Un passaggio per l’altrove: viaggio nell’opera di Jim Morrison, poeta

Che poeta era il cantante dei Doors? La risposta è nelle 600 pagine di 'The Collected Works of Jim Morrison', la più completa raccolta di scritti morrisoniani, compresi alcuni testi inediti, il copione di ‘The Hitchhiker’ e gli appunti per il processo di Miami

Un fotogramma di Stills from 'HWY'. Tahquitz Falls, Palm Springs, Joshua Tree National Park, California, aprile 1969. ©️The George Morrison Family Partnership, L.P./Courson Family Enterprises, LLC.

In quell’estate 1967 a Tom Robbins accaddero due cose formidabili: partecipò all’unzione psichica del concerto dei Doors a Seattle e, scrivendo la recensione su The Helix, osò rompere i cardini del suo linguaggio. Parlò dello stile «proto-cunnilinguale e carnivoro» della band, «dèi pagani di Los Angeles che trascinano giù la luna» e definì Jim Morrison «combinazione elettrizzante di angelo in stato di grazia e cane in calore, che si ubriaca del pericolo della sua poesia». Varcando quella razza di Porte senza zerbino di benvenuto e con l’avviso «Entrate se avete il coraggio, e uscite se ne siete capaci», Tom Robbins trovò lo via stilistica per i suoi libri: picchi, cowgirls, coscine di pollo e molti di noi ringraziano.

Non poteva che essere lui a firmare la prefazione di The Collected Works of Jim Morrison: Poetry, Journals, Transcripts, and Lyrics (esce oggi in inglese per Harper Design) la più completa raccolta di scritti morrisoniani, con il supporto del Jim Morrison Estate. Antologia definitiva (fino a prova contraria) di quasi 600 pagine, con circa un terzo di materiale inedito; ventotto fra taccuini e diari datati e non (l’ultimo parigino è riprodotto a grandezza naturale); testi inediti per canzoni pieni di streghe, deserti, blues e crocicchi, o pubblicati finalmente in versione definitiva dopo essere usciti a spezzatino; il copione del film The Hitchhiker; gli appunti del famigerato processo di Miami; i tre libri originali The New Creatures, The Lords, An American Prayer e la raccolta postuma Wilderness, non una novità per chi ha letto in italiano I signori. Le nuove creature (Tampax, Chaos), Deserto e Notte americana (Arcana), Tempesta elettrica (Mondadori).

C’è poi la trascrizione dell’ultima incisione al Village Recorder, 8 dicembre 1970, giorno del suo ventisettesimo compleanno, che per la prima volta prende forma di audiolibro, con performance di Patti Smith (interpreta An American Prayer), Liz Phair, Tom Robbins e altri debitori. L’estratto che proponiamo qui è Woman In The Window, cantato a cappella dalla voce penetrante di Morrison in chiusura di sessione. Subito dopo, si sente il suo invito agli amici per festeggiare: «Ok, adesso andiamo a prenderci un taco». Al ristorante messicano Lucky U di Venice Beach, il suo preferito dai tempi dell’università.

This is a modal window.

L’estratto è pubblicato su gentile concessione di HarperAudio

Il senso dell’operazione è dare a Jim ciò che pensava fosse suo: il titolo di poeta. Nella musica, in fondo, era inciampato per caso. Prima che sul palco, le gambe lo avevano portato nelle biblioteche comunali, a studiare i classici, libri di sciamanesimo e alchimia, o alla City Lights di Lawrence Ferlinghetti, lungo arterie d’inchiostro beatnik, calato fra quelli che morirebbero pur di vivere, quelli che bruciano, bruciano, bruciano. Girava con carta e penna molto prima che il suo fisico rotondo mutasse in un corpo da libido di massa. Nella tasca dei pantaloni già teneva arrotolati romantici inglesi e simbolisti francesi, ma questo, di per sé, non rende poeti, perciò, come molti poeti, nel 1969 decise di pubblicarsi i libri da solo in tiratura limitata, firmati James Douglas Morrison. Niente foto, per distinguere lo scrittore dal dio del rock.

Conosceva perfettamente la sua potenza da forgiatore di anime giovanili – usa di frequente toni profetici, si chiama Dionisio, guida del labirinto, un magico Mosè sui vagoni del tempo – e riteneva la propagazione di sé la sua dote innata, ma si ridimensionava, quasi demansionava, a semplice “cantante rock” nella lettera inviata al professor Wallace Fowlie, per ringraziarlo delle traduzioni di Rimbaud. Ci teneva ad essere preso sul serio da quell’ambiente. Così, quando Simon & Schuster ripubblicò le sue prime opere nel 1970, Jim tentò di sabotare ogni leva estetica, chiedendo che in copertina non andasse lo scatto del “giovane leone”, bensì quello in cui appariva trasandato e con la barba.

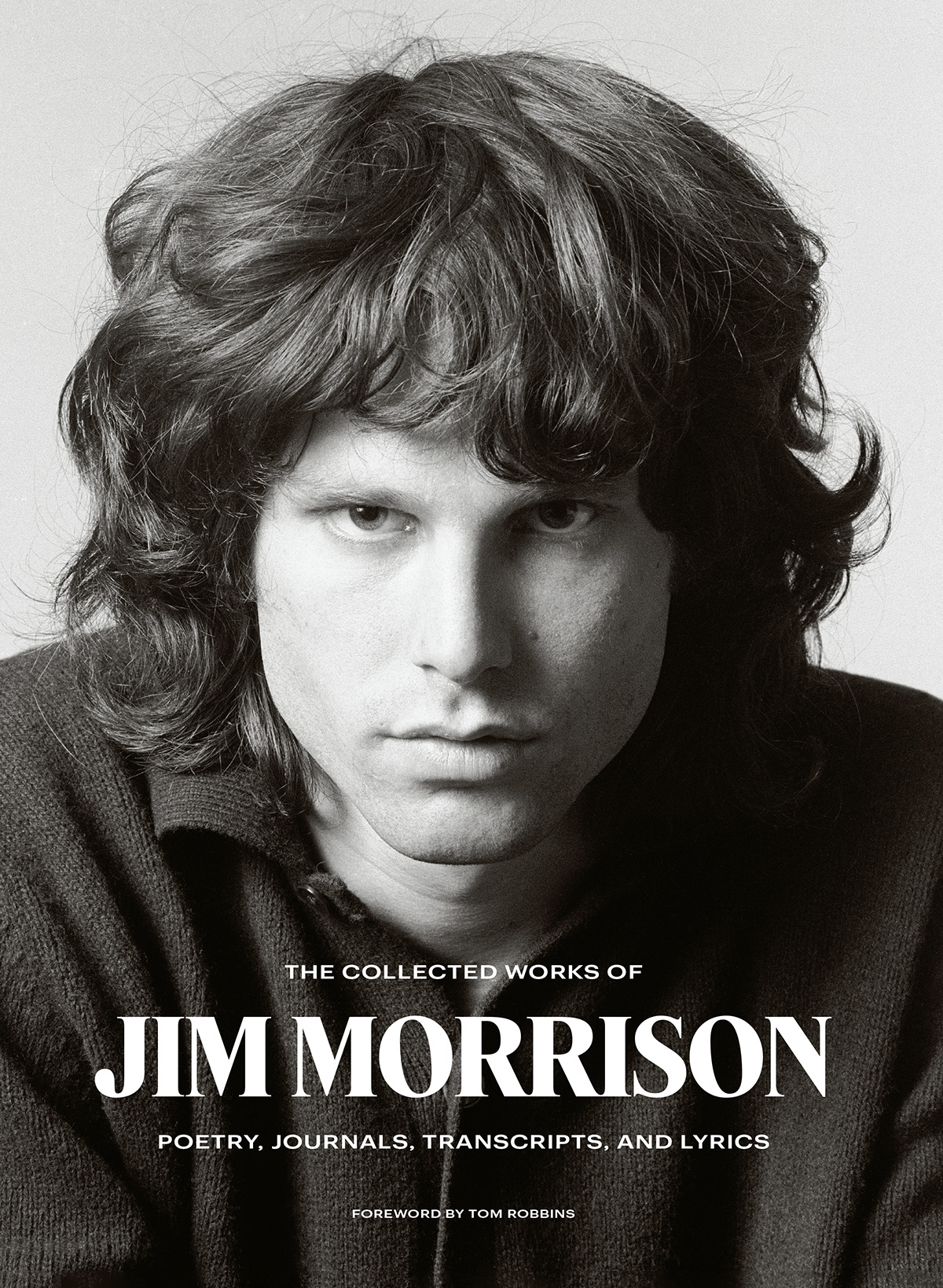

Non gli riuscì, allora come oggi. In The Collected Works è inconfondibilmente Jim Morrison, senza Douglas. Magnetico al limite dalla coercizione. Dal bianco e nero in copertina fissa te e nessun altro: un talento che in genere hanno i crocifissi. Eppure quando nel 1971 si trasferì a Parigi, non solo per cambiare orizzonte ma per raggiungere il suo, letterario più che musicale, non aveva più queste sembianze da Re Lucertola né l’aspetto da uomo delle montagne. Camicia, golfino sulle spalle, sbarbato: così appariva nella fase Rive Gauche. Nei suoi ultimi scritti prima di volare in Francia ammette «la gioia di esibirsi è finita», il nuovo piacere è essere «scrittore-regista. Non un attore».

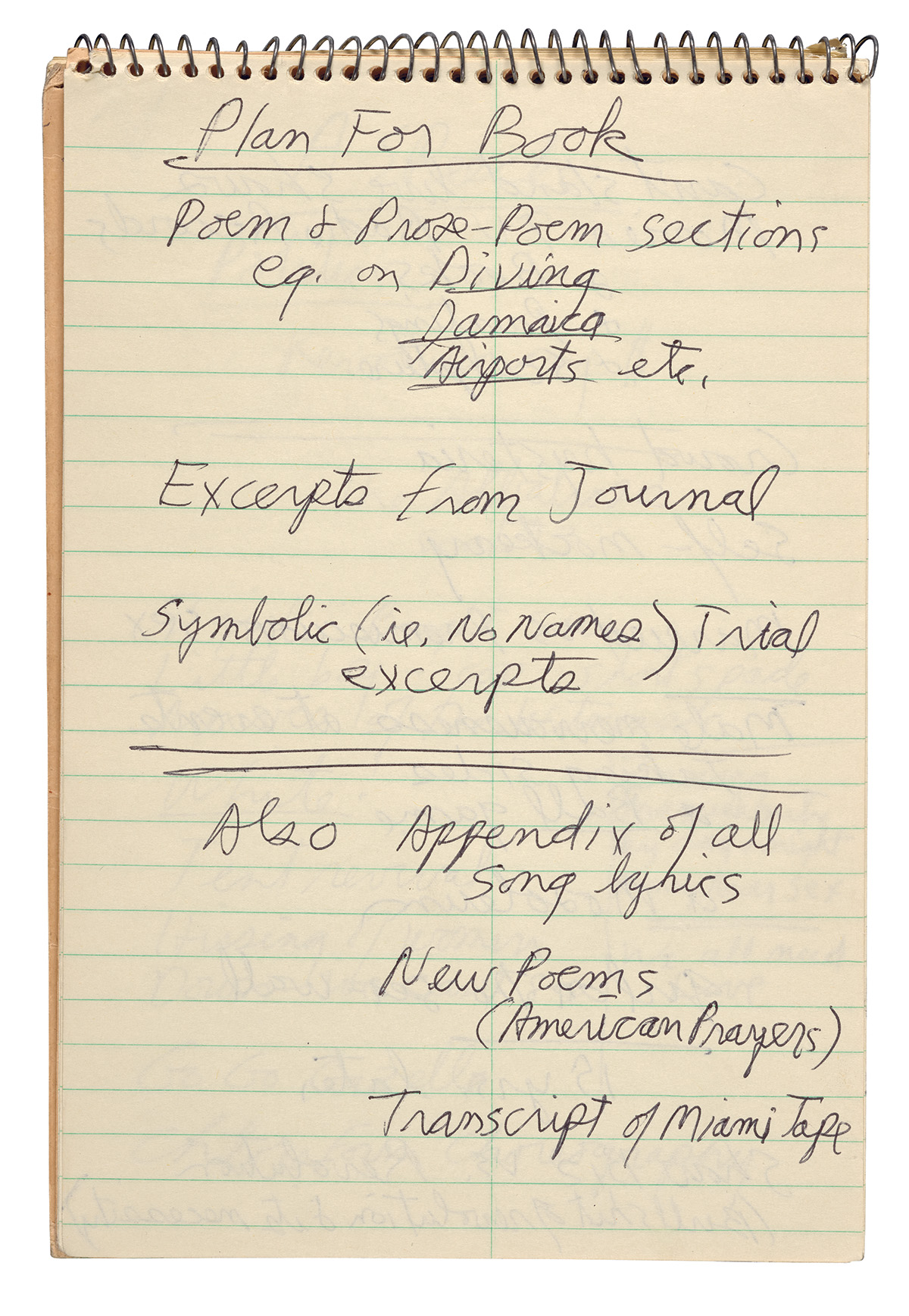

In compenso, il contenuto del libro è quello che aveva pianificato negli ultimi tempi (poi espanso dai suoi eredi). Lo dice la pagina scritta di suo pugno: Plan for Book, segue lista delle intenzioni. Questo ha convinto la sorella Anne Morrison Chewing a pubblicare il presente volume, scrive lei nel prologo. Fu informata della morte di Jim il 5 luglio 1971, ma era avvenuta il 3 luglio, stesso giorno di Brian Jones (nel libro c’è anche l’ode a lui dedicata due anni prima). Anne pensò a un macabro scherzo di quelli che piacevano a suo fratello, sempre premuroso nel mettere gli altri a disagio, o a una storiella mediatica. D’altra parte, i vivi famosi muoiono un sacco di volte. Invece lui stava proprio lì, a mollo nella fine, le braccia abbandonate sulla vasca da bagno come un Marat davidiano.

“La compagna cosmica“ Pamela Courson lasciò Jim nel cimitero di Père-Lachaise e riportò in America quantomeno la sua grafia. Cosa farci a cinquant’anni dalla morte? Plan for Book. Andava realizzato il libro che lui aveva in mente, lasciando che parlasse per sé stesso. In effetti, i pochi commenti qui sono per sua voce, negli stralci delle interviste (molte di Rolling Stone). È un libro di Jim, non su Jim. L’interpretazione sta a chi legge, il disorientamento pure.

Il solito Frank Lisciandro, fotografo e amico sin dai tempi dell’UCLA, spiega di aver trattato il materiale seguendo due linee guida: non cambiare nulla e fidarsi del poeta. Ovvero credere che, dei passi imperscrutabili per il lettore, l’autore avesse piena consapevolezza. In verità, nessuno saprà mai se tutta quella che Lisciandro definisce «poesia sperimentale e non convenzionale» sarebbe rimasta tale e quale nella sua forma finale. Diciamo che è quella arrivata a noi. Tom Robbins la vede come un insieme di versi «atavici e post-moderni» che ci sballottolano sui battelli ebbri di Rimbaud: «Somigliano a sciami di lucciole celebrali che si accendono e spengono nella nera notte vellutata della più profonda coscienza umana. Lucciole dell’apocalisse».

Foto per gentile concessione di The George Morrison Family Partnership, L.P. e Courson Family Enterprises, LLC

La primizia sono gli appunti sul processo di Miami, iniziato ad agosto 1970, dove Morrison doveva rispondere di una sfilza di capi d’imputazione, dagli atti osceni in luogo pubblico all’ubriachezza molesta, in seguito alla performance al Dinner Key Auditorium, 1 marzo 1969. Del live che secondo molti ha segnato il declino dei Doors, lui non si pente mai sulla carta. Si sente anzi dalla parte giusta, sostiene che sia la passione sprigionata in quella serata ad offuscare i ricordi suoi e dei testimoni. Il suo sguardo è alla sbarra ma quasi aereo. Fa considerazioni tipo «I grandi personaggi della nostra storia & religione avevano barbe & capelli lunghi», poi annota tutto come fosse un esperimento sociologico, una pièce teatrale o il soggetto per un film: l’edificio, l’aula, la giuria, la brunetta-esca che lo distrae, le labbra della stenografa, le espressioni del giudice. Osserva l’anacronismo del sistema giudiziario, segue il gioco di scacchi di accusa e difesa, il circo Barnum delle notizie.

Chiaro già all’epoca che non stessero tentando di mandare in galera i suoi genitali, imputati per il passaggio dalla cerniera alla comunità. In verità, era lo Stato della Florida contro il moto anti-sistema che Morrison rappresentava e sobillava: uno scontro preistorico, se si considera che fra il concerto e il processo si era tenuto il festival di Woodstock, dove i reati di Jim erano diventati la routine di 500 mila beati.

Il dibattimento del sabato, nel serissimo Palazzo di Giustizia di Miami, dal diario risulta più assurdo della performance incriminata: si viviseziona in aula, senza nemmeno il supporto della musica, la fellatio che Jim aveva simulato sul palco. Roba da far invidia al Living Theatre. A lui non sfugge l’ironia della situazione.

Domanda: «Lei è un esperto di copulazione orale?»

Risposta: «Non ho una laurea»

«Ma che studi o ricerche ha fatto?»

«Beh, masturbazione, circoncisione, erezione»

«Sì considera un membro dell’establishment?»

«No».

Oggi, però, proprio leggendo le sue righe per intero, la frattura sembra piuttosto fra Morrison e la sua generazione. La frase «mucchio di fottuti idioti, branco di schiavi» con cui aveva schiaffeggiato il pubblico del Dinner Key Auditorium, era stata più di un’alitata sbronza. C’era dentro un po’ l’ostilità per la borghesia mascherata da hippie, un po’ il fallimento della rivoluzione contro-culturale – i necrologi di Brian Jones, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jack Kerouac arrivavano come cartelle esattoriali – e dirompeva la sua voglia di non uniformarsi più alla sua immagine pubblica. Era quella la nuova autorità cui ribellarsi. Il termine “carne sacra” ricorre, stufo di essere il pasto orgasmico di ingordi immobilisti. Un creatore, un innovatore, non può recitare il ruolo assegnatogli da altri. È come voler essere Shakespeare e ritrovarsi Amleto. O peggio, fool.

A un certo punto infatti si interroga: «Dove sono io, nel rapporto fra Natura & Società?», «Qual è la mia connessione con l’America?», «Perché mi sorprendo quando i giovani capelloni fanno testimonianze intelligenti?». E scrive: «Incubo — ripiombare nell’anima collettiva».

La sua ambizione poetica era guidare il pubblico a conquistare la libertà personale, lo dice nell’autointervista: «Se la mia poesia ha una qualche aspirazione, è quella di liberare la gente dai modi limitati in cui vede e sente». Poi ognuno per la sua strada. Il suo viaggio poteva essere solo individuale. Lui poteva aprire un varco, non obbligare chiunque ad attraversarlo. Ispirato da William Blake, credeva che l’immaginazione sottraesse l‘uomo all’oppressione sociale, che il sogno potesse generare la realtà, o quantomeno competere. Io posso. Io sono aveva scritto in Power. E su altri fogli: «Alla gente servono Connettori Scrittori, eroi, divi, leader, per dare una forma alla vita». Si collocava fra loro.

La copertina di ‘The Collected Works of Jim Morrison: Poetry, Journals, Transcripts, and Lyrics’

Spinto da una curiosità famelica per l’ignoto, andava oltre per poi tornare indietro a spostare i limiti del culturalmente accettabile. Non a caso l’autostoppista si impone come la figura più costante del libro. Era con il pollice alzato che Jim misurava la distanza fra dove stava e dove voleva arrivare. Già da studente, se non considerava l’automobilista un tipo interessante, a bordo nemmeno saliva.

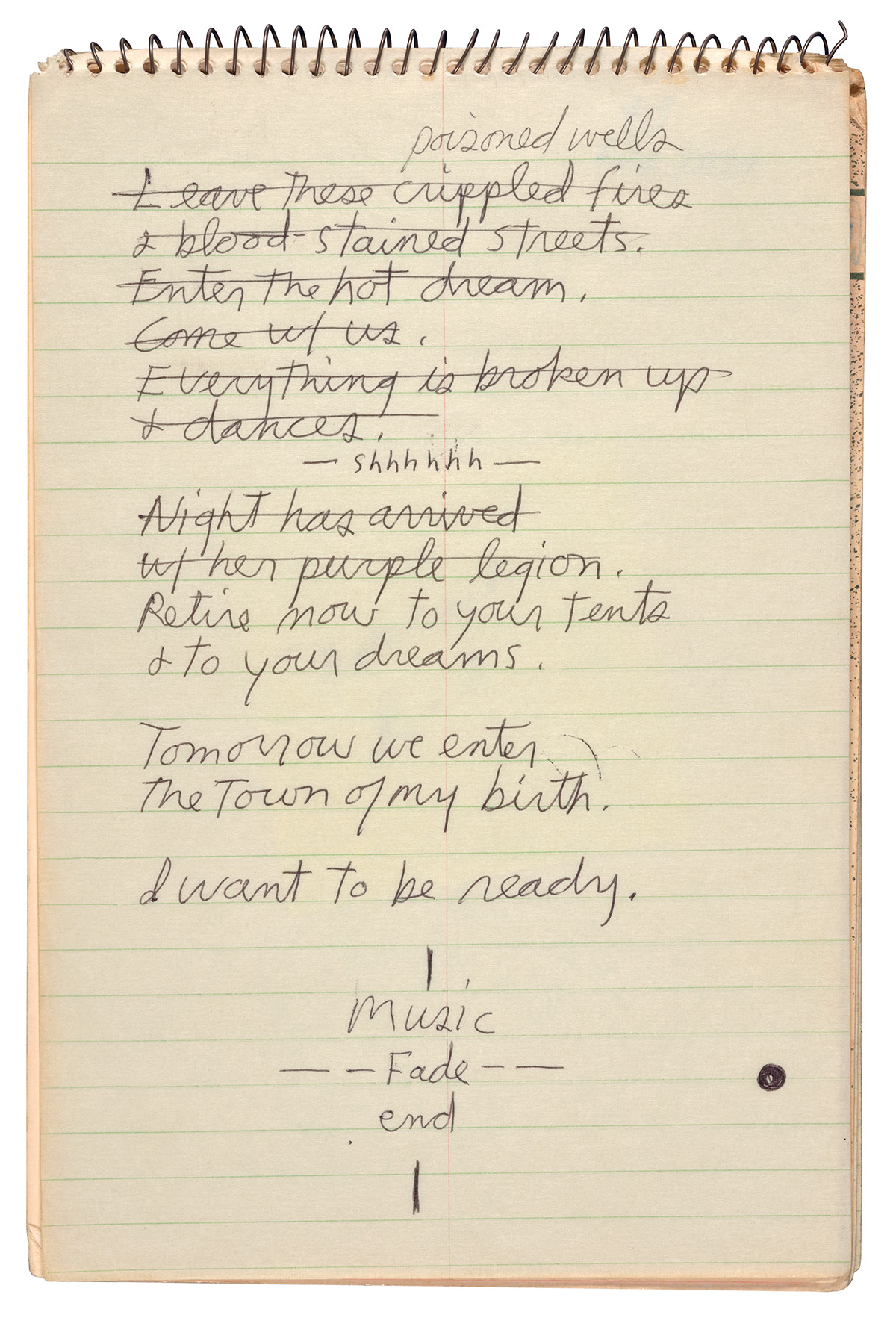

L’autostoppista è il titolo del film in cui avrebbe recitato la parte del killer vagabondo Billy (diventato solo in parte il film HWY, girato al Joshua tree National Park mentre era libero su cauzione), e nel testo inedito Magic of Your Mind diventa l’hobo in trance di una storia solitaria. Solitaria, appunto. Altrove scrive: «Adempimenti: Acquistare identità, Emergere dalla folla-gregge. Anche il più amaro dei Poeti-Matti è un pagliaccio che calca la scena». Dopo aver saltato sulle crepe del suo Paese per scatenare il terremoto, era arrivato il momento di cambiare ruolo. Alla fine del processo si appunta sul taccuino: «La highway come metafora centrale – Ogni bellezza, orrore & vastità che unisce passato personale e presente collettivo». E aggiunge: «La mia testa è morta. Per curarla, una strada di campagna».

Se prima la vena d’asfalto era una frontiera verso il futuro, ora era via di fuga dal passato. I diari di Miami terminano con la frase «Desiderio di una vita perfetta». Forse solo sinonimo di “nuova”. Nella Ville Lumière. James Douglas e basta sulla cassetta della posta. Il diario di Parigi, più a fuoco di altri e con meno cancellature, inizia con:

Già così tanto dimenticato

così tanto dimenticato

così tanto da dimenticare

Attraversa momenti baudeleriani

Nudi veniamo

& lividi ce ne andiamo

Pasticceria nuda

per i lenti e molli vermi là sotto

E chiude con il viaggiatore in cerca di un passaggio per l’altrove: «L’Autostoppista si levò sul lato della strada & spianò il pollice nel freddo calcolo della ragione» (trad. da Tempesta elettrica). In realtà, nella pagina scritta a mano e qui riprodotta (ma chissà perché non riportata nella trascrizione), segue un’altra frase: «Il Re deve morire, affinché possiamo volare». In ordine cronologico, dovrebbe essere questa l’ultima che ha scritto.

Il sigillo scelto per The Collected Works però è As I Look Back, una specie di autobiografia in versi in cui Morrison, guardandosi indietro, usa parole chiare: è stato «colpito dalla disgrazia di avere successo»; sa cosa ha lasciato: «Ho arato Il mio seme attraverso il cuore della nazione. Iniettato un germe nei vasi sanguigni psichici»; ricorda cosa ha fatto: «Portare la normale intelligenza accademica nel rock»; e mette giù quel ritratto poi ripreso ovunque: «Un trascinatore naturale, un poeta, uno Sciamano con l’anima di un clown». Capace di numeri pericolosi e, nei momenti gloriosi, di rovinare tutto. Rimpiange gli anni sprecati e si chiede: «Quale dei me stesso sarà ricordato?».

Tutto questo segmento, collocato come epilogo, con la chiusura su «Ciao America. Ti ho voluto bene», suona come un rintocco, un testamento, ma probabilmente precede il diario parigino, quindi significava tutt’altro: era il saluto prima di toccare terra francese e ricominciare da capo. Il rumore di una porta prima di un’altra maniglia.

È molto facile scambiare i pensieri di Morrison per addii, e assicura l’effetto emotivo, ma spiare nelle stanze della morte non significa volerle abitare. Morrison insegue la morte sin dal principio della sua avventura, è la musa dei poeti che amava, la sua maestra a quel corso in bilico fra istruzione e distruzione. In An American Prayer la immaginava arrivare «imprevista come una spaventosa ospite che ti sei portato a letto in un eccesso di amicizia». E ancora «La morte ci rende tutti angeli & ci mette ali dove avevamo spalle lisce come artigli di corvo» oppure «Presto cammineremo lungo le mura del tempo. Non sentiremo la mancanza di nulla, tranne l’uno dell’altro». Non vuol dire che stesse programmando la fine. Non si aspettava certo di morire di vecchiaia, tuttavia, se ogni sua evocazione viene interpretata come un commiato, si fa più un favore al mito che al suo lavoro.

È una bella comodità averlo a disposizione in un unico volume, e togliere la sua calligrafia all’esclusività di chi l’ha pagata profumatamente alle aste. La sensazione però è che siano antipasti, spuntini di ciò che intendeva produrre. Puntate alle roulette, a volte pretenziose, sconnesse, che forse avrebbe scartato lui stesso, altre volte i rossi e i neri sono centrati e di cupa bellezza. Almeno un errore, nel giudizio, andrebbe evitato: considerare i suoi scritti solo come il frutto viziato di odissee mescaliniche. Perché quei tratti visionari appaiono anche prima dei suoi flirt con le droghe, e perché senza LSD magari avrebbe scritto anche meglio. Chi può saperlo.

Da sinistra a destra: Jim, Anne, Clara, Steve e Andy Morrison, Alexandria, Virginia, 1960

Da questo libro emerge il Jim Morrison poeta? Non più di prima. Chi lo considerava tale, lo confermerà. E non cambierà idea chi lo riteneva intermittente, poco lucido, o assemblatore di parole già dette, per meritarsi il titolo. Proprio Patti Smith nel 1979, chiamata su Creem a recensire An American Prayer, uscito postumo, parlava di qualche pecca, limiti perdonabili sia nel poeta che in chi lo leggeva. Forse colpa del linguaggio beatnik, che è «il modo strano in cui danza la gente di L.A.», o dell’imperfezione di tutto ciò che esce da una tomba, ma nei suoi momenti migliori Morrison era per la Smith «un Walt Whitman della west coast».

Il principe della beat generation Micheal McClure fu l’unico a spendersi, definendolo subito il miglior poeta della sua generazione, con qualcosa che ricordava P.B. Shelley, e comunque in grado di mantenere lo stato di crisi esistenziale utile a distinguere i vivi dagli automi. Che poi è uno degli scopi dell’arte. Fare opere in faccia al vuoto, per dirla alla maniera di Jim. Da allora c’è sempre stata prudenza accademica verso Morrison. Legittima, solo finché non si dà disinvoltamente del poeta a chi non vale una borchia della sua cintura.

Esiste una via d’uscita tanto cara al terzo millennio: superare le categorie. Perché talvolta il respiro poetico di Morrison non è nella forma-poesia, ma in frasi sparse, aforismi, interviste, nelle riflessioni filosofiche su cui costruisce le sue certezze, o nei testi delle canzoni. Nel 1992 Tony Magistrale, docente di inglese all’Università del Vermont, fu il primo a parlare della necessità di uno studio critico serio sull’autore, per separarlo dal mito commerciale e capirne il contributo letterario. Il che non voleva assolutamente dire separarlo dalla musica. Anzi, pur percependolo più vicino a Camus che a Elvis, Magistrale sosteneva: «La vera poesia è nelle canzoni. È lì che Morrison risulta più coerente e poetico».

E questo non perché i suoi testi siano magnificati dalla musica – lo sono, ma reggono anche senza, e molti precedevano la musica – ma perché la struttura dà un ordine, aiuta la comprensione, e, al contrario di quanto si pensi, lo schema può non rendere meno liberi: il tema a piacere sa inibire più di uno che ha un perimetro entro cui tutto si può dire. Jim Morrison probabilmente la pensava così, infatti, pur volendo scrollarsi di dosso la pelle da rettiliano erotico, incluse i testi delle canzoni in Plan for Book. Come dire, questo tipo di poesia non vale meno dell’altra.

Foto per gentile concessione di The George Morrison Family Partnership, L.P. e Courson Family Enterprises, LLC

Quel che è accaduto poi, è che invece di imporsi come genere, la sua formula è andata scomparendo, sepolta da musica leggera anzi leggerissima. E a forza di sentire le canzoni dei Doors, ci si è assuefatti a parole che erano speciali: «Nessuna ricompensa eterna ci perdonerà ora per aver sprecato l’alba» (The Wasp), «Le facce ti appaiono orrende quando sei solo» (People Are Strange), «Siamo cavalieri nella tempesta, scagliati in questo mondo come un cane senza osso» (Riders on the Storm). Quanti scrivono e inducono a cantare cose del genere?

Il libro può servire soprattutto a questo: esigere, da chi oggi si definisce “poeta”, che si sollevi in altezza e profondità. Oppure, se è troppo faticoso, tornare a capire cosa emettiamo quando ci sgoliamo su Jim Morrison e stupircene, come fosse nuovo, come fosse altro, lasciandoci cadere in quell’indagine della natura umana che, per quanto frantumata e incompleta, è stata e resta un’intensa visitazione di energia.