Per avere un’idea della considerazione di cui i Tool godono tra gli appassionati di musica, vi basti il solo pensare che da ben dieci anni i lettori del Rolling Stone America li hanno eletti tra le prime 10 formazioni di cui ci si vorrebbe un nuovo disco, quando il loro ultimo lavoro, il per altro deludente 10,000 Days, è uscito nel 2006, a cinque anni dal precedente Lateralus. Insomma, la spasmodica (a dir poco) attesa è iniziata quando con molta probabilità i diretti interessati non ne avevano mezza di entrare in studio per incidere alcunché. Il gruppo è stato acclamato da pressoché chiunque, tra cui giornalisti che non si sono nemmeno presi la briga di scrivere informazioni in modo corretto (“rock band canadese” appariva scritto su Repubblica giorni fa) e colleghi (a parte il solito entusiasta Dave Grohl, Mike Portnoy, il batterista storico dei Dream Theater, ha detto: “Non si potrà dire che il rock stia morendo finché ci sarà gente che considererà i Tool la band più grande del mondo”).

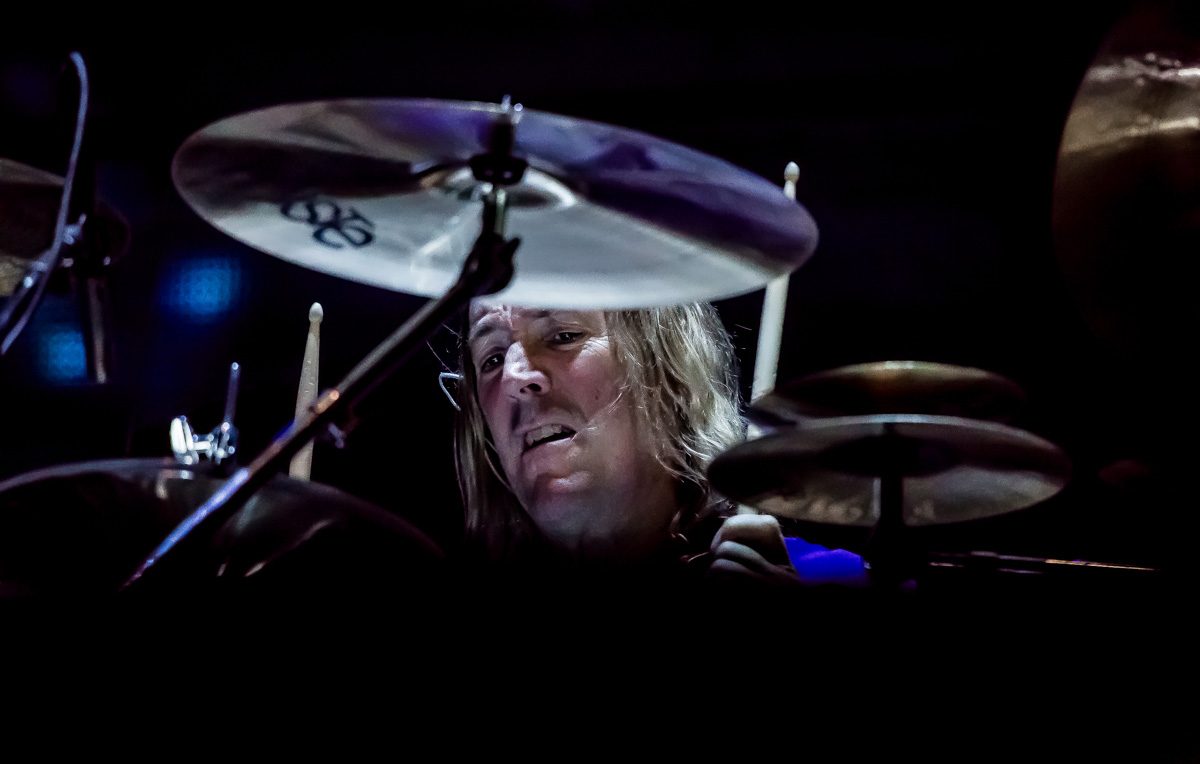

I Tool sono, oramai da mesi, su tutti i giornali, perché stanno per dare finalmente alle stampe questo dannatamente sospirato quinto disco in quasi trent’anni di carriera, ma in genere la band californiana attira l’attenzione di chiunque quando viene accolta a Pater Ave e Gloria per ogni mezza cagata data in pasto alla folle fanbase in botta fissa con la serie di Fibonacci e, più passa il tempo, più si palesa una subdola consapevolezza dei nostri in tutto quanto ciò. Nel 2011 più di cinquantamila firmarono una petizione online per far sì che la band realizzasse un nuovo disco. Il numero raddoppiò cinque anni dopo, con una seconda raccolta firme che si concluse nel giorno del Ringraziamento del 2017, dopo che il chitarrista Adam Jones aveva dichiarato e smentito (“It was a joke”) su Crave Online che l’album sarebbe uscito nel 2014. In risposta, il batterista Danny Carey disse: “The petition won’t really matter” e, a settembre, il cantante Maynard James Keenan aggiunse lapidario: “I am already in the process of recording a new album as A Perfect Circle, there’s nothing about Tool in the near future”.

Tuttavia, la bomba era stata già innescata. Quando gli A Perfect Circle portarono ad Atlanta l’altrettanto deludente Eat The Elephant, al Fox Theater un gruppo di spettatori fecero un cartellone in cui invitavano Maynard a fare un album con i Tool (il suo portavoce si affrettò a smentire); nella data estiva in Italia dell’anno scorso, invece, più di un giornalista si addentrò senza successo nello spinoso argomento (dopo il concerto, il chitarrista Billy Howerdel appariva confuso nel discutere la faccenda in quanto estraneo ai fatti). Come scritto su le pagine del Guardian dal caustico critico Carl Wilson: “L’attesa del nuovo disco dei Tool è forse l’ultima forma di monocultura nella musica rock”. O in altre parole, è l’unica cosa su cui gli appassionati di musica sembrano trovare un punto di convergenza. Da qui il quesito: e se l’attesa di un nuovo disco dei Tool fosse essa stessa il nuovo disco dei Tool? Poco importa perché, nel gennaio 2019, è Maynard Keenan a presentare l’uscita del quinto album (sesto, se si considera l’Ep Opiate) in studio dei Tool, avendo provveduto a completare quelle parti vocali che nessuno sapeva stesse incidendo.

I Tool iniziano a farsi strada a LA, a inizio anni Novanta, come spin-off dei due progetti alt-rock del frontman James Keenan, i Children of the Anachronistic Dynasty e i Texans, e a dire il vero lo sono sempre rimasti, mescolando gli elementi di diversi periodi del rock che più li han ispirati – chitarre grunge e heavy metal, strutture progressive, afflati industrial e testi disturba(n)ti, colti e criptici ogni oltre comune buon senso – e aggiungendo il distintivo (ed enigmatico) cantato vibrante di Keenan. Apparsi non per sfornare hit ne tanto meno per divertire, finiscono per sfornare almeno due singoli in heavy-rotation su Mtv (Sober, 13esimo posto nella classifica mainstream di Billboard e Schism, secondo posto nella stessa classifica). Milioni di metal-kids l’innalzano, mentre la critica conia nuovi termini pur di riuscire a descriverli nel migliore dei modi (uno per tutti, “mantrascopic”). Morale della favola: già nel 1993 i Tool sono una realtà da 140 date l’anno, replicate per ogni singola uscita della band.

“Siamo stati sempre un po’ i cocchi della critica o qualcosa del genere” ha dichiarato Adam Jones, il chitarrista della band a Kerrang! nel 2001. “Dovremmo dire che è il pubblico a parlare. Vendiamo i dischi, riempiamo un sacco di arene e non sentiamo mai molte proteste da chi ci viene a sentire”. Le risposte standard della band, tra il serio e l’ironico, per molti anni, sono state queste, alle inevitabili domande sulla loro ormai nota popolarità. Minimizzando forse il loro pensiero sopratutto per via del loro enorme successo in patria e all’estero: i membri dei Tool suonavano davanti folle in estasi, le loro facce apparivano sulle copertine dei giornali a ogni latitudine; non avevano nessun bisogno di tirarsi la zappa sui piedi con un eccesso di sincerità (palesemente) non richiesta.

La realtà però già era un’altra. E credo traspaia bene da una frase detta dallo stesso Adam Jones anni dopo, nel 2008, sulle pagine di Guitar World: “Tutti si sono fatti questa idea che abbiamo impiegato cinque anni per fare quel disco (si riferisce a 10,000 Days) ma è una cavolata” e poi “Abbiamo passato molto tempo per conto nostro, facendo musica per conto nostro; a conti fatti, lo avremo registrato in poco più di un anno” e infine la stoccata: “Chi ha stabilito che una band debba fare musica solo per i propri fan e i critici snob?”. E viva la faccia! A fargli eco, anni dopo, Maynard, in un’intervista radiofonica per il secondo disco dei Puscifer: “Questa gente è instancabile. Continuano a parlare della band e della band. Se avessero smesso tutta questa roba su di noi, forse avremmo fatto uscire un disco anni fa”.

E se fosse vero? E se Maynard James Keenan, un uomo che per molti anni è andato in giro con la parrucca, avesse ragione? E se tutte le persone che hanno allegramente molestato la band affinché ritornasse fossero le stesse che l’hanno spinta a rimanere il più a lungo possibile rintanati nel loro mondo senza interagire con l’esterno? E se, per di più, avessero contribuito a creare un Culto del nuovo disco dei Tool quando forse anche la stessa band, indomita fucina di infiniti progetti (Zaum, Volto, Elecrtic Sheep, Peach, Void, per non parlare dei risvolti cinefili di Jones) non ne avverte più la necessità? I segnali, del resto, ci sono tutti e abbastanza palesi: centellinare le notizie come una tortura cinese da 7 mesi, palesarsi con una scaletta spolpata all’osso e inversamente proporzionale al prezzo d’ingresso, uscirsene con una veste grafica rubata agli scarti dei Toto e, soprattutto, con un singolo, Fear Inoculum, estenuante, esacerbante, che nulla ha dell’ardore e della proverbiale energia dei Tool. Un’imitazione di Tool data sfrontatamente in pasto a chi questo s’aspettava. Quindi, forse dovreste iniziare a farvene una ragione: ci sono buone probabilità che voi tutti amiate i Tool ma che a loro stiate e abbondantemente sul culo.