Cominciamo con una certezza. Per Dave Grohl, il 2020 è stato un anno come tutti gli altri: un anno in cui fare cose. È un dato abbastanza evidente, considerando tutto quel che sta facendo uscire nel 2021, a partire dal divertente docufilm What Drives Us (la celebrazione della vita on the road testimoniata da vari protagonisti della musica).

Costretto come tutti a passare del tempo a casa, “the nicest guy in rock” ha aperto un account di Instagram che con calma ha riempito di alcuni racconti brevi sulla sua vita. Questi racconti sono confluiti nel libro autobiografico The Storyteller – Storie di vita e di musica. Un’operazione facile facile che non poteva andar male, e infatti è già best seller del New York Times. Nel caso non ve ne foste accorti, difficilmente Grohl fa qualcosa che non diventa best.

Fin dalle prime battute di The Storyteller si capisce che Grohl, da bravo comunicatore, ha compreso perfettamente quali sono le cose da dire per essere al passo coi tempi. È tutta una celebrazione delle sue donne, in primis la madre e le figlie; una delle quali, la secondogenita, suona la batteria. Si evince subito un’altra grande verità: Grohl è l’unico personaggio dell’epopea grunge ad avere un rapporto sano con la madre. D’altra parte, è senz’altro anche merito di mamma Virginia se è diventato quel che è diventato. La frase: «Sarà meglio che tu sia bravo!» detta al figlio ancora minorenne che le comunicava di voler lasciare la scuola per unirsi agli Scream è ormai passata alla storia e avrebbe potuto essere il titolo del libro.

Fosse tutto qui, The Storyteller sembrerebbe solo una melensa e retorica carrellata sulla famiglia disfunzionale americana in cui trionfa l’amore. Non è così. Il racconto dei suoi anni con gli Scream rispecchia il sogno di un adolescente che si realizza; il fan che diventa membro del suo gruppo preferito. Sublime. Ed è solo il primo di una serie di eventi che vedranno Grohl coronare i suoi sogni. Tutto quel che vuole, lo ottiene, sempre. Ma la narrazione è quella di un onesto e tenace ragazzo che lavora sodo per arrivare in alto. La vita on the road con una band scalcinata – tema che diventerà ricorrente anche nei suoi documentari – non è solo un elemento romantico nell’immaginario rock’n’roll. È fame, freddo, lontananza, tempi morti infiniti passati in un furgone scassato a vomitarsi addosso, sperando di avere abbastanza soldi per ripartire il giorno dopo. Grohl queste cose le ha vissute davvero, ma le racconta con il filtro del padre di famiglia. Non c’è odio, non c’è veleno. Non c’è la trasgressione intesa come autocompiacimento. E i Nirvana non erano ancora arrivati.

«Ero affascinato ma anche ispirato da quelle comuni in ci si conduceva un’esistenza ridotta al minimo delle necessità, rinunciando agli orpelli della società convenzionale (materialismo, avidità, status sociale) per condurre una vita di protesta, libertà e mutua assistenza (…). Anni luce dalla “sindrome della staccionata bianca” che mi ero lasciato dietro a Springfield».

Anche raccontando i momenti più drammatici, Grohl sembra volerci dire che è tutto sotto controllo. Fattela una risata. Perché innanzitutto, ancora prima di essere un punk-rocker, Grohl è un personaggio pop. È onnipresente, tutti lo vogliono, ha rivestito tanti ruoli, ha fatto i salti mortali senza stuntman. Ma ne esce sempre come il compagno di classe molto simpa che dispensa buonumore e benevolenza.

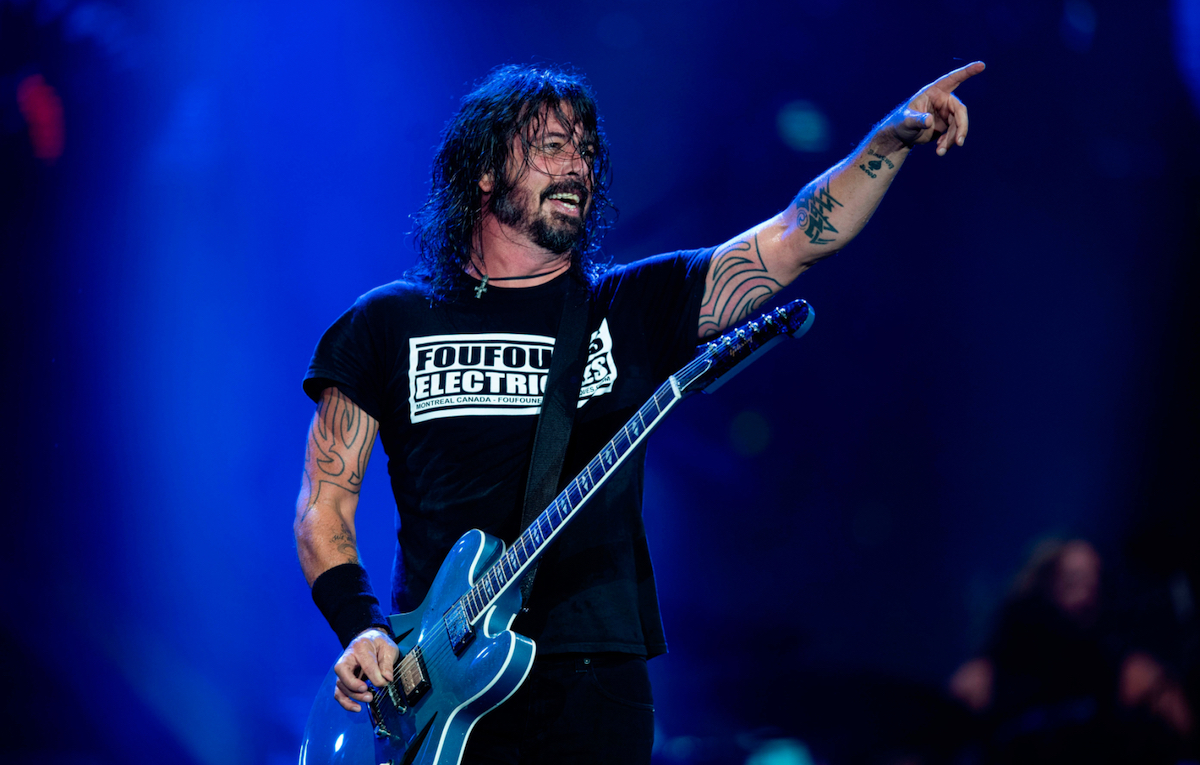

Quando nel 2015, durante un live dei Foo Fighters a Göteborg, Grohl andò troppo lungo con un salto e cadde a piombo nel pit della security rompendosi una gamba, cosa fece? Alzò bandiera bianca? Neanche per sogno: disse a Taylor Hawkins, il suo batterista, «vai avanti tu», si fece portare in ospedale per sistemare la gamba alla bell’e meglio, e poi stoicamente tornò sul palco, seduto, con la gamba sollevata, a fare quel che il bravo musicista, ma anche il soldato fa: portare a termine una missione (poi però il tour si fermò). Uguale a Kurt Cobain, proprio. Per lui, bastava un niente, una spia che non funzionava, una chitarra accordata male, una testa di cazzo nel pubblico, e il concerto era finito; oppure finiva male.

I Nirvana, appunto.

Grohl ha dichiarato più volte di essere riuscito, in questo libro, a parlare di Kurt come mai prima d’ora, rivelando cose che non era stato in grado di comunicare neanche agli affetti più cari. Onestamente, non si capisce quando lo faccia. Soprattutto, ci sono ben pochi elementi inediti.

Certo, è vero: difficilmente Grohl ha parlato di Cobain a cuore aperto, e senza dubbio, in The Storyteller cerca di regalarci un’angolazione inedita e privilegiata. L’occhio delicato con cui lo osserva nella sua quotidianità, nei loro primi tempi di condivisione di una casa a Olympia; il modo in cui descrive il suo modo di comporre, il suo approccio alle droghe, i suoi silenzi è nutrimento per il fan più oltranzista. Ed è un punto di vista autentico. Così com’è bello ripercorrere attraverso i suoi occhi quel preciso istante in cui i Nirvana passarono da band di Seattle a patrimonio del mondo, ossia la prima messa in onda del video di Smells Like Teen Spirit su Mtv.

Da quel momento, la vita dei Nirvana diventò pericolosa. Questo Grohl lo fa trapelare bene. Ogni live prese la forma di un cataclisma con conseguenze devastanti. E no, non era divertente. Né Grohl, né Cobain, né Novoselic avevano smesso di vivere una vita di merda dopo l’uscita di Nevermind. In definitiva, comunque, la porzione di libro riservata ai Nirvana è troppo breve. Esce Nevermind e, dopo due pagine, Cobain è già morto. È come se Grohl avesse voluto relegare quel periodo a un angolo della memoria. D’altra parte, sono stati solo tre anni, tre su quasi trent’anni di carriera.

«Man mano che il nostro mondo si espandeva, la frattura tra noi si allargava. I Nirvana erano tre persone distinte, ognuna con le proprie idiosincrasie e stravaganze. Eravamo responsabili del sound che creavamo con i nostri strumenti ma, fuori dalla musica, vivevamo ciascuno la propria vita, ed erano vite molto lontane tra loro».

In definitiva: Grohl è cresciuto in una famiglia disfunzionale, ha suonato in una band hardcore americana, ha vissuto nelle peggiori topaie punk del mondo ed è stato membro dei Nirvana: elementi che da soli basterebbero a renderlo brasato e incattivito come Mark Lanegan o Dylan Carlson. E invece no. Oltre ad aver mantenuto la sanità mentale, lui è in grado di narrare la trasgressione con ecumenico e compassato controllo. Senza autocelebrazione, e senza clichè; senza groupie e senza eroina (ribadisce spesso che lui preferiva l’erba). Quest’approccio toglie un po’ di mordente al racconto.

I capitoli che riguardano i Foo Fighters sono un susseguirsi di rocamboleschi avvenimenti, alternati ai traguardi personali del loro leader: il matrimonio (solo il secondo) e la nascita delle tre figlie. La sensazione è che l’aneddotica prenda il sopravvento, in modo quasi pedante. Certo, trovarsi Paul McCartney a cena che suona Lady Madonna sul pianoforte di casa è una cosa che anche spiegandola senza troppi orpelli arriva lo stesso (eccezionale il momento in cui la figlia Harper gli mette la tazzina sul pianoforte, come per una raccolta offerte). E di episodi così, magnifici e quasi surreali, è pieno il libro.

Forse questa di The Storyteller è stata un’operazione un po’ piaciona, come un greatest hits ben impacchettato con poche bonus track. Ma a Grohl lo si perdona. Perché, piacione o no, nel libro non c’è fiction. Anche gli eventi più straordinari sono accaduti davvero.