C’è tempo e tempo. Sereni, non sta per iniziare un seminario di filosofia da salotto. Come al solito si parla di musica. L’idea è questa: esiste un tempo reale a cui le nostre vite sono inchiodate; è quel tempo lineare e continuo a cui nessuno sfugge. Prima, il nulla. Spiegazioni, zero. Dopo, ignoto. E poi esiste un tempo “artistico”, che non impedisce a nessuno di scorrazzare in lungo e in largo sui crinali della storia. Pensate ai musicisti che, dai Greta Van Fleet ad Achille Lauro, si sono presi il lusso di ripercorrere le pagine della storia oppure, dai Kraftwerk ai Daft Punk, provano a scrivere il suono del futuro. Ne sanno qualcosa pure gli Strokes che, nello stile musicale, celano da sempre un qualcosa di rugginoso, un umore vintage che non li ha mai abbandonati.

Amore che li accompagna in modo evidente anche nelle vesti grafiche dei loro lavori, sin dal fragoroso debutto Is This It del 2001. Già, perché sarebbe quanto meno riduttivo considerare la portata del gruppo di Casablancas come un ulteriore esempio di rilettura del rock d’annata. Come potrebbero esserlo dei Darkness, dei Jet o dei Wolfmother a caso. Piuttosto, gli Strokes usano la loro cultura a tutto tondo realizzando una delle migliori sintesi contemporanee fra intrattenimento musicale e quel qualcosa di un po’ più ambizioso e concettuale che solitamente prende il nome di “art rock”. È encomiabile che, invece di averlo fatto aggiustandosi gli occhiali grossi da pentapartito, lo abbiano fatto attraverso i loro brani fulminei, i bassi pulsanti e le chitarre inviperite. La loro curiosità nei confronti del mondo dell’arte non è comunque casuale o episodica, essendo viceversa parte di una tendenza che ha attraversato la scena indie rock tra la fine del vecchio e all’inizio del nuovo millennio. Basti pensare al lavoro di Jenny Saville con i Manic Street Preachers, piuttosto che quello degli Eels con Adrian Tomine.

La copertina di ‘Is This It’ scattata da Colin Lane

In principio fu Colin Lane. Già fotografo per Q Magazine e amico del batterista Fab Moretti, rimarrà fedele alla band per tutta la discografia per ciò che concerne l’aspetto fotografico. È suo l’oramai celebre scatto del primo disco. A differenza delle foto poi realizzate per The Vaccines, Savages o Kings Of Leon, Colin Lane per gli Strokes cercò di riprodurre l’estetica che poteva essere propria dei Velvet Underground; quell’amore per il vedo-non-vedo che caratterizzò soprattutto la produzione dei loro poster, creati ad hoc da Andy Warhol in persona. Influenzato dagli scatti di nudo di Helmut Newton e di Man Ray, come del resto lo stesso Warhol, pare che il culetto in copertina appartenga alla sua ex-ragazza appena uscita dalla doccia e che gli siano bastati solo dieci scatti senza post-produzione per ottenere quell’immagine (censurata in nord America) entrata di diritto nel 2005 sul The Greatest Album Covers of All Time di Grant Scott.

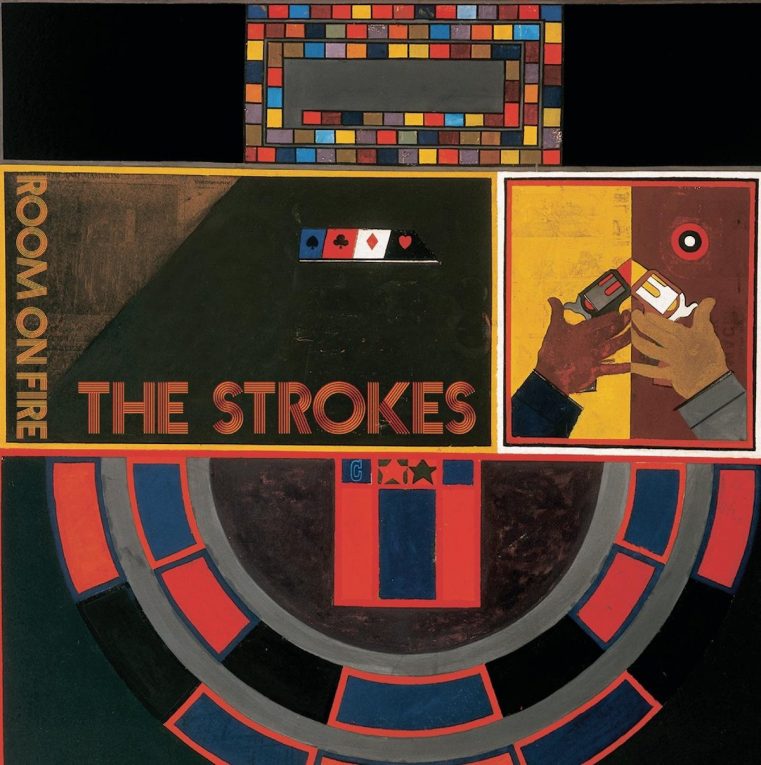

Più significativa, nel gusto della band, appare però la scelta di usare per la copertina del secondo Room On Fire (2003), War/Game di Peter Phillips, del 1961. Alfiere della rivoluzione “pop” in Inghilterra, Phillips è stato uno degli esponenti di punta di quella particolare progenie di pittori interessati all’aspetto critico della figurazione. Rispetto agli americani, sedotti dal potere di un’immagine patinata e glamour dei media, gli inglesi si pongono di fronte ai segni del tempo con un atteggiamento molto più analitico e dialettico. La pop-art d’oltremanica punta a fare riflettere, nonostante la gamma acida dei colori, lo spiccato senso decorativo e l’utilizzo di strumenti come l’areografo o la serigrafia rimandino alla vena artistica della West Coast. Non a caso, l’interesse per i simboli della cultura giovanile non riprende soltanto i fumetti, le sigarette o Marilyn Monroe ma anche il tavolo da gioco che domina l’opera scelta dagli Strokes e rimanda (in)direttamente all’idea di guerra come insieme di fortuna e abilità in campo.

La copertina di ‘Room on Fire’

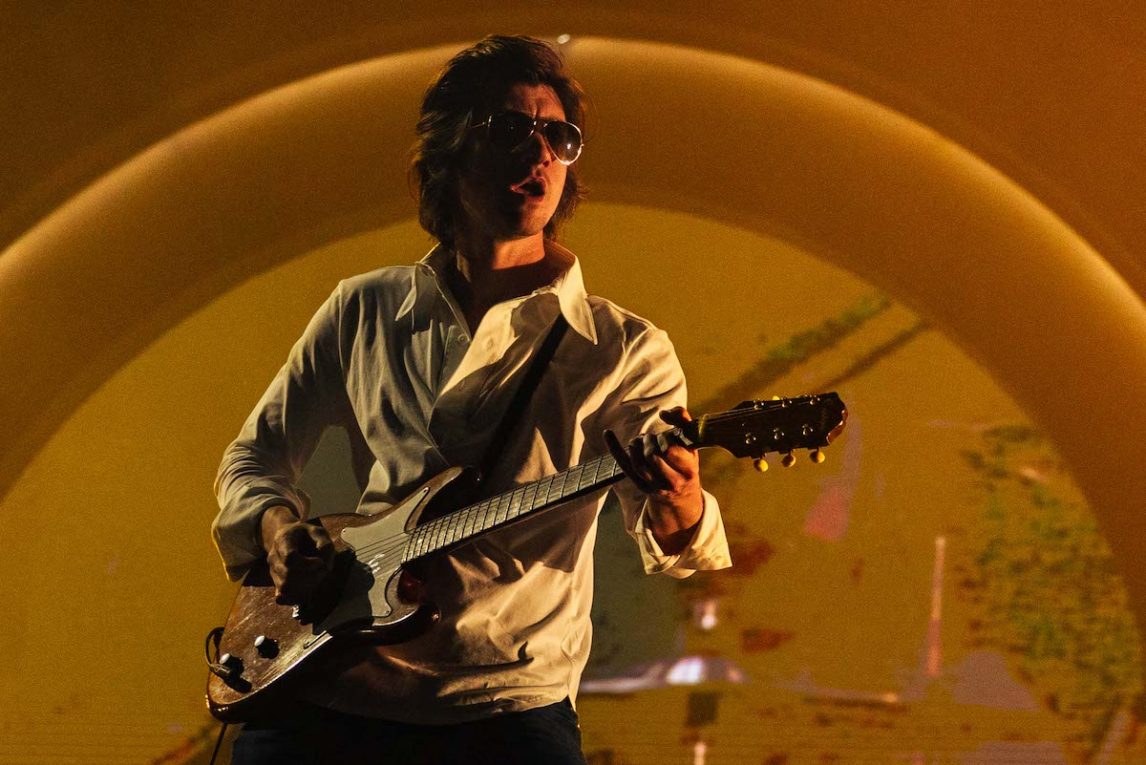

Il terzo album, First Impression Of Earth, nel 2005, è a tutti gli effetti l’esplosione definitiva di questa passione per l’arte dei newyorkesi. Il disco contiene all’interno del suo libretto riproduzioni di dipinti antichi, come una natività di Guido da Siena del XIII secolo, e contemporanei, tra cui spicca un quadro iperrealista del californiano Richards Phillips. Persino il disco stesso omaggia l’arte con una stampa sul CD del milanese Piero Fornasetti (Strumenti Musicali, del 1952) che di arte si era occupato in ogni suo aspetto. Copertina e retro invece raffigurano opere di Lothar Quinte (Ohne Titel, del 1968) e di Gunter Fruhtrunk (Mathematik der Intuition, del 1962). Entrambi pittori astratti e d’avanguardia per lo più contraddistinti da una predisposizione decostruttivista che crea immagini a colori intensi con vettori a bande parallele, ortogonali o diagonali, tanto colorati e precisi da sembrare fatti al computer e non dipinti a mano. Albert Hammond Jr, fondatore e chitarrista della band, jeans stretti a sigaretta, giacca in pelle e scarpe da ginnastica vintage, all’emporio Just Cavalli di Milano, nel 2005 ci spiegava: «Ci abbiamo messo più di un anno a registrarlo, con tutta la calma necessaria. Una situazione ben diversa da quella di Room: lì avevamo una pistola puntata alla testa e la paura di sprecare soldi e tempo. Questo ci ha portato a curarne ogni dettaglio, compresa la veste grafica che ne rappresenta il senso».

La copertina di ‘First Impression on Earth’

E Moretti – oramai accreditato da First in avanti anche come art director della band – continuava: «Il revival anni Ottanta di quest’ultimo periodo è poco genuino e abbiamo voluto sbugiardarlo con un po’ d’intelligenza e ironia. Vedendo la copertina pensi “Okey, anche gli Strokes si sono dati alla nu-wave!”. Poi però scopri che quel che vedi è il lavoro è di un artista polacco dei primi anni Sessanta. Non c’è nulla di 80’s in quella immagine. Ecco, allo stesso modo credo che gli Strokes stiano ancora costruendo le fondamenta di quello che verrà. Siamo tutti ancora all’inizio della storia ragazzi, e non è cambiato un bel niente». Dopo questo exploit, però, per i successivi dischi, la verve strettamente artistica dei quattro sembra essersi leggermente arenata. Angles, nel 2011, mostra un quadro di Guy Pouppez, un minore che ha ottenuto più notorietà per questo cammeo nella vita degli Strokes che per tutto il resto della sua carriera. Il quinto Comedown Machine (2013) ricalca, senza infamia e senza lode, l’idea vintage di mettere il logo dell’etichetta in bella mostra di sé, forse per omaggiare i dieci anni e rotti passati con la storica RCA Records.

Infine l’ultimo EP, Future Present Past del 2016, utilizza un quadro di Max Krance, un contemporaneo che scimmiotta un po’ Burri e un po’ Rothko, un po’ Mondrian e un po’ Phillips, un po’ tutto un po’ niente. E i dischi seguono a ruota: con un’idea di rinnovamento che, da qualche lustro oramai, non centra più il bersaglio. Poi, ovviamente, è sempre il solito criticismo a dominare la scena teorica: il fatto che un’immagine trovi compimento nell’intervento intellettuale e/o creativo dello spettatore. Vale per l’opera d’arte, ma vale anche per l’ascolto della musica. Infatti a vedere dai giudizi quasi mai al di sotto della sufficienza che continuano a fioccare nei confronti degli Strokes, da parte del pubblico e di buona parte della critica, tanto quanto le numerose realtà che continuano a citarli come propria fonte d’ispirazione, sembra che tra le due cose non ci sia connessione o, quanto meno, che nessuno se ne sia accorto.