Aboubakar Soumahoro, contro gli indifferenti

Facendo un paragone con l'America, è un po' il nostro Bernie Sanders: la wild card che, portando avanti istanze ritenute troppo idealistiche, rischia di scombinare gli equilibri della partita. Tra le sue proposte, il superamento della legge Bossi-Fini, l'istituzione di una patente del cibo che certifichi l'eticità di ciò che arriva sulle nostre tavole e il cosiddetto «reddito di esistenza». Lo abbiamo intervistato

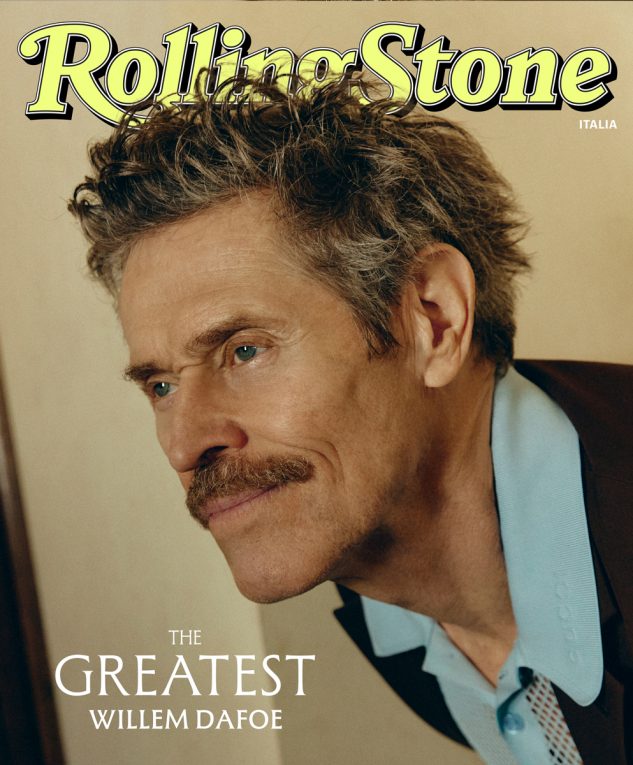

Foto di Antonio Masiello/Getty Images

La candidatura di Aboubakar Soumahoro nelle liste della federazione Europa Verde/Sinistra Italiana è una delle grandi novità di questa campagna elettorale, comunque la si pensi. Facendo un paragone con l’America, è un po’ il nostro Bernie Sanders: la wild card che, portando avanti istanze ritenute fin troppo idealistiche da tutti, rischia di scombinare gli equilibri della partita. Classe 1980, nato e cresciuto in Costa D’Avorio, è arrivato in Italia a 19 anni, nel 1999. Ha lavorato a lungo come bracciante agricolo prima di diventare sindacalista dell’USB, a difesa dei diritti dei suoi ex colleghi, e fondare poi la Lega Braccianti; nel 2010 si è laureato in sociologia con il massimo dei voti, con una tesi sulla condizione dei lavoratori migranti. Seguitissimo sui social, presenza discreta e rinfrancante sui giornali e nei salotti televisivi, dove con il suo italiano forbito e le sue citazioni colte riesce a dare voce a istanze spesso dimenticate, se arriverà in parlamento non ha intenzione di rinunciare ai suoi ideali: «Come diceva Nelson Mandela, un’azione politica che non è ancorata all’interno di una visione è una perdita di tempo», chiosa.

La sua, in effetti, si contraddistingue per essere particolarmente visionaria (nel bene o nel male, a seconda dei punti di vista): tra le sue proposte, il superamento della legge Bossi-Fini sull’immigrazione, l’istituzione di una patente del cibo che certifichi la provenienza e l’eticità di ciò che arriva sulle nostre tavole e quella di un cosiddetto «reddito di esistenza», non legato al lavoro o alla cittadinanza. È facile intuire che il suo percorso ha influenzato le sue scelte e le sue lotte, ma non vuole che la sua campagna elettorale sia incentrata sulla sua storia, tant’è che nel corso di questa intervista parlerà poco di sé e molto della società che ci circonda: «Ci sono cose più importanti, non ho tempo per preoccuparmi di me stesso» dice. Più di ogni altra cosa, è consapevole di essere un piccolo pezzo di un puzzle ben più composito. «Mio figlio ha tre anni, e ogni volta che viaggio per lavoro dice “Papà va a fare libertà”» racconta con un grande sorriso. «Lo ha detto per la prima volta durante lo sciopero della Lega Braccianti, a cui ha partecipato anche lui. Durante la manifestazione l’ho perso di vista un attimo, mi sono girato e l’ho ritrovato in braccio a un poliziotto. Ed è un’immagine che mi è piaciuta, perché rispecchia una società capace di valorizzare la pluralità, come quella che volevano costruire i partigiani. Ci siamo fermati alla divisa, ma abbiamo perso di vista l’essere umano che c’è dietro».

Cosa ti ha spinto a scendere in politica proprio ora?

Le nostre decisioni devono avere la capacità, la saggezza e il senso di responsabilità di spogliarci dall’«io» per pensare al «noi». Ed è proprio questo che mi ha portato – dopo notti e notti insonni – ad accettare questa sfida, che per me è una missione di vita. Ho fatto questa scelta non perché fosse quella più popolare o più conveniente per me, ma perché era quella giusta. Di fatto io in politica ci sono sempre stato, ma ho accettato la candidatura pensando soprattutto a un mondo di diseredati privi di diritti e di dignità: precari, partite iva, persone discriminate per l’orientamento sessuale, per il genere o per il colore della pelle, persone con disabilità. E poi i pendolari, coloro che vivono nei bassifondi e non riescono a pagare l’affitto, i medici e gli infermieri che durante la pandemia hanno caricato sulle loro spalle la cura della nostra società, i rider, i braccianti, le cassiere, gli operatori della cultura, i giornalisti senza tutele. I dimenticati senza rappresentanza politica, insomma. Ma vorrei parlare anche a tutti quelli che, pur partendo da una condizione di benessere materiale, desiderano una società in cui i valori della solidarietà sono centrali, e non una in cui l’indifferenza rischia di inglobarci tutti.

La politica italiana appare sempre un po’ gattopardiana: ciclicamente cambia tutto per far sì che nulla cambi. Queste elezioni, nel bene e nel male, secondo te saranno diverse?

Credo che non siano le persone ad essersi disinteressate alla politica: è la politica, fin troppo autoreferenziale, che ha portato le persone a disinteressarsi. Non è più in sintonia con i valori dei giovani. Prendi il tema dell’eco-ansia. La classe dirigente non riesce a capire la preoccupazione delle nuove generazioni; non è stata capace di dire che la crisi climatica non è qualcosa che avverrà, ma qualcosa che sta accadendo adesso. Abbiamo due milioni e trecentomila persone che non riescono a garantirsi un comfort termico, cioè riscaldamento e aria condizionata. Sono in gran parte giovani e donne, e spesso vivono nel sud Italia: vivono il dramma delle disuguaglianze salariali e geografiche. Negli anni si è consumato un divorzio linguistico e sentimentale tra la popolazione e chi governava. Dire «Tanto non cambia nulla», in questo senso, è una forma di rassegnazione, perché la politica rappresentativa non è riuscita a fornire una rappresentanza reale. È chiaro che bisogna operare una ricomposizione, perché il tessuto sociale sta cadendo a pezzi, da anni. La sfida elettorale va affrontata con delle proposte che portino a risintonizzarsi con il Paese reale, parlare un linguaggio chiaro e accessibile e osare. Temi come il salario minimo legale non sono ideologia, sono esigenze. Ma per concretizzarli bisogna usare una certa dose di immaginazione, come diceva Gramsci.

A proposito di immaginazione, quando sei arrivato in Italia come immaginavi la tua vita?

Ero un sognatore. Un po’ come ogni ragazzo che osserva l’orizzonte del futuro desiderando una condizione di felicità, di diritti e di dignità, e a un certo punto si ritrova catapultato nella durezza della vita, nel fango della miseria, dello sfruttamento, dell’incertezza. Non parlo tanto di me, ma dei moltissimi che vivono quelle stesse condizioni: nel nostro Paese, stando ai dati Istat, ci sono cinque milioni e seicentomila persone che vivono forme diverse di impoverimento. Per via di leggi razzializzanti, ci sono ancora cittadini considerati di serie B, tra cui centinaia di migliaia di bambini nati e cresciuti nel nostro paese. A un certo punto, quando osservi questa realtà, capisci di non essere da solo, e che c’è una moltitudine di invisibili a cui non è riconosciuta alcuna forma di diritto. Quando sono arrivato in Italia non avrei mai pensato che i bisogni di chi vive nel cuore delle città potessero essere così basilari, e che i diritti di alcuni potessero diventare una forma di privilegio ai danni di tanti. Esistono vere e proprie sacche di disuguaglianze.

C’è chi teorizza che queste sacche di disuguaglianze siano necessarie. Rispetto alla tua proposta su una patente del cibo, ad esempio, ti si obbietta che se davvero tutta la filiera fosse pagata equamente, un piatto di pasta costerebbe talmente tanto che quegli stessi poveri che vuoi tutelare non potrebbero permetterselo…

(Ride un po’ sconsolato, nda) Dunque, la penso così: al momento abbiamo un modello economico fondato sull’avidità. Anziché generare benessere, progresso e giustizia sociale, continua a creare forme di interdipendenza: il benessere di qualcuno è basato sul malessere di qualcun altro. Ragion per cui, resto dell’idea che le nostre proposte debbano essere al servizio di tutti gli esseri viventi, compresi gli animali, le piante, l’ecosistema. L’impatto ambientale non si può trascurare: non si può chiedere ai lavoratori dell’Ilva, per esempio, di scegliere tra l’impiego e la salute.

Nel caso specifico del cibo, quindi?

Quella alimentare è una filiera che rappresenta la prima ricchezza del nostro Paese, con 740.000 aziende e quattro milioni di lavoratrici e lavoratori, dagli agricoltori ai rider. La patente del cibo introdurrebbe tre elementi. Primo: la giusta remunerazione per agricoltori, pescatori, allevatori. Secondo: includerebbe il principio di giusta remunerazione anche per tutti gli altri elementi della filiera, come logistica e trasporto, perché quelle persone non sono codici a barre viventi. Il terzo elemento riguarda appunto l’ecologia: se l’agricoltura non è in armonia con l’ambiente circostante diventa nociva, per noi e per l’ecosistema. Con il modello attuale stiamo mettendo a dura prova le nostre risorse idriche: non lo dico io, ma la Corte dei Conti europea. Insomma, l’idea è quella di ridare un gusto etico a ciò che mangiamo, e non solo per un segmento di nicchia della popolazione, che è abbastanza ricca da permettersi di scegliere come nutrirsi. Dobbiamo consentire a tutti di poter mangiare bene, da un punto di vista quantitativo ma anche qualitativo.

Chi ha idee molto di sinistra, come le tue, spesso viene bollato come un utopista, e rimproverato del fatto che nella pratica certi ideali non potranno mai funzionare davvero o arrivare a percentuali rilevanti alle urne, soprattutto in un paese fondamentalmente conservatore come l’Italia. Cosa risponderesti?

Per me il vero voto utile è quello che dà la possibilità ai giovani di realizzare le loro aspirazioni più grandi. L’altro giorno ero in treno e chiacchieravo con la famiglia seduta vicino a me: la ragazza più giovane mi ha detto che il 25 settembre sarà la prima volta che andrà a votare. Per curiosità le ho chiesto cosa rappresentava per lei questa elezione, e la risposta che mi ha dato è molto semplice: che o la politica è in grado di avere a cuore temi come l’ambiente, la lotta all’omofobia e al razzismo, o non è una vera politica. Il suo sarà anche un sogno, ma dobbiamo avere il coraggio, l’audacia e la visione per trasformarlo in realtà. Per farlo, occorre avere la capacità di ascoltare tutti. Riuscire a immedesimarsi nelle preoccupazioni e nello stato di umiliazione di chi fino a ieri viveva in una condizione economica di relativo benessere, e oggi è precipitato nella povertà. Dei ragazzi che emigrano, e a cui lo Stato italiano bussa alla porta solo quando è il momento di votare. Non possiamo considerare la popolazione come mera merce elettorale. Io questa volta busso alla loro porta e dico: realizziamo tutti insieme uno scenario diverso, andando a votare e diventando finalmente una comunità fondata sull’accettazione delle diversità, un «noi». Perché l’io è pesante, il noi è leggero, elegante e dà ampio respiro.

Restando in tema di accettazione del diverso, l’Italia è anche un Paese che non ha ancora fatto pace con la società multietnica. Se si fa una cernita tra i vari partiti, i candidati sono al 99,9% bianchi, quando sempre più elettori non lo sono. Siamo implicitamente razzisti?

Noi italiani mangiamo in ristoranti che sono espressione delle tradizioni culinarie più diverse, e le valorizziamo anche: ci piace sperimentare la cucina orientale, quella africana, quella sudamericana. Ma poi, quando vediamo la nostra rappresentanza politica, ci rendiamo conto che c’è un sottile – e sottolineo sottile – preconcetto, e cioè che un candidato nero, una candidata donna, o candidati gay, lesbiche, trans, sono eccezioni esclusive. Io non sono un’eccezione e non sono esclusivo, sono parte della normalità, anche se nel nostro Paese c’è sempre stata una deriva culturale che attorno al diverso ha costruito una forma di ghettizzazione. Probabilmente io sono un prodotto malriuscito di questa ghettizzazione: forse chi ha scritto le norme sull’immigrazione si immaginava che ne sarebbe uscito qualcosa di diverso… (sorride, nda) Su questi temi bisogna avere la capacità di fare un cambio di passo innovativo. Quando una persona si candida il punto non è quanto è abbronzato, o qual è il suo orientamento sessuale, o se è uomo o donna. Non voglio essere il candidato di un frammento della società, ma il candidato di una pluralità.

Non hai paura di diventare tuo malgrado un simbolo, come capitò a suo tempo a Cécile Kyenge? Lo hai detto tu stesso in questi giorni, quando su diverse testate di destra sono usciti alcuni articoli in cui si mette in dubbio la correttezza del tuo operato di sindacalista: sei diventato un bersaglio…

Sono consapevole di ciò che comporta la mia scelta. Non voglio pensare a me stesso, però. Per la mia serenità interiore voglio potermi guardare allo specchio e non vedere me, ma il riflesso del miglioramento delle condizioni generali. Mi aggrediscano pure, ma non aggrediscono me: aggrediscono una visione della vita, un’onda di cambiamento che ormai è inarrestabile. La mia persona non è al centro del mio agire: a essere al centro è la voce di tante persone che continuano a gridare nel silenzio. Le loro preoccupazioni non vengono prese in considerazione, perché non sono utili. Sia chiaro, non voglio essere un simbolo di nulla: voglio far sì che tutti, sia i diseredati che quelli che non hanno bisogni materiali immediati, possano riconoscersi in un’idea. E voglio parlare anche alle persone che non si trovano sotto il mio stesso ombrello politico, perché so che lì ci sono tante persone che hanno perso ogni forma di fiducia.

Ma secondo te oggi c’è possibilità di dialogo con chi si trova all’opposto estremo dell’emiciclo, rispetto al tuo? Esiste un punto di incontro?

Ho grande rispetto del punto di vista altrui, penso che abbia sempre diritto di cittadinanza. Ovviamente, però, dentro il perimetro dei valori dell’antifascismo e dell’antirazzismo. Ci si confronta sulla sostanza e sui contenuti, incontrando le persone e parlandoci, anche quando sono di tutt’altra sponda politica. I problemi, però, vanno affrontati anche con una certa dose di conoscenza. Quando sento Giorgia Meloni parlare di blocco navale, ad esempio, so che la sua è una dichiarazione a effetto. Onorevole Meloni, il blocco navale non si può fare per tre motivi. Primo, viola l’art. 10 della nostra Carta costituzionale, che dice che dobbiamo rispettare convenzioni e trattati internazionali. Secondo, viola l’art. 13 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che dice che ogni cittadino è libero di lasciare il proprio Paese o il luogo dove risiede o nasce. Terzo, la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea stabilisce che non si può mandare una persona in un luogo dove rischia la vita, come la Libia. Fine, è molto semplice. Ma se si urla gli uni contro gli altri a livello ideologico e basta, è impossibile arrivare a una sintesi e parlare di questioni concrete come l’inflazione, il caro bollette, il diritto alla casa, l’ambiente.