Certo non si può dire che Russia e Stati Uniti avessero iniziato con il piede sbagliato. Nel 1867 lo zar Alessandro II e il presidente Andrew Johnson conclusero un accordo per la cessione del territorio russo dell’Alaska: un terreno immenso, grosso quasi la metà del territorio contiguo americano, pagato 7 milioni e 200mila dollari, pari a poco più di 127 milioni odierni. Un affarone. Eppure si è giunti allo stato attuale, con il presidente americano Joe Biden che definisce “assassino” il suo omologo russo Vladimir Putin.

Le ragioni ci sarebbero anche: secondo un report pubblicato l’anno scorso dal Washington Post e dell’Associated Press, la sezione per le operazioni estere dei servizi segreti russi avrebbe offerto alle milizie islamiste operanti in Afghanistan una taglia sulla testa dei soldati americani e questo avrebbe portato alla morte di tre marines il 18 aprile 2019 in un attacco vicino alla base aerea di Bagram. Ma nel tritacarne mediatico di questi tempi viene difficile anche collegare una dichiarazione odierna a qualcosa di accaduto l’anno scorso – su cui peraltro lo scorso febbraio la senatrice Tammy Duckworth ha chiesto chiarezza. Quindi, vediamo come i rapporti tra i due Paesi si sono via via deteriorati, con momenti di riavvicinamento passeggeri.

Facciamo un balzo in avanti e andiamo a quando in Russia arriva il comunismo. Gli Stati Uniti nel 1918 mandano 40mila soldati in Siberia per cercare di contrastare la presa del potere dei bolscevichi di Lenin. Il presidente americano Woodrow Wilson vede il primo leader sovietico come un disturbo passeggero di un’epoca di crisi, che si risolverà in un nuovo ordine internazionale patrocinato dalla forza morale degli Stati Uniti. Viceversa, Lenin vede Wilson come uno dei tanti leader fantoccio del Capitale, che verrà spazzato via a breve dalla rivoluzione globale. Non andrà così, ma le visioni dei due capi di stato avrebbero incrinato notevolmente la rete di bizantinismi diplomatici patrocinati dalla vecchia Europa.

Nel corso del secondo conflitto mondiale invece, Franklin Delano Roosevelt e Josif Stalin trovano facilmente un’intesa. Entrambi vogliono la disfatta dell’Asse nazifascista e un nuovo ordine internazionale, ovviamente ciascuno sotto la sua guida. E durante il loro primo incontro a Tehran, Stalin esploderà in una calorosa risata quando Roosevelt andrà a stringergli la mano chiamandolo “uncle Joe”. Questa vicinanza era già stata preparata da una fitta corrispondenza, iniziata dopo l’attacco tedesco del giugno 1941 – ma non tutti condividevano quel calore, anzi.

Un senatore democratico auspicava che russi e tedeschi “si ammazzassero tra di loro il più possibile”. Si chiamava Harry Truman e nel giro di pochi anni si sarebbe seduto alla Casa Bianca. Pur stimando l’intelligenza di Stalin e lodandone le capacità negoziali alla conferenza di Potsdam nel luglio 1945, si sarebbe risentito non poco quando avrebbe scoperto che il leader sovietico sapeva benissimo del programma atomico statunitense, avendo già alcune spie all’interno del progetto Manhattan. Da lì Truman avrebbe cambiato rapidamente atteggiamento, varando la dottrina sul “contenimento” del comunismo: nessun Paese capitalista doveva diventare un avamposto e un alleato dell’Unione Sovietica.

Anche in questo caso, non sarebbe andata proprio così. Ma la tensione non poteva certo rimanere quella della guerra di Corea, quando le due aviazioni si scontrarono in varie occasioni – senza però farlo notare, per non lasciarsi reciprocamente migliaia di bombe atomiche. Nikita Chruscev, successore di Stalin, nel settembre 1959 andrà a Washington per incontrare il presidente Eisenhower, rimanendo scocciato per non aver potuto visitare Disneyland. Pochi anni dopo, la crisi dei missili sull’isola di Cuba, che provocherà quasi il crollo delle relazioni diplomatiche con Kennedy. Eppure Chruscev aveva un gran senso dell’umorismo e si era fatto una bella risata quando il sindaco di San Francisco George Christopher gli aveva detto che la vera leader dell’Unione Sovietica era la moglie Nina.

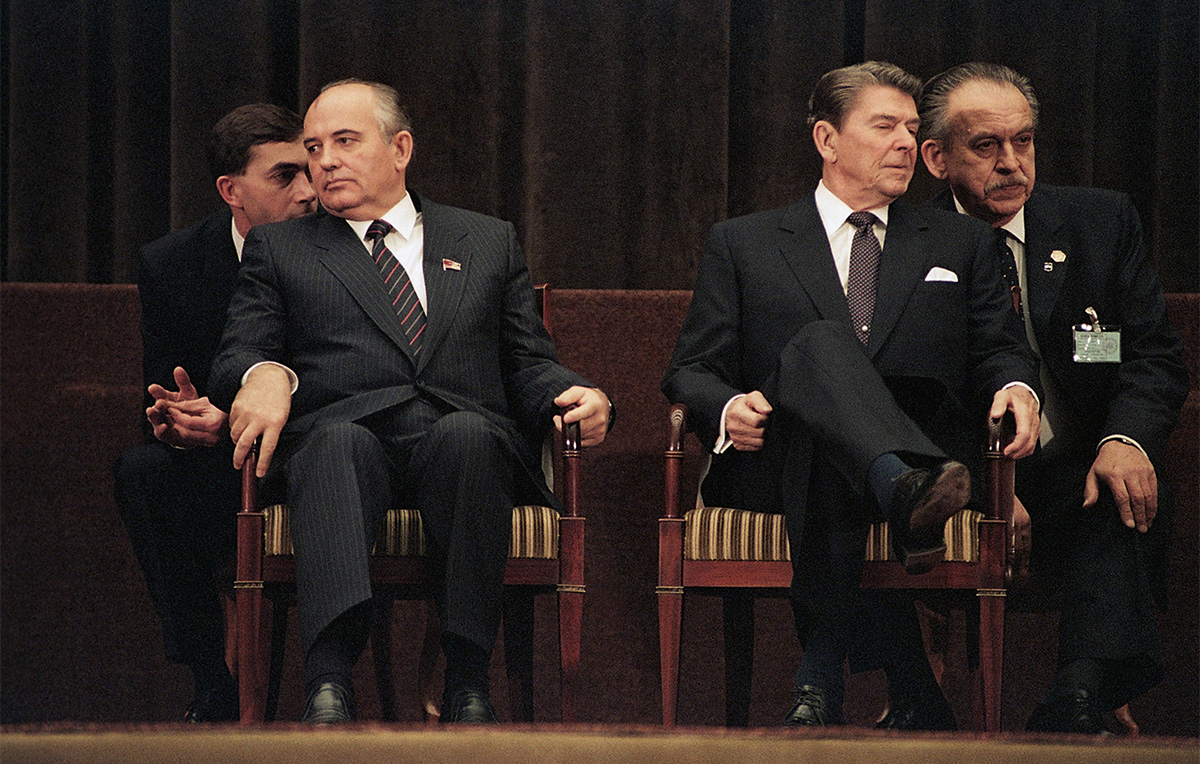

La tensione sarebbe tornata a salire sotto Breznev, per poi allentarsi con la bromance tra Ronald Reagan e Michail Gorbaciov, che si incontrarono varie volte per cercare di limitare la corsa degli armamenti. Reagan disse che Gorbaciov era un tipo con cui “si potevano fare affari”. Affari grossi, come ridurre gli armamenti atomici.

Con Putin invece, tre diversi presidenti americani hanno avuto rapporti ondivaghi. Quando era necessario l’appoggio russo in Asia Centrale per lanciare i raid in Afghanistan, George W. Bush disse che aveva visto “nel profondo della sua anima” e che lo riteneva affidabile – facendo il paio con Harry Truman che riteneva “onesto” Stalin, prima di scoprire che aveva in mano i piani atomici americani. Barack Obama, invece, dopo dichiarazioni iniziali sulla sua volontà di “ripartire” con la Russia – nonostante gli avvenimenti del suo rivale alle presidenziali del 2012, Mitt Romney, per cui quel Paese era il “principale nemico geopolitico” degli Stati Uniti – avrebbe poi cambiato idea prima.

Con Donald Trump, un altro cambio di fronte. Al netto delle accuse sull’interferenza russa sulle elezioni 2016, Trump ha sempre considerato Putin “un vincente” degno di rispetto, nel particolare modo di vedere questo concetto da parte dell’ex presidente: farsi strada senza guardare in faccia a nessuno, vendicandosi all’occorrenza dei torti subiti. Tanto rispetto da far finta di niente di fronte ai rapporti dell’intelligence sul programma russo di taglie sulla testa dei soldati americani in Afghanistan. Un problema che invece Biden sembrerebbe voler affrontare, messa da parte questa sua uscita maldestra sui media. Raccontare la complessità però è molto difficile, e richiede tempo. Meglio concentrarsi sulle rivalità personali, e vedere questo scontro geopolitico come un gigantesco ring.