Con una delle decisioni più discusse della storia americana recente, la maggioranza conservatrice che domina la Corte Suprema ha proiettato gli Stati Uniti indietro nel tempo, cancellando mezzo secolo di lotte per i diritti sessuali e riproduttivi delle donne. Le stime sono impietose: la sentenza avrà un impatto immediato sui destini di 36 milioni di donne – quelle che vivono nei 13 “Red States”, ossia quelli a guida repubblicana – e, più in generale, consentirà a qualsiasi stato federato repubblicano di allinearsi al precedente del Mississipi e adottare la propria legge in tema di interruzione di gravidanza, in assenza di qualsiasi tipo di argine costituzionale. Tradotto: la libertà di scelta di tutte le donne americane non è più tutelata a livello federale, ed è potenzialmente a rischio.

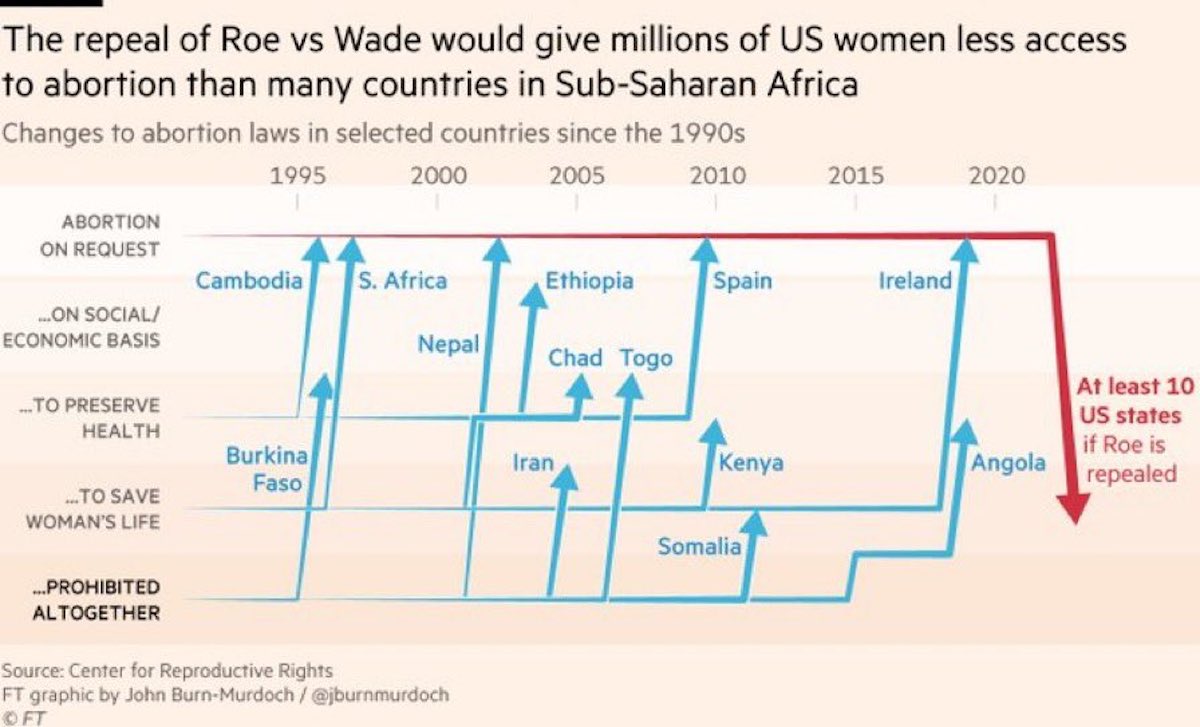

Un’elaborazione grafica realizzata dal Center For Reproductive Rights per conto del Financial Times aiuta a comprendere meglio la portata epocale del clamoroso passo indietro compiuto in tema di diritti civili dalla “democrazia più grande del mondo”: grazie alla pronuncia liberticida dei giudici costituzionali a stelle e strisce, in almeno un quinto degli Stati Uniti le donne avranno meno diritti legali sui propri organi riproduttivi rispetto alle proprie corrispettive di alcuni Stati africani, come Angola, Ciad e Burkina Faso.

La scelta della più alta magistratura federale degli Stati Uniti d’America ha un forte impatto anche dal punto di vista simbolico: la sentenza che ha ribaltato, la celebre Roe vs Wade, ha rappresentato per cinquant’anni un caposaldo del movimento abortista e, di contro, lo spauracchio del gigantesco sottobosco pro-vita statunitense che, per anni, ha progettato di abbatterla, infine riuscendoci.

La storia che ha condotto alla sentenza del 22 gennaio del 1973 è affascinante diversi tanti punti di vista, perché consente di analizzare la (giovane) storia americana da diverse angolazioni e cogliere in maniera profonda lo spirito del tempo di un popolo che avvertiamo come vicinissimo ma che, in realtà, distaccandoci dallo sguardo superficiale e dagli stereotipi cinematografici, conosciamo pochissimo.

La Roe vs. Wade, infatti, impattò la società statunitense sotto tanti aspetti, da quello costituzionale (la decisione cambiò in maniera indelebile l’approccio della società americana al tema della privacy) a quella dei movimenti per i diritti civili, che in seguito alla pronuncia acquisirono uno slancio precedentemente impensabile, fino all’evoluzione che interessò il culto della personalità delle persone coinvolte che, come spesso accade oltreoceano, finirono per acquisire una risonanza mediatica senza precedenti.

Per comprendere il retroterra che sfociò nella Roe vs. Wade, però, bisogna riavvolgere il nastro: infatti, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, negli Stati Uniti quello sul diritto all’aborto non è un dibattito recente, ma affonda le radici in almeno due secoli di storia. I primi regolamenti relativi all’interruzione di gravidanza furono emanati nel decennio 1820–1830, e riguardavano essenzialmente la vendita di farmaci abbastanza pericolosi che le donne utilizzavano per indurre l’aborto (e che, spesso, portavano alla loro morte). Alla fine del 1850, la neonata American Medical Association (AMA) iniziò a chiedere animatamente la criminalizzazione dell’aborto, anche nella speranza di eliminare figure professionali considerate concorrenziali, in primis le ostetriche. Oltre all’AMA, la prospettiva di criminalizzare l’aborto fece breccia in una porzione consistente di opinione pubblica anche grazie all’attività di pressione di alcuni movimenti “nativisti” che, allarmati dalla crescita della popolazione immigrata in territorio americano, temevano che lo sdoganamento dell’interruzione di gravidanza potesse tradursi in un pesante calo dei tassi di natalità tra le donne protestanti bianche. Nel 1869 arrivò anche la stretta da parte della Chiesa, con l’orientamento dettato da Papa Pio IX all’interno della costituzione Apostolicae Sedis, che stabilì che il feto fosse dotato di un’anima fino dal concepimento e, di conseguenza, vietò l’aborto in ogni fase della gravidanza, esercitando un forte ascendente nei fedeli di tutto il mondo. Quattro anni dopo, il Congresso approvò la controversa legge Comstock, che rese illegale la distribuzione di contraccettivi e farmaci abortivi attraverso i servizi postali americani Stati Uniti: nel 1880, l’aborto era fuorilegge nella maggior parte degli Stati federati.

La discussione pubblica attorno all’interruzione di gravidanza tornò a occupare un posto di primo piano soltanto negli anni ’60 del Novecento, grazie alla strutturazione del movimento per i diritti delle donne e ad alcuni casi giudiziari riguardanti i contraccettivi che finirono per gettare le basi della Roe vs Wade.

Un primo punto di svolta si ebbe nel 1965, quando la Corte Suprema dichiarò come incostituzionale una legge del Connecticut che vietava la distribuzione della pillola anticoncezionale alle coppie sposate, stabilendo che la norma risultasse lesiva del loro diritto alla privacy. L’architrave argomentativa della Corta poggiava su un’interpretazione estensiva del IX Emendamento della Costituzione, secondo cui «L’interpretazione di alcuni diritti previsti dalla Costituzione non potrà avvenire in modo tale da negare o disconoscere altri diritti goduti dai cittadini»: pur non essendo esplicitamente menzionata, quindi, a detta dei giudici il diritto alla privacy matrimoniale delle coppie veniva riconosciuto in maniera implicita a tutti i cittadini americani dalla Carta fondamentale.

Nei sette anni successivi furono bruciate altre tre tappe decisive: la prima, nel 1970, fu quella della Hawaii, che diventarono il primo stato americano a legalizzare l’aborto su richiesta della donna, collegando però l’esercizio del diritto al possesso della residenza; la seconda, nel 1972, vide ancora una volta protagonista la Corte Suprema, che annullò una legge che vietava la distribuzione di contraccettivi agli adulti non sposati, dando continuità al percorso di graduale apertura inaugurato dalla sentenza del ’65. Nello stesso anno, New York legalizzò l’aborto senza alcun requisito di residenza. L’anno dopo, nel 1973, l’aborto era legalmente disponibile anche in Alaska e Washington: la pronuncia della sentenza, quindi, coincise con un clima di sporadiche concessioni che, pur rappresentando una netta minoranza di Stati americani, hanno aperto uno spiraglio importante e influenzato il lavoro interpretativo dei giudici.

L’atto di fondazione della Roe v. Wade, almeno dal punto di vista procedurale, risale però al 1969, l’anno in cui Norma McCorvey, una donna texana poco più che ventenne, cercò di interrompere una gravidanza indesiderata. Quella di McCorvey non fu un’infanzia felice: cresciuta in una famiglia numerosa e in condizioni di estrema indigenza, scappò di casa poco più che 18enne e intraprese una relazione difficile con un compagno violento, dal quale divorziò dopo aver partorito due figlie, che diede in adozione a causa delle ristrettezze economiche. Quando si trovò incinta del terzo figlio, McCorvey aveva pochissime vie d’uscita; ai tempi, il Texas riconosceva l’aborto soltanto come extrema ratio: era possibile ricorrervi soltanto per tutelare la salute delle donne e il loro diritto alla vita, oppure in caso di aborto o incesto. Inoltre, mentre le donne americane con i giusti mezzi finanziari avrebbero potuto contare su alcune vie di fuga per ottenere degli aborti, ad esempio viaggiando in altri Paesi dove la procedura era sicura e legale o pagando una grossa provvigione a un medico statunitense disposto ad eseguire segretamente un’interruzione di gravidanza, queste possibilità erano decisamente al di fuori dalla sua portata. Un’altra opzione percorribile poteva essere quella di intraprendere un aborto clandestino – del resto, non era una pratica così infrequente: negli anni ’50 e ’60, il numero stimato di aborti illegali negli Stati Uniti variava da 200mila a 1,2 milioni all’anno, secondo le stime di Guttmacher Institute.

McCorvey, però, scelse di instradarsi nel sentiero più impervio e di adire le vie legali. Per avere qualche chance in più e rientrare nelle ristrette condizioni dettate dalla legislazione texana, dovette necessariamente mentire sulle circostanze che l’avrebbero indotta a interrompere la gravidanza: dichiarò di essere stata violentata da un gruppo di uomini di colore (com’è facile intuire, negli Stati Uniti del tempo, un dettaglio del genere poteva fare tutta la differenza del mondo durante un processo), affidando la propria difesa a Linda Coffee e Sarah Weddington, due avvocate attive da tempo nella lotta in favore dell’estensione del diritto all’aborto a livello federale.

Le tre decisero, così, di presentare ricorso alla Corte Distrettuale del Texas, intraprendendo il primo, difficile grado di giudizio. La difesa dello Stato fu assunta dal procuratore distrettuale Henry Wade, che poteva contare su un dividendo di fama di un certo peso dato che, 6 anni prima, aveva rappresentato l’accusa di Jack Ruby, l’uomo che aveva ucciso l’assassino di John F. Kennedy.

Contrariamente alle aspettative, il primo grado si risolse in favore di McCorvey (per proteggere la sua identità, negli atti i giudici scelsero di attribuirle lo pseudonimo di Jane Roe): seguendo un’interpretazione simile a quella suggerita dalla Corte Suprema nel ’65, la Corte Distrettuale fece leva sulle maglie larghe del IX Emendamento, stabilendo che il divieto di aborto del Texas fosse illegittimo perché lesivo del diritto costituzionale alla privacy.

Wade, però, decise di non mollare di un millimetro, e portò il caso davanti alla Corte Suprema. Ai tempi, la bilancia della composizione della SCOTUS pendeva decisamente dal lato progressista, con un bilancio di 7 a 2: Harry Blackmun, Warren Burger, William Douglas, William Brennan, Potter Stewart, Thurgood Marshall e Lewis Powell erano decisi a dare continuità ai principi stabiliti dalla “Griswold v. Connecticut” di 8 anni prima, mentre la quota repubblicana-conservatrice, rappresentata da Byron White e William Rehnquist, era asserragliata in posizioni proibizioniste e pro-vita. Fu così che, il 22 gennaio di quell’anno, la Corte Suprema, con una maggioranza assoluta di 7-2, annullò la legge del Texas che vietava l’aborto, legalizzando di fatto la procedura a livello nazionale.

Il parere di maggioranza fu redatto da Blackmun, era basato non tanto sul IX Emendamento, come accadde nel ’65, ma su una nuova interpretazione del XIV, che riguarda il diritto alla privacy, inteso come diritto alla libera scelta per quanto riguarda le questioni della sfera intima di una persona: il diritto di una donna all’aborto, quindi, era da considerarsi come implicitamente iscritto nel diritto alla privacy protetto dal XIV emendamento. Poggiando su queste premesse, la Corte espose i principi in materia che, di lì in avanti, avrebbero avrebbero dovuto essere rispettati caso per caso, delineando un delicato bilanciamento di interessi tra la libertà di scelta della donna di disporre liberamente del proprio corpo e il cosiddetto “diritto del feto”. La sentenza, infine, stabilì due principi fondamentali: l’aborto era ammissibile per qualsiasi ragione fino al punto in cui il feto non risultasse in grado di sopravvivere al di fuori dell’utero materno, anche con l’ausilio di un supporto artificiale. Basandosi sulla maggioranza del consenso scientifico dell’epoca, i giudici stabilirono che questa condizione poteva verificarsi, in media, intorno ai sette mesi (28 settimane), ma in alcuni casi anche prima, attorno alla 24ª settimana; superata quella soglia, bisognava invece privilegiare il diritto dello Stato a proteggere il feto. Tuttavia, la Corte precisò anche che, in caso di pericolo per la salute della donna, l’aborto era da considerarsi legittimo in ogni caso, anche qualora la soglia oltre il quale il feto è in grado di sopravvivere al di fuori dell’utero materno fosse stata sorpassata.

Quel che accadde negli anni successivi fece molto rumore dal punto di vista mediatico, soprattutto a causa della deriva antiabortista della stessa McCorvey, che venne cooptata nei movimenti pro-vita, trasformandosi nel braccio armato che, per mezzo secolo, ha tentato di abbattere quella garanzia fondamentale che lei stessa aveva contribuito a forgiare ed estendere a tutte le donne americane. All’inizio degli Novanta, infatti, Norma-Jane intraprese una relazione con in pastore e attivista pro-life Flip Benham, coordinatore della Operation rescue (O.R), movimento di matrice cristiana contro l’aborto.

Sotto un’altra ottica, la “Roe vs Wade” ha messo in luce il clamoroso ritardo del Congresso, che per troppi anni ha faticato ad allinearsi alle pronunce dei giudici: il fatto che non esista ancora una legge che garantisca questo diritto a livello federale la dice lunga sull’immobilismo parlamentare in tema di diritti civili, mentre l’elezione di Trump e la ricomposizione della Corte in senso conservatore hanno rappresentato la mazzata definitiva.

In ogni caso, la sentenza ha imposto un argine importantissimo allo strapotere degli stati federati in materia di aborto, garantendo in tutto il Paese l’accesso all’interruzione volontaria di gravidanza per oltre cinquant’anni: da ieri questa libertà è stata soppressa, e questa offensiva senza quartiere contro i diritti civili potrebbe continuare.

Ieri il giudice conservatore Clarence Thomas ha infatti allegato alla decisione un parere formale che indica le prossime tappe liberticide che la Corte attuale intende intraprendere: la sentenza Obergefell v. Hodges, che nel 2015 ha legalizzato i matrimoni tra persone dello stesso sesso, e la summenzionata Griswold v. Connecticut, che permette alle coppie americane di accedere liberamente ai contraccettivi senza limitazioni da parte dello Stato. Non dovesse bastare, dopo la sentenza il divieto di aborto è entrato in vigore immediatamente in Kentucky, Louisiana e South Dakota, mentre Arkansas, Missouri e Oklahoma hanno atteso la certificazione ufficiale da parte dei procuratori. Ieri Alexandria Ocasio Cortez in piazza esortando gli americani a scendere in piazza, «perché le elezioni non bastano, dobbiamo riempire le strade». E, forse, agire in prima persona è l’unica speranza rimasta alla società civile della più grande democrazia al mondo che, sul fronte dei diritti civili, ha compiuto un’involuzione oscurantista da brividi.