Un giorno Giorgio Gaber disse una frase che si conquistò una certa fama, su un uomo che un tempo era un punto di riferimento per tutti noi. Disse: «Io non temo Berlusconi in sé. Temo il Berlusconi in me».

Ebbene, con l’uscita del nuovo album di Bon Jovi, viene da chiedersi in che modo la star del New Jersey, per anni irrisa e snobbata da quelli che si dicevano veri appassionati di rock’n’roll, è diventata un punto di riferimento. E soprattutto, se nel 2015 è il caso, di fronte a una perdurante popolarità alla quale si è unita una strana, insospettabile credibilità, di farsi due domande.

Sul Bon Jovi in sé. E il Bon Jovi in noi.

1. Parte prima: il Bon Jovi in sé. Ovvero: Burning bridges

Il nuovo disco Burning bridges ottempera ad obblighi contrattuali, per “bruciare i ponti” con la Mercury, etichetta in cui Bon è nato e cresciuto. Dopo 32 anni e 12 album, secondo le spiegazioni raccolte da Billboard, si è sentito offeso dalla proposta economica dei partner storici. Perciò nel disco canta: «After 30 years of loyalty, they let you dig the grave». È arduo credere che John Francis Bongiovi Jr., uomo da 100 milioni di dischi venduti e attentissimo businessman anche in altri ambiti (tipo il cinema) sia davvero a un passo dalla tomba economica; sta di fatto che è arrabbiato. Avrà fatto un disco sperando che non venda, per dispetto? Questo no, però come spesso succede in questi casi, il disco è fatto con gli scarti. Alcune canzoni hanno dieci anni, rivela Bon: la cosa consente, nel caso di Saturday night gave me sunday morning, la presenza come coautore di Richie Sambora, storico chitarrista che ha di recente lasciato la band (ma in termini amichevoli, dice Bon).

Ma in fin dei conti, quando il leader del gruppo dice. «Uscirà un altro disco nel 2016. Questo è un disco per i fan», è come se stesse dicendo: «Piacerà solo a loro». Di fan comunque ne ha: è andato al n.1 in Germania, n.3 in Regno Unito, n.18 in Italia (ma ad agosto, da noi, la gente ignora le nuove uscite. Anche più di quelle vecchie).

In ogni caso Burning bridges si apre già con un brano anomalo, la lunga A teardrop to the sea, che cerca l’atmosfera – non proprio come il suo pezzo “atmosferico” per eccellenza (Wanted dead or alive, ovviamente) quel tanto che basta per spiazzare chi si aspetta di non essere spiazzato. Salvo poi correre a fornire il consueto prodotto, con la immediatamente successiva We don’t run, fatta con lo stampone di Livin’ on a prayer, utilizzato decine di volte da Super Bon per replicare senza vergogna la stessa formula che da decenni manda in solluchero i seguaci. In generale, l’album pullula di ballatone piene di lacrime rock, quindi le fan di una certa età saranno contente – ma alla fine, forse è il caso di prendere per buono il mezzo disconoscimento che fa da premessa alla pubblicazione, e non mettersi a recensire questo materiale. Per passare a recensire Super Bon in persona.

2. Parte seconda: il Bon Jovi in noi. Ovvero: You give rock a bad name

Nel marzo 1993 il singolo I will always love you di Whitney Houston (uscito l’anno prima), dopo aver venduto 16 milioni di copie abbandonò finalmente il n.1 in Usa. Bon Jovi lasciò passare un po’ di tempo, e nel 1994 per trainare la sua prima raccolta di successi pubblicò una ballatona in cui strillava: “And IIIIIII, will love you, ALWAYS”. Ecco il punto: Bon Jovi è il rock quando perde ogni parvenza di imbarazzo. È il rock spiegato al popolone, travestito da rock come a carnevale anche quando è pop (come in It’s my life, pezzo scritto da un autore specializzato in boyband). Ha il riff, ha la voce cartavetrosa, i corettoni, la giacca di pelle, e poi Ringaccio su Virgin Radio lo trasmette ogni mezzora ogni giorno, quindi dev’essere ROCK!

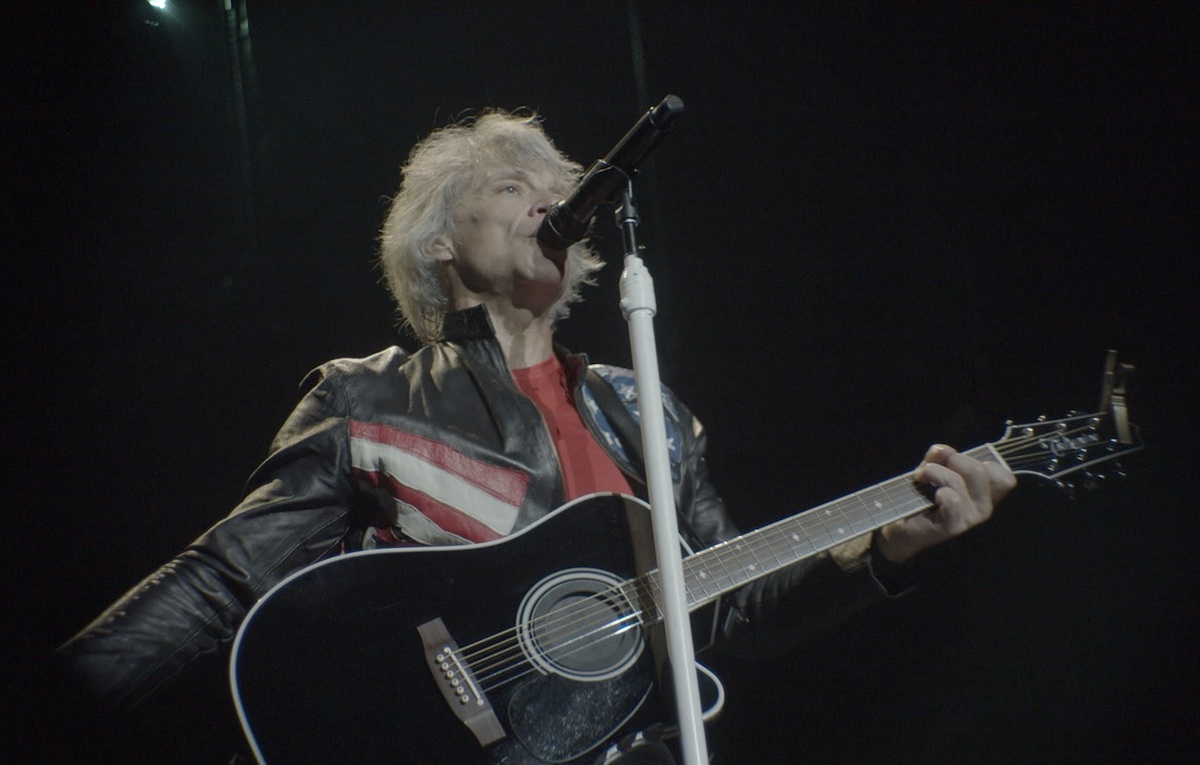

E in effetti lo è: privo di ogni pretesa artistica (tranne, in punta di piedi e timidissima, nel più che accettabile album New Jersey, del lontano 1988), fantasticamente ripetitivo, e da qualche anno forte anche dell’ironica approvazione della imperante cultura del LOL, l’ironia del web che tutto pervade, e permette di riciclare qualunque cosa, ragion per cui se è tamarro non può essere totalmente negativo, e perché perdersi in dettagli critici; e l’artificiosa enfasi epica che Super Bon mette in ogni canzone come marchio di fabbrica, in fin dei conti (LOL!) è il suo bello, è quello che lo distingue. E poi è lì da decenni, è praticamente un meme, e poi è inoffensivo, e poi i corettoni, e ti ricordi i suoi capelli negli anni 80, insomma mica si può stroncare Bon Jovi, DAI, cioè, seriamente.

Eppure, dopo anni in cui quello che chiamavamo rock ha perso molta della sua riconoscibilità, tra chitarrine fighette e depressioni “alternative”, nei suoi dischi quei caposaldi, pur diventati cliché, li ritrovi ancor oggi: i riff, i corettoni, gli assoli, la giacca di pelle, la voce cartavetrosa eccetera. E così, alla fine nel 2015, ti ritrovi Bon Jovi ancora lì (come tante altre cose). E alla fine lo canticchi pure, lo mandi giù come una Bad medicine, con le sue canzoni che somigliano sempre perfettamente a se stesse, accuratamente intrise di sospirati stereotipi ROCK. Proprio come dice nel suo unico pezzo veramente eccellente: It’s all the same, only the names will change.