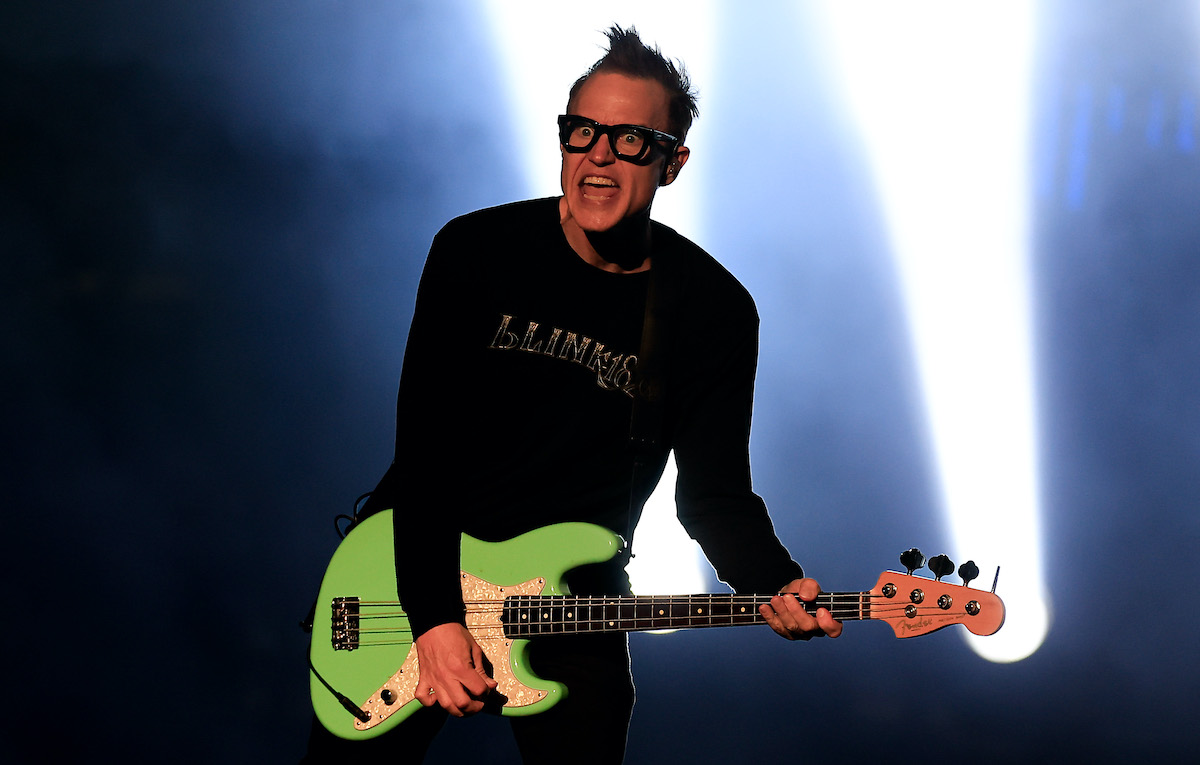

1999-2019: sono passati 20 anni – praticamente un secolo – dall’uscita di Enema of the State, un album che ha ridefinito i canoni del pop punk e trasformato i Blink-182 in rockstar. Janine Lindemulder, la pornostar sulla copertina di quel disco a suo modo epocale, è andata in pensione, ma loro – almeno il bassista Mark Hoppus e il batterista Travis Barker – sono ancora in piena attività ed è più che comprensibile che un membro fondatore della band – il chitarrista Tom DeLonge – nell’ascesa alle stelle si sia perso nello spazio a caccia di alieni.

Reclutato nel 2015 un peso massimo del punk rock come il leader degli Alkaline Trio Matt Skiba, ecco tornati Hoppus e Barker con il secondo capitolo della nuova era Blink-182: Nine, 15 canzoni che potrebbero piacere più ai figli dei loro fan che a chi è cresciuto guardando in tv i video di What’s My Age Again? e All The Small Things.

Gli intrecci vocali sono notevoli, degni della migliore tradizione del punk rock melodico, la batteria è sempre pirotecnica e ci sono almeno tre o quattro pezzi tirati più Blink di qualsiasi altra cosa registrata dai Blink negli ultimi anni: The First Time in apertura, Happy Days (che sa tanto di Adam’s Song), le telegrafiche Generational Divide con un rullante micidiale (se vi piacciono i Bad Religion più primitivi e i Rancid degli esordi, questa è la vostra tazza di tè) e Ranson che, una volta archiviato l’intro privo di chitarre, è trionfale tupa-tupa anni Novanta.

Il resto, però, è pop-rock contemporaneo, contaminato con hip-hop ed EDM, impregnato sì di spirito emo/Blink-182, ma affogato in una produzione troppo attenta a rispettare gli standard radiofonici di questo decennio: complice la sfilza di autori e produttori coinvolti in Nine (dal fedelissimo John Feldmann a professionisti che hanno lavorato con chiunque, da Bebe Rexha ai Chainsmokers passando per Shawn Mendes e Camila Cabello), ascoltando l’album vengono in mente Linkin Park, Twenty One Pilots, 5 Seconds of Summer e Imagine Dragons: il ritornello di Blame It On My Youth è, in questo senso, un caso eclatante, mentre I Really Wish I Hated You è uno dei pochi momenti davvero imbarazzanti del disco.

I Blink-182 sono ai ferri corti con la depressione e l’anagrafe, sotto il fuoco incrociato di figli che crescono, fan nostalgici ed esigenti, smartphone spara like e veri e propri fucili fumanti. Angels wings at the bus stop, halos left at the top of the bar, Heaven doesn’t want me now (un pezzo sui mass shooting, esperienza vissuta quasi in diretta da Barker) è uno dei versi più intensi di tutto l’album; con quel Hey kid, don’t quit your daydream yet, I know you feel locked out in the cold (l’attacco di Happy Days) Hoppus si rivolge soprattutto a se stesso, e On Some Emo Shit è il miglior titolo – attenzione: titolo, non canzone – del disco.

Fin dai tempi dei Transplants, Travis Barker ha sempre flirtato con generi musicali lontani dal punk rock, finendo per collaborare da protagonista con rapper, dj e pop-star (ultimi in ordine cronologico: Halsey e Yungblud); e già con Neighborhoods i Blink-182 parlavano di una svolta “progressive”, riscontrabile qui in pezzi come Black Rain e Run Away, quindi non sorprendono affatto le evoluzioni stilistiche di Nine, un disco sì ricco di spunti coinvolgenti, ma sovraccarico di inutili filtri applicati per risultare giovani a tutti i costi.

Se i Blink-182 avessero fatto tutto da soli, senza l’aiuto di produttori impacchetta-hit, Nine sarebbe stato forse molto più diretto e genuino. Che poi è quello che ci aspettiamo da tre, ok, due signori over 40 che hanno conquistato il mondo correndo nudi per strada.