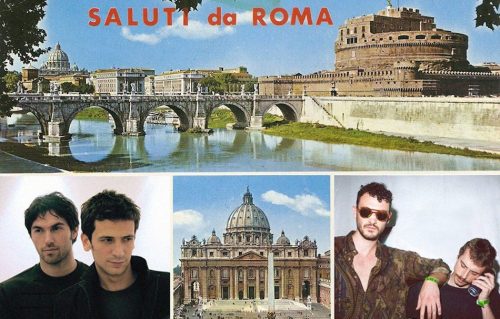

Che poi la primavera non arriva davvero senza la canzone giusta. Meno male che un mese fa due ragazzi di Roma se ne sono usciti con un pezzo come Noccioline (“Che stai a fa’? / Vai sempre al bar? / Noi siamo ancora qua“) ad anticipare il languido friccicore di aprile e un album che rischia di essere quello dell’anno. Già, Polaroid è un disco bello e importante, e non perché – come ho già letto su qualche blog – fa da trait d’union tra l’indie pop di Calcutta e l’hip hop di Ghali.

Ci sono molti motivi per queste cinque stellette, il primo è la scrittura: 10 canzoni che i due, un po’ troppo timidamente, definiscono solo delle polaroid, piccole istantanee di vita. Vorrei entrare nella cameretta di Carl Brave e Franco 126 per vedere se tra i loro libri ci sono pure le poesie di Raymond Carver (quelle di minimum fax che a un certo punto avete ricevuto doppie a Natale): così almeno avrebbe subito un movente il minimalismo lirico dei loro ritornelli, una novità di peso nella canzonetta pop. Ascolto quelli di Lucky Strike (“Stacco un’aletta dal pacchetto delle Lucky Strike / lei cicca dentro la lattina di una Coca Light / Non so che scrivere mando un messaggio con gli smile / metti domani tornerai, hai visto mai”) o Solo guai (“Tu come stai? / È un po’ che non ci sentiamo / Io solo guai meglio se non ne parliamo / Ti direi dai prendi un aereo e partiamo / Ma tanto ormai, tanto ormai”) e mi perdo nel loro reportage in rima dove, tra all you can eat, pozzanghere di vodka e venditori di rose, mi viene in mente il Walter Siti de Il contagio, ché ormai è evidente in queste polaroid il contagio tra alto e basso, centro e periferia.

Se Siti è uno scrittore pasoliniano, in qualche strano modo pasoliniani lo sono pure Carl Brave e Franco 126: c’è troppa cura e poesia del dettaglio quotidiano perché dietro, nascosto come le occhiaie nei selfie, non ci sia un giudizio, una morale come resistenza a quella noia invocata quasi in ogni pezzo del disco (“lei è di Roma però è della Lazio / annoiata sta giocando a Ruzzle”). Per essere un disco in rima – senza pusher o rapine e con la voglia di rivalsa affogata in fondo al Campari – Polaroid è lontanissimo dall’hip hop, ma è più politico di molti album rap, non fosse altro per quella malinconica sensazione di un “vuoto da riempire” che ti lascia addosso.

Complice di questo mood è sicuramente la curatissima produzione musicale: basi in quattro quarti blues e jazzy che partono dall’hip hop “intelligente” (giuro, all’epoca lo chiamavano così) anni ’90 di Digable Planets e Slum Village fino ad arrivare al post clubbing degli xx, passando per lo street pop inglese di Mike Skinner (Sempre in 2 è la nuova Dry Your Eyes). Poi ci sono un sacco di fiati che fanno venire in mente Lucio Dalla (gli sarebbero piaciuti, ’sti due) e un cantato che sembra l’evoluzione dopata del Samuele Bersani di Chicco e Spillo e del Tiziano Ferro più r’n’b. Per tornare al discorso iniziale (che è un gran disco ve l’ho detto), quello generazionale che tira in mezzo Calcutta e Ghali, non c’è nulla di cui stupirsi per il fatto che sia un ottimo periodo per la musica italiana. Escono molti dischi buoni, tutti – dal rap di Rkomi all’indie punk dei Gomma – con una comune sensibilità pop: l’identità, quella quantificabile nelle views su YouTube, ha vinto sul dogma dei generi, prevale la narrazione sullo stile, l’attitudine sulla forma, la firma sulla faccia.

Polaroid è un po’ la sintesi di una scena – inconsapevole e poco desiderosa di “essere scena” – che si è ritrovata quasi per caso in mano dei codici musicali e linguistici originali e accessibili, pronti da essere condivisi. Noccioline, appunto. La famosa “prova del tempo”, quella che tra qualche anno ci dovrebbe dire se Carl Brave x Franco 126 (o chiunque altro) abbiano o meno passato l’esame e siano diventati qualcosa di più di una semplice meteora, oggi sembra meno invocata e incombente. Non è che manchi una progettualità, anzi, soprattutto i più giovani sono ottimi manager di se stessi. Ma, per fortuna, sono manager che ancora non sanno cosa vogliono fare da grandi.