Era una donna di origini modestissime che ha fatto una fortuna; la metà di una coppia pionieristica capace di costruire un impero televisivo a tema evangelico; era una moglie e una madre, una devota discepola di Cristo e, ancora di più, una fervida credente nel potere di uno spettacolo di burattini per spargere il Verbo. Ma vi ricorderete di Tammy Faye Bakker solo se, su tutto, ricordate i suoi occhi. In particolare, le ciglia lunghe un chilometro che circondavano le sue iridi abbaglianti, e la pesante striscia di mascara nerissimo che colava a cascata sulle sue guance quando, immancabilmente, scoppiava in lacrime. È l’immagine indelebile di Tammy Faye, una donna che sorrideva spavalda davanti alla telecamera accanto a suo marito, Jim Bakker, mentre il suo trucco faceva la parte del ritratto di Dorian Gray, traducendo tutta la sua angoscia in rivoli scroscianti.

Questa immagine dei Bakker post-scandalo (no: scandali) è ciò che resta nei cassetti nella memoria collettiva, nella fattispecie in quelli dedicati agli “aneddoti anni ’80” in cui troviamo anche il cubo di Rubik e i jeans di Brooke Shields. The Eyes of Tammy Faye, il documentario del 2000 di Randy Barbato e Fenton Bailey, colmava un sacco di buchi a proposito della vita della signora Bakker e la eleggeva icona gay (o, quantomeno, camp). Ora, due decenni dopo, arriva la versione biopic di Michael Showalter, già regista di The Big Sick, che prende in prestito il titolo da quell’opera di non-fiction amplificando l’assurdità e l’ironia di questa vicenda. A cominciare dalla notevole dose di kitsch che ha accompagnato Jim e Tammy Faye nel corso della loro parabola, dal programma per ragazzi che andava in onda negli anni ’60 sul Christian Broadcasting Network di Pat Robertson, in Virginia, al PTL (Praise the Lord) Satellite Network, da loro fondato negli anni ’70. Tantissimi pantaloni e completi di poliestere! Pellicce sontuose! Moquette ovunque! Un. Sacco. Di. Capelli!

Passerete tutta la visione di Gli occhi di Tammy Faye (così in italiano, ndt) a urlare «Ommioddio!» davanti a vestiti e décor: se non altro, è un film che in questo senso procura un certo imbarazzo. Tutto ciò è anche un’ottima distrazione rispetto al solito arco narrativo “da grandi successi a grandi fallimenti” che, inevitabilmente, travolge i due protagonisti. C’è la giovane Tammy che parla senza capire niente durante un ritiro religioso, sotto gli occhi straniti della devotissima madre (Cherry Jones). C’è la Tammy (Jessica Chastain) in età universitaria soggiogata dal suo compagno di studi carismatico e anticonformista, Jim (Andrew Garfield), che predica “vita eterna, eterno amore ed eterna ricchezza”. (Un concetto che, per loro, è un afrodisiaco: sesso e salvezza vanno a braccetto.) C’è Tammy che cerca di trovare un posto in un tavolo di soli maschi dove Jerry Falwell (Vincent D’Onofrio) tiene banco dopo che The 700 Club ha fatto di Jim una star. Ci sono Jim e Tammy Faye che si godono i frutti delle loro fatiche ecclesiastiche, o alle prese con i loro scandali sessuali – sì, anche lei ne ha uno – e le confessioni, in lacrime, a favore di telecamera sul loro essere perseguitati… e se, già che ci siete, volete fare una donazione, Gesù vi ringrazia.

È tutto molto prevedibile, fino a quando, sui titoli di coda, non vediamo come sono andate davvero a finire le vite di questi due personaggi, con un senso di redenzione, insieme nauseante e delirante, per la nostra eroina. Certe sequenze sono notevoli – l’intervista di Tammy Faye a Steven Pieters, il predicatore gay affetto da AIDS, sulla sua rete fondamentalista fa ancora più effetto per il modo molto trasparente in cui il film mette in scena la conversazione, ma solo finché non si palesa la sua frecciatina verso i “peccatori” a cui viene offerta una piattaforma – mentre interi pezzi di film finiscono nel dimenticatoio ben prima dell’alleluia finale. Tutti i riferimenti al fatto che la Religious Media Inc. abbia contribuito a rafforzare e a dare potere al Diritto Cristiano sono persi per strada; l’ipocrisia dietro alla truffa ai danni di migliaia di persone con la scusa di “salvare” le loro anime fa quasi tenerezza, se confrontata con quello a cui il Republican Death Cult Party ci ha sottoposti negli ultimi cinque anni. Ogni performance è “carina”: ogni performance tranne una, il che è la ragione principale per vedere il film.

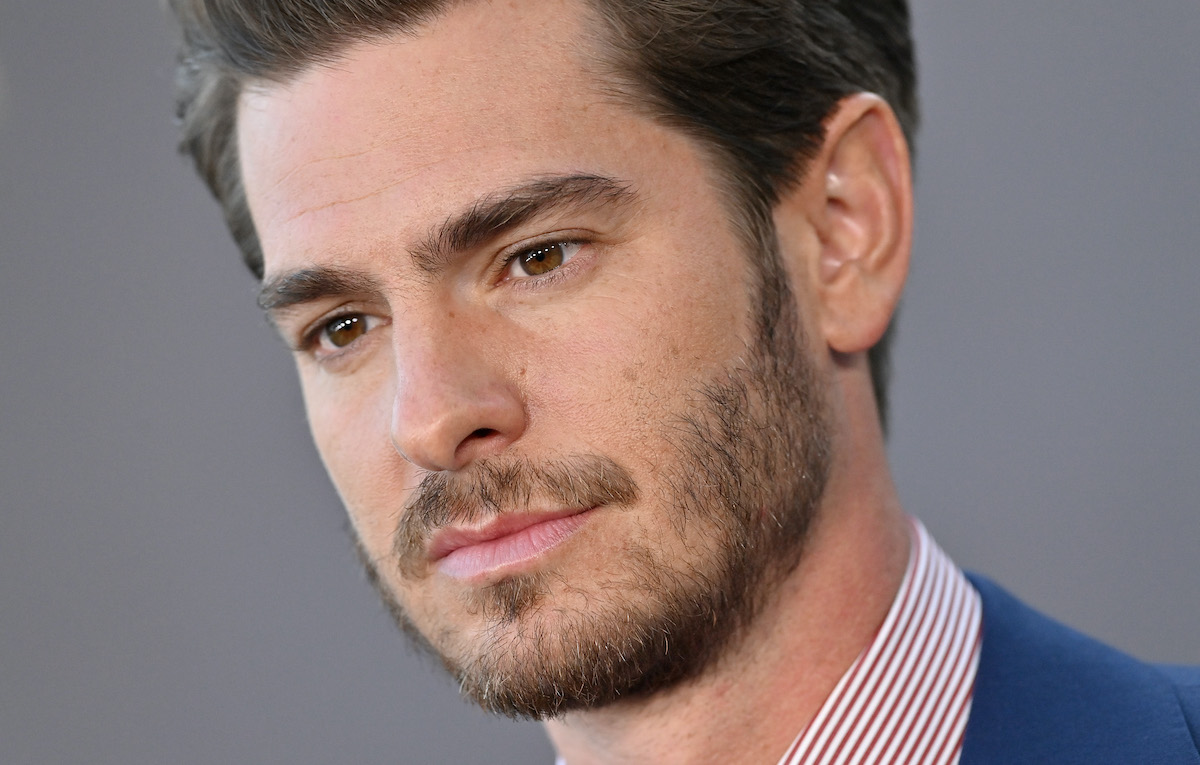

Andrew Garfield e Jessica Chastain alias Jim e Tammy Faye Bakker. Foto: The Walt Disney Company Italia

Jessica Chastain non è solo l’elemento migliore di Gli occhi di Tammy Faye: è l’unico motivo valido per vedere questo biopic senza troppi guizzi. È inevitabile, anche se un po’ pessimista, pensare che questo film esista solo per dare all’attrice già più volte candidata all’Oscar la possibilità di vincerla, quella statuetta: tutto quel make-up prostetico e quei pianti a dirotto sembrano piazzati lì per essere tramutati in oro. Ma Chastain non è una che fa le cose a caso. Anche davanti a una sceneggiatura piena di cliché, fa di tutto per consegnare un’interpretazione di Tammy Faye che faccia riconsiderare certe opinioni sul suo conto.

Il film chiaramente vuole umanizzare una figura finora considerata ridicola, ma non ha la visione o i mezzi per farlo fino in fondo. Chastain insiste nonostante tutto, costringendo gli spettatori a riconoscere che, oltre alla voce garrula e al trucco caricaturale, Tammy Faye è stata una donna che meritava non solo pietà o disprezzo, ma empatia. Il fatto è che – sepolta da strati e strati di latex e nascosta da vezzi che sembrerebbero una parodia, se non fossero chiaramente riconoscibili come “tammyfaye-ismi” – Chastain deve fare affidamento soprattutto sui suoi occhi, per cavare tutto questo al di là delle ironie sul personaggio. È una performance che spesso vi farà dire: “Oh, cazzo!”. Il resto del film? Può andarsene tranquillamente all’inferno.