Ci sono romanzi sperimentali. Ci sono romanzi scombinati. Ci sono romanzi sperimentali scombinati. E c’è il primo romanzo di Morrissey che li batte quasi tutti, almeno quelli pubblicati. List of the Lost – lista dei morti, per via del fatto che 7 personaggi su 11 scompaiono uno dopo l’altro nel corso di una trama esile, ultrapulp e spesso oscura – confina con l’imbarazzo adolescenziale degli scartafacci tenuti nel cassetto (nel computer). Di più: accanto alla sequela di sberleffi che il romanzo si è immediatamente attirato dai recensori inglesi, un moto di indignazione e lesa letteratura è venuto dal sospetto che neppure un editor alla Penguin avesse potuto/voluto mettere le mani su queste 128 pagine appena, gonfie di parole fino all’inverosimile.

Recensori che, da quel che si è letto, sono stati quasi tutti fan di Morrissey in gioventù. E altro non hanno potuto fare che testimoniare moderato sgomento per lo stato psicologico in cui versa il proprio ex idolo, non da oggi. Tuttavia certi primati non vanno sottovalutati: in tempi di scuole di scrittura, editor stregoni, social manager, di mille romanzetti infiocchettati dei giovani scrittori nati vecchi, la vecchia checca vegana Morrissey può spendere il bonus di scrivere il cavolo che gli passa per la testa essendoselo onestamente guadagnato con la sua autobiografia bestseller dell’anno scorso.

Colpa (o merito) della crisi dell’editoria. Della geniale idea di contendersi a suon di milioni firme di stagionati rocker (Patti Smith, Keith Richards…). L’Autobiografia di Morrissey, poi, fu un caso nel caso. La stampò Penguin Classic accanto a Omero e Montaigne. La casa editrice accettò di trattare un marchio onusto di gloria e design da urlo come fosse una Fred Perry d’annata; lasciò al posto suo, in fondo a tutto, un curioso pseudonimo nell’indicazione del copyright, che ritorna anche qui: whores in retirement (puttane in pensione). A sberleffi, pari sono.

La faccio lunga non soltanto perché la trama di List of the Lost si racconta in fretta (ci arriviamo), e per tirarla fuori c’è da farsi largo tra un periodare totalmente fuori corso, e fuori giri: mezza tonnellata di aggettivi, rime interne e canzonette intere, tirate del narratore a cazzo di cane, scene di sesso poco meno che comiche eccetera. Ma perché ho il sospetto che questo romanzo fallimentare faccia giustizia di un equivoco che ci accompagnò nella dabbenaggine dei nostri anni ’80, quando consideravamo “letterario” un certo rock indipendente inglese, e in testa a tutti gli Smiths (bisognerebbe rileggersi quel che incolpevolmente ne scriveva all’epoca Pier Vittorio Tondelli, per esempio). E soltanto per vile midcult giovanilista non osavamo sostenere il contrario: lo scompiglio e lo sberleffo che il rock sapeva portare nel campo del “letterario”, inteso come pratica, industria, bon ton, vecchie zie. Fino alla sua distruzione, ormai all’orizzonte ma per tutt’altri motivi, come si vede.

1975: Ezra, Harri, Nails, Justy, un quartetto di staffettisti di un college di Boston si allena per partecipare alla gara che li lancerà probabilmente nell’olimpo dell’atletica americana. A Morrissey dell’atletica americana non frega nulla. Interessa l’idea che il corpore sano di questi giovani bianchi manzi americani di sessualità prorompente e ambigua si incagli nella mens perversa, nel lato oscuro della Storia. Il quale lato oscuro ha le fattezze di un vagabondo incontrato durante un allenamento nel bosco, ucciso per accidente dal pugno di uno dei quattro, che – occultato il cadavere – dovranno scontare la maledizione.

Moriranno di conseguenza, come i piccoli indiani della filastrocca. Harri ucciso da un’overdose per lenire il dolore della morte improvvisa della madre; Justy e Nails presi a bottigliate di champagne dal preside pedofilo del college, Isaacs, responsabile vent’anni prima della morte di un bambino, che i due avrebbero voluto sommariamente vendicare; Ezra (Pound, di cognome!), che ha scoperto il cadaverino in una discarica, sarà travolto a un incrocio in macchina con la sua fidanzata femminista Eliza. Il preside Isaacs, intanto, va a godersi la vecchiaia a Losanna. In Maserati.

“Neppure Edgar Allan Poe sarebbe stato capace di concepire roba come questa”, dirà a un certo punto la voce del narratore Morrissey. Ma sempre e soltanto per puro svacco camp. Neppure la modesta abilità di tracciare una qualche differenza tra personaggi che qui invece, inevitabilmente, parlano con la stessa voce. La sua. List of the Lost è, certo, uno zoppicante omaggio a vecchi miti e riti: Dickens e Wilde, lo stile delle soap opera, il realismo inglese del dopoguerra, il mito pasolinano della working class, l’invettiva di classe contro i reali e i Lord inglesi. È Morrissey, prendere o lasciare. Ed è una caleidoscopica metafora del grande trauma degli anni ’80: Ronald Reagan, Margaret Thatcher, la tv spazzatura, il backlash neoliberista, la distruzione di “tutti gli eccitanti cambiamenti che avevano rifatto nuova l’America”, e di converso “il terrore instillato in tutti gli abitanti del Paese”. Ci sono tutti i nomi, gli argomenti, i discorsi del caso.

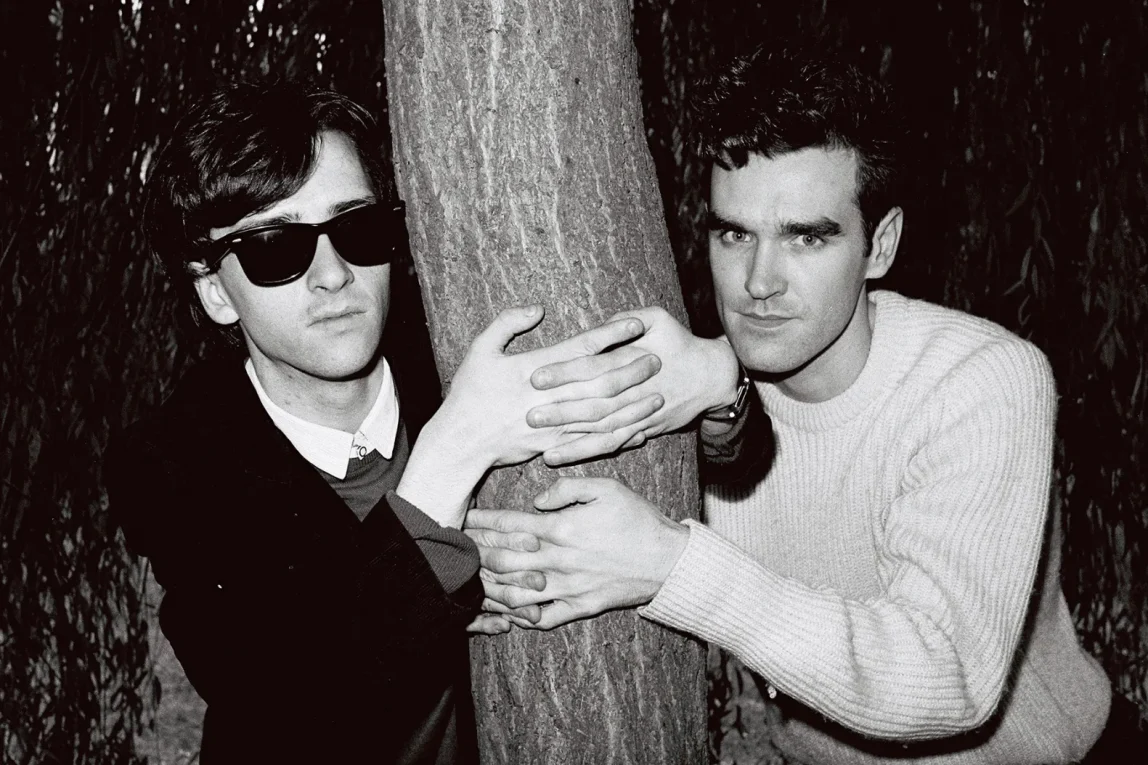

Questo trauma (mai passato veramente, giusto?) è l’unico vero soggetto di tutte le grandi canzoni “miserabiliste” degli Smiths. A cominciare da Suffer Little Children, sui terrificanti Moors Murderers – gli assassini della brughiera – una coppia di serial killer di ragazzini a Manchester nei primi anni ’60. Come non riconoscere nel preside Isaacs in Maserati qualcosa del gentile e sinistro charming man della canzone omonima, coi ragazzi sui sedili di pelle della sua auto di lusso? E dietro l’insistenza sui corpi da atleti, le foto di Joe Dallessandro, James Dean, Alain Delon, degli anonimi modelli nudi sulle copertine dei vecchi dischi della band.

Soprattutto, List of the Lost non è il romanzo di un aspirante scrittore. Tondelli non avrebbe mai e poi mai voluto Morrissey nei suoi “Under 25”. Come prova di un lontano idolo, sopravvissuto e a un passo dalla pensione, è un disastro. Morrissey è una rockstar la cui esistenza (la sua voce, la sua biografia) resta in eterno certificata dalle sue canzoni, nient’altro. Troppo impegnato a esistere, per mettersi davvero a raccontare un’altra storia che non sia la sua. E grandioso a distruggerla, nel caso.