Non dovremmo chiedere a Facebook di risolvere i suoi problemi. Dovremmo essere noi a risolvere “il problema Facebook”. Perché è decisamente una grande sfiga collettiva il fatto che la più stupida supercorporation di tutti i tempi – un improvvisato sito di incontri, divenuto il caveu internazionale della diffusione di video di gattini, divenuto il megacattivo che sorveglia il mondo di orwelliana memoria – abbia trascinato tutti noi sull’orlo del baratro del moderno capitalismo tecnologico.

Abbiamo raggiunto quel momento della Storia in cui alcune società private sono diventate più potenti di nazioni industrializzate, e hanno rimpiazzato i governi come legislatori e supervisori. Ma queste società sono capaci di fare ancora più danni di un governo, e questo ci conduce nel bel mezzo di un paradosso. I russi definiscono questa situazione sobaka na sene, un cane nel fienile. Dormendo nella mangiatoia, il cane non mangerà il fieno. Ma allo stesso tempo non lascerà che tu lo mangi. Dobbiamo cacciare il cane da quel fienile.

Nell’ultimo anno e mezzo Facebook è stato ubiquo da un punto di vista comunicativo. Con risvolti negativi, per la prima volta da quando esiste. Il social network che crea allegramente dipendenza con la sua grafica infantile e amichevole, definito da un columnist “il posto in cui vai per vedere chi ha sposato Jill la cheerleader”, si è trovato al centro di una controversia internazionale deflagrante. Una recente cover di Wired Usa è tipica del trattamento che i media riservano all’argomento. Legioni di attuali e passati dipendenti dell’azienda hanno riferito della cultura tossica di Facebook. La società è accusata di avere avuto reazioni esagerate verso le critiche in passato, e di aver spinto troppo in là la sua infelice ricerca di un bilanciamento, accompagnando inavvertitamente l’ascesa di Donald Trump alla Casa Bianca. Ora Facebook è stata sconvolta dall’affaire Cambridge Analytica: la società di proprietà della famiglia Mercer, primo sponsor della campagna elettorale di Trump, tra le altre accuse avrebbe usato informazioni personali su milioni di utenti per indirizzare pubblicità a favore dell’attuale presidente americano. La storia ha creato il panico nel pianeta, come se manipolare informazioni riservate non fosse la routine, per Facebook.

Ogni app esterna che si appoggia al sito, non solo quelle degli ultraconservatori americani, potrebbe operare lo stesso giochetto di drenaggio dati. Come l’ex advisor di Facebook Dipayan Ghosh ha detto, “il problema va ben al di là: è una questione di trasparenza del mercato”. Il mondo denuncia il social network per aver interferito con la democrazia, e al contempo gli chiede di interferire più responsabilmente in futuro. Dai senatori ai giornalisti, la soluzione del problema fake news e dell’intervento straniero nelle elezioni nazionali è stato semplificato in maniera assurda: dobbiamo riparare Facebook.

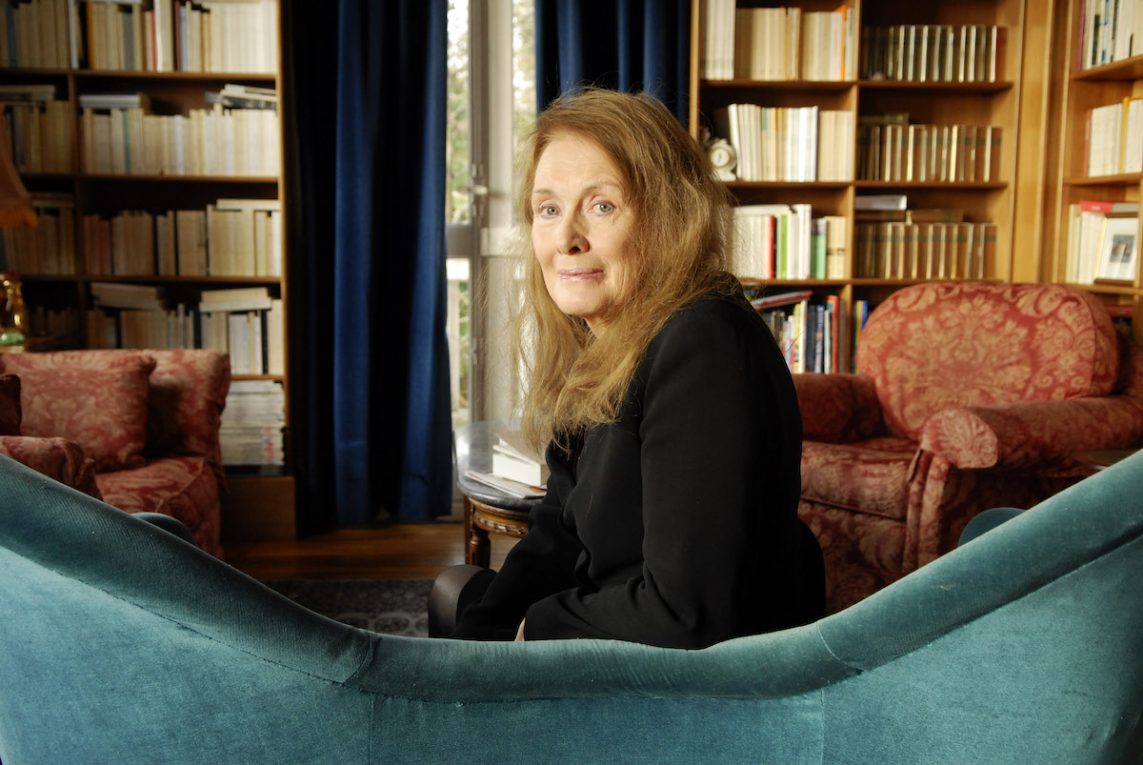

Foto The Photo Access / Alamy / IPA

Tutta questa pressione esterna ha avuto conseguenze all’interno dell’azienda. Dopo anni di resistenza Mark Zuckerberg, CEO super accentratore di Facebook, ha accettato la sfida di riformare un qualcosa che non conosce affatto: il sistema mediatico. Infaustamente, ha promesso di passare il suo 2018 a lavorare su queste tematiche. Non più tardi del novembre 2016, Zuckerberg ha attaccato la gente che “insiste affinché noi ci definiamo media company”. Dopo si è fatto beffe dell’idea che la sua azienda abbia giocato un ruolo significativo nelle elezioni, e ha rifiutato di discutere la possibilità che Facebook debba invertire il declino della qualità delle notizie in circolazione. All’inizio di quest’anno Facebook ha avviato un evidente cambio di rotta. Senza più negare il proprio enorme ruolo mediatico, l’azienda ha annunciato un’iniziativa per creare un sistema affidabile per misurare le news e un’altra per aumentare la quantità di contenuti provenienti da amici e parenti, in contrapposizione a quelli di estranei cattivi (e magari stanieri). L’obiettivo, ha detto il capo del Facebook News Feed Adam Mosseri, era di «assicurarsi che alla gente arrivassero informazioni meno generiche e di maggiore qualità».

La decisione di Facebook di accettare le proprie “responsabilità” nel sistema mediatico, sebbene con il suo approccio rudimentale e fintamente ingenuo, ha implicazioni strabilianti per gli Stati Uniti, un Paese che ha funzionato senza un regolatore dei media per quasi tutta la sua Storia. Facebook è allo stesso tempo la causa e la soluzione della “malattia” dell’informazione globale, motivo per cui il meccanismo su cui si regge la nostra democrazia per prevenire questi problemi – la stampa libera – è stato fortemente debilitato nel tempo. Il sistema mediatico americano è stato distrutto ben prima del 2016. Per chi è del settore, la cosa più irritante è il modo in cui è avvenuto. Facebook ci ha mangiati vivi. Piattaforme come quella di Zuck hanno spezzato la schiena ai giornalisti, prima vivisezionando il nostro network della distribuzione, poi usando il loro ipertecnologico sistema di estrazione dei dati per creare pubblicità iper-personalizzate, con cui i media “onesti” non possono competere. Questa catastrofe mediatica ha lasciato a Facebook un potere che non voleva, né ha capito. È stato un insano incidente. Facebook non hai mai cercato di diventare l’editor-in-chief dell’universo, né la free press del mondo. Ma è successo. E noi dobbiamo affrontare un problema peggiore che le elezioni di Trump o la cyber-incursione russa: un mondo in cui il panorama informativo di miliardi di persone è controllato quasi interamente da un paio di sistemi di spionaggio privati, Google e Facebook. Il social network è il mostro finale di un conflitto durato decadi tra Internet e il giornalismo. Tante persone intelligenti si aspettavano il lieto fine. Così non è stato. I creatori della Rete hanno venduto la loro invenzione come profondamente democratica, invece ci ritroviamo a un livello di concentrazione dell’informazione grazie a cui 1984 di Orwell sembra distante un paio di clic.

Può sembrare ovvio ma, siccome Facebook stesso non pare aver afferrato la questione fino in fondo, ecco un breve memo: la partita dei media è sempre stata anzitutto attorno alla distribuzione. Prima i consumatori di news avevano una relazione diretta e non subalterna nei confronti delle testate. «Un tempo la gente si dava un’identità leggendo i giornali locali», dice Jim Moroney, ex editore del Dallas Morning News. I quotidiani hanno sviluppato queste relazioni per anni, attraverso il faticoso lavoro della costruzione e distribuzione delle notizie. «Il tuo maggior punto di forza come media tradizionale stava nel sistema di distribuzione, dalla stampa ai camion, fino agli strilloni», aggiunge David Chaverne, direttore della News Media Alliance. La fisicità del sistema di distribuzione dava credibilità a news e pubblicità. Allo stesso tempo il costo e le difficoltà a tenere in piedi questi sistemi facevano sì che in pochi potessero permettersi di entrare nel business, e i giornali guadagnavano dal sistema che loro stessi avevano eretto, grazie ad annunci di lavoro e immobiliari. Anche perché, spesso, non avevano concorrenti in città. Il modello permetteva ai giornali di scollegarsi dal controllo statale.

Lo stesso non è avvenuto per radio e tv. «Sono business della scarsità», dice Moroney. «C’erano tot licenze e quindi tot stazioni. E solo tot secondi da vendere come spot. Ma, se eri bravo a gestire le risorse, potevi fare un sacco di soldi». Eppure, fin dal 1920, c’è stata un’esplosione di nuove stazioni radio. Per questo l’allora segretario al Commercio, Herbert Hoover, cercò di equilibrare la “scarsità dello spettro” con le necessità di una società democratica. Ne derivarono leggi fondamentali come il Radio Act del 1927 e il Communication Act del 1934. Naturalmente, il governo federale riuscì a mettere in piedi un sistema brutale di apartheid razziale e politico, marginalizzando anti-capitalisti e pacifisti. Ma l’idea che dovesse esistere un sistema mediatico incentrato sull’interesse pubblico fu il punto di partenza. A ogni passo avanti delle tecnologie, i legislatori hanno cercato il modo di equilibrare il diritto dei cittadini all’informazione e il potenziale delle nuove invenzioni. Poi è arrivato Internet.

Le corporation sono diventate persino più potenti dei governi. Capaci di danni ancora maggiori

Per molti motivi, l’affaire Facebook è una bufala. Non si tratta tanto del rapporto con i russi, l’ascesa di Trump o la stessa Cambridge Analytica, quanto di abbozzare una presa di coscienza fuori tempo massimo. Gli americani, che per decenni si sono aggrappati al rassicurante mito della missione di libertà di Internet stanno iniziando a porsi importanti domande sullo straordinario sistema di sorveglianza messo in piedi dal Pentagono, che loro hanno entusiasticamente fatto entrare nelle loro case e nei portafogli. La vulgata vuole Internet come un’invenzione creata per usi militari, sbocciata inaspettatamente in uno strumento di democrazia. «Internet era visto come una forza del bene, a supporto dell’inclusione», dice Lawrence Landweber, membro dell’Internet Hall of Fame ed ex presidente della Internet Society. «Una visione condivisa dal mondo industriale e dai leader politici. Nel 2000 il motto di Google era “Non essere cattivo”».

Non che ci siano tutte queste storie edificanti su Internet, nato come progetto di difesa negli anni ’60. Alcuni critici, come Yasha Levine, sostengono che uno degli obiettivi della “prima” Rete era tenere d’occhio i movimenti di resistenza e contestazione. Non a caso giganti come Facebook, Google e Amazon hanno firmato contratti con servizi di sicurezza e militari. In ogni caso, non sembra che si sia ragionato abbastanza sul possibile impatto della Rete sul sistema mediatico.

Questo ci riporta a Facebook, che nel frattempo pare essersi fatto un’idea almeno vaga di come funziona il business dell’informazione, come dimostra la sua insistenza sul fatto di non essere una media company. Wired ha pubblicato un quiz satirico per i dirigenti di Facebook dal titolo “Come stabilire se sei una media company”. Una domanda recita “Sei la principale fonte di informazioni del Paese?”. La risposta ovviamente è sì. Uno stupefacente 45% degli americani si informa da una sola fonte. Aggiungi Google, e la percentuale sale al 70%. I due brand hanno accumulato l’89% delle inserzioni digitali erogate lo scorso anno, incrementando il proprio monopolio. L’incapacità di Facebook su questo fronte rende ancora più bizzarra la facilità con cui ha preso il controllo della stampa. L’intera storia dell’azienda è assurda, pure per gli standard della Silicon Valley, a partire dal fatto che l’azienda intende se stessa come un movimento, e non come una gigantesca macchina succhiasoldi.

Così Zuckerberg descriveva Facebook in occasione dell’offerta pubblica iniziale di azioni sul mercato nel 2012: “Facebook non è stato creato come azienda, ma per portare a compimento una missione sociale: rendere il mondo più accogliente e connesso”. “Il grande mito di Facebook”, dice l’ex manager “disertore” Antonio García Martínez, “è che a Zuck non fotta un cazzo dei soldi”. L’autore dell’assurdo memoir Chaos Monkeys dice che “Facebook assomiglia a un culto messianico”. Ciò che rode a García Martínez, che descrive Facebook come una sorta di Scientology senza Tom Cruise e invasioni spaziali, è la totale mancanza di autocoscienza del gruppo rispetto alle proprie ambizioni. “Il tuo valore nella società dipende da dove ti siedi rispetto a Zuckerberg”, racconta. Alla religione Facebook non manca una creazione mitica, per cui Zuckerberg è visto come il dio supremo, che crea il mondo in meno di sette giorni di trascendenza nerd.

Mark Zuckerberg al Senato USA, foto Sipa USA / IPA

Da allora Zuck ha portato la sua creatura a dimensioni leggendarie. Con l’aiuto dei fenomeni della Silicon Valley come “Mister Napster” Sean Parker e gli investimenti del fondatore di PayPal Peter Thiel, icona libertaria divenuto sostenitore di Trump. Facebook è passato da 100 milioni di user nel 2008 ai 2.1 miliardi di oggi, divenendo la principale piazza del pianeta.

E poi i guadagni: 40.7 miliardi di dollari solo nel 2017. Allucinante. Facebook ha vissuto il suo boom pazzesco senza mai una flessione, perché è stato pensato per essere inclusivo. È pieno di funzioni come Mi piace, che allietano la tua esperienza di navigazione con micro-approvazioni neuronali. “Una piccola botta di dopamina”, come ha detto Parker. Arrivano quando ricevi Like a una foto in cui alzi il pollice davanti alla terza forma di formaggio più grande al mondo, oppure facendo il saluto vulcaniano alla Star Trek. “È un loop di validazione sociale”, spiega Parker. “Esattamente quello che interessa un hacker come me: lo sfruttamento di una vulnerabilità psicologica umana”. Echeggia ciò che diceva García Martínez: “Internamente Facebook non è una media company. Internamente è una hacker company”. Usare le lenti di un hacker aiuta a capire. La dipendenza dai contenuti gratis è un aspetto. Un altro è il suo continuo dirottamento di tasse altrove, tramite l’apertura di quartieri generali in paradisi fiscali come l’Irlanda. La compagnia, come molti giganti tecnologici moderni, non paga quasi mai le tasse nei Paesi in cui è più popolare. Facebok, fedele al “muoversi veloce e rompere gli schemi” tipico dell’ethos libertario, nel 2014 ha fornito al fisco britannico appena 4.327 sterline. I Thiel e gli Zuckerberg rappresentano una nuova generazione di CEO che, come i multimiliardari eroi dei fumetti, potrebbero salvare il mondo da soli – se solo il governo si levasse dal cazzo. Le regole, tasse o paywall, sono per sfigati: premiamo solo chi può farcela. Per questo Zuckerberg sul suo profilo nei giorni di thefacebook.com si descriveva come “nemico dello Stato”. Nel suo libro García Martínez narra una scena in cui un compagno di college, Chris Putnam, sviluppa un virus per cui il tuo profilo Facebook diventa come MySpace, e cancella tutti i contenuti degli utenti. Invece di ordire azioni legali, Facebook lo assume. “L’etica hacker vince su tutto”.

È un errore pensare che Facebook venda i dati dei propri utenti. Vende la sua abilità hacker nell’ottenere e analizzare le informazioni personali. Tiene d’occhio tutto: chi ha un anniversario imminente o una relazione a distanza, chi usa carte di credito, ama il baseball o osserva il Ramadan. Ora ci siamo accorti di quanti nostri dati possegga, perché l’invasività delle pubblicità personalizzate è estrema. Ma monetizzare i dati era nel business model di Facebook sin dal primo giorno. «Abbiamo sempre usato i dati», dice Mosseri, alla guida del News Feed. «Lo facevamo per migliorare la user experience». Minimizza il ruolo dei dati per la vendita di pubblicità, un argomento tipico di chi difende Facebook. Non diversamente da alcuni media tradizionali, i cui capi trattano i propri venditori come forme di vita inferiori e rifiutano di ammettere la loro influenza sulle decisioni editoriali, Facebook, sin dagli esordi, ha una relazione schizofrenica e di imbarazzo verso il proprio reparto vendite. Zuckerberg all’inizio non prevedeva le pubblicità, e quando parlava del tema diceva solo che forse in futuro avrebbe potuto introdurle per ragioni di utilità, “per coprire i costi del sistema”. Qualche cent qua e là, mica 40 miliardi di dollari. Facebook ha stabilito uno schema secondo cui i partner esterni sviluppano la potente tecnologia acchiappasoldi, mentre Zuckerberg, con il suo apparato messianico, si concentrava sull’espansione di una nuvola flatulente di auto-incensamento. Con il tempo l’azienda ha sottolineato sempre di più la “missione sociale”, mentre aumentava la sua presenza monopolistica sul mercato.

Mark Zuckerberg, co-founder, Chairman e CEO di Facebook. Foto di Kristoffer Tripplaar.

Uno dei primi problemi da affrontare fu che, presto, la gente che era solita postare le foto dei figli vincitori al torneo di calcio era svanita. Senza contenuti di maggior peso, Facebook era quello che un beffardo giornalista aveva definito un sito stupido, un AOL per adulti”. La rivoluzione è avvenuta con l’introduzione del News Feed nel settembre 2006, pensato per andare a braccetto con la malsana atmosfera da “scuole superiori forever” del portale, più che come la fonte di notizie che è attualmente. “Il News Feed sottolineava cosa succedeva nella nostra cerchia ristretta di amici”, ha spiegato Ruchi Sanghvi, prima ingegnere donna assunta da Facebook. “Così potevi sapere quando Mark metteva Mi piace a Britney Spears, o quando quello per cui avevi una cotta tornava single”. Questo cambiamento epocale ha condotto fino al Grande Disastro Mediatico del 2016.

Sebbene sembrasse frivolo, il News Feed di Facebook si è fatto beffe delle reti all news, con il loro loop infinito di notizie del giorno. Il social offre ai suoi utenti oltre mille storie ogni 24 ore. Si calcola che, in media, ciascuno ne guardi circa 200 al giorno. La cultura hacker emerge nuovamente, perché i contenuti su cui si basa il feed sono presi gratuitamente in giro per la Rete. «Ogni volta che uno dice “L’ho letto su Facebook”, è un colpo per un media brand», spiega Chavern.

È una questione profonda, che racconta come i processi decisionali dei consumatori di notizie oggi siano stati distorti. Una volta uno doveva decidere se optare per un quotidiano o un altro. Ora sono le news che giungono a te, come parte di un’esperienza di intrattenimento artificiale, che distorce a suo piacimento le aspettative del consumatore. “L’ho letto su Facebook” significa “l’ho letto durante una sessione di masturbazione intellettuale altamente individualizzata”. Le news sono divenute qualcosa che ha senso solo se si prestano alla missione 24/7 che Facebook ha assunto. Al contempo hanno smesso di essere pensate per essere digerite, per buone o cattive che fossero, da un gruppo di persone, come le famiglie facevano un tempo col polpettone serale. Ancora più problematica è la combinazione tra l’analisi dei dati fatta dall’algoritmo e i contenuti informativi gratuiti, che accelera il flusso di notizie spazzatura da tempo responsabile di avvelenare il sistema mediatico. Emittenti come Fox hanno affossato i media “mangia verdure” – notizie o inchieste che richiedono uno sforzo mentale per essere capite o che provano a mettere in discussione il credo di ciascuno. C’è stato un tempo in cui simili animali infestanti si vergognavano di uscire così allo scoperto. I vecchi narrano storie, probabilmente apocrife, secondo cui un tempo i responsabili della pubblicità non erano nemmeno ammessi nella stessa stanza dello staff editoriale. Dagli anni ’80 e ’90 i media hanno capito che il pubblico è molto più interessato a seguire panda partorire e reporter d’assalto resistere agli uragani, piuttosto che notizie. L’innovazione portata da canali come Fox è stata quella di vendere xenofobia e razzismo, a fianco di cazzate sensazionalistiche. Ma nemmeno Fox può competere con giganti come Facebook, quando si tratta di diffondere notizie pensate apposta per la versione pigra, mediocre e poco intellettuale di ciascuno di noi. Il social network sa tutto della tua personalità, cosa ti potrebbe piacere e cosa ti farà incazzare, molto meglio di ogni tv, radio o giornale.

Lo scrittore Ben Scott sostiene che il potere delle piattaforme online di associare la gente alla spazzatura è senza precedenti. «Ora il mondo è fatto solo di “notizie-zucchero”, non più di “notizie-verdura”. E solo il tuo media brand di riferimento ti darà lo zucchero che vuoi: gli altri nemmeno esistono».

Altro che troll. Le fake news non sono una falla nel sistema. Sono “Il” sistema

Ofir Turel, professore della California State University-Fullerton, ha detto che Facebook ha molte caratteristiche in comune con le dipendenze: facilità d’uso, ricompense variabili e stati d’ansia quando ne devi fare a meno. Stima che dal 5 al 10 per cento della popolazione abbia motivi per sentirsi a rischio di una simile dipendenza. Gli utilizzatori cronici passano ore a fissare lo schermo con sguardo imballato, in cambio delle gioie effimere di un Like o della lettura di un articolo che conferma ciò che già credevi. Gli orizzonti della mente sono parecchio ristretti. Uno studio della PNAS conclude che “gli utenti di Facebook preferiscono avere a che fare con un numero limitato di fonti”. Inoltre ipotizzano che “il maggior motivo della disinformazione sia la polarizzazione degli utenti sulle rispettive narrazioni, più che la mancanza di fact-checking”. Traduzione: avere la mente pigra e chiudersi nel proprio recinto mentale porta alla disinformazione, prima ancora che arrivino le notizie false.

Il News Feed è una parte fondamentale del sistema di ricompense creato per fare tornare la gente su Facebook. «Non gli interessa informarti», spiega Turel. «Voglio solo che tu rimanga sul sito». Peter Eckersley, dirigente della Electronic Frontier Foundation, usa parole ancora più crude. «Il feed è pensato per fare trovare alle persone informazioni che rafforzino i loro pregiudizi». Gli avvocati di Facebook si giustificano spiegando che il loro mandato primario è avvicinare le persone, per un mondo più connesso. Un recente meme di BuzzFeed mostrava un dirigente della società ammettere che i terroristi usano Facebook per i propri attentati, ma questo perché “connettiamo le persone: perciò tutto ciò che facciamo è giustificato”.

I boss di Facebook dicono che collezionare dati personali per proporti pubblicità mirate e notizie cucite su misura è una cosa positiva. Mosseri spiega che Facebook non è una testata, ma una comunità online, in cui tutti parlano tra loro, come amici al parco. Molte persone hanno così tanti amici che non sarebbe possibile vivere in quella bolla di stupidità automatizzata che alcuni descrivono. «Non è semplice avere migliaia di amici che la pensano come te», dice. «Alla lunga le cose si bilanciano». Un altro bilanciamento lo fornisce l’età. I giovanissimi rifiutano molte delle cattive abitudini delle generazioni precedenti. Ma circa 100 milioni di utilizzatori di Facebook negli Stati Uniti hanno tra i 25 e i 44 anni, mentre solo 6,8 milioni sono tra i 13 e i 17 anni. Il miliardario Mark Cuban, proprietario dei Dallas Mavericks, da sempre avversario di Facebook, dice che con il tempo l’impatto del portale calerà. “Stanno perdendo la propria influenza, non parlano a giovanissimi e millenial. Ma hanno un peso enorme sui baby boomers e sulla generazione X”.

Negli anni passati alcuni stretti collaboratori avevano provato a convincere Zuckerberg a riconoscere la vera natura dell’azienda, e condurla oltre un Rubicone finanziario. Il dibattito verteva sul cambio dei termini di servizio di Facebook, in modo che gli utenti potessero dare il benestare alla raccolta di dati attraverso il bottone Mi piace, da usare a fini commerciali. Il fondatore ha sempre detto di no e, anche dopo la quotazione in borsa, ha rifiutato questo tipo di approccio. In quel bottone risiede molto del valore di Facebook. Quando agli utenti piace qualcosa, in automatico un’intelligenza artificiale li rende dei target. Inoltre quando un utente vede i suoi amici che apprezzano un prodotto, sarà più propenso a provarlo.

Il 18 maggio 2012 la società ha portato avanti l’offerta di pubblico acquisto, con una capitalizzazione di mercato attorno ai 104 miliardi di dollari. Ma l’IPO è stata considerata un fiasco da Wall Street. La presentazione al pubblico era stata offuscata dalle cause legali, e il prezzo delle azioni aveva iniziato a calare con i primi risultati negativi. Le azioni, inizialmente vendute a 38 dollari, dopo un anno erano crollate a 17.55. Come successo tante volte nella sua storia, l’azienda, messa di fronte alla pressione finanziaria, ha puntato forte sulla monetizzazione dei dati personali. E per la prima volta ha usato il bottone Mi piace.

I social sanno ciò che vuoi, distorcono le tue aspettative. La mente pigra crea disinformazione più delle bufale

Nel giugno 2014 Facebook annunciava un cambiamento nei suoi termini di servizio. “A partire dagli Stati Uniti, includeremo informazioni da alcuni dei siti e delle app che tutti voi utilizzate”, scrisse. “È una specie di advertising basato sugli interessi personali, e molte società già lo fanno”. Facebook non usa solo i dati in suo possesso per aiutare gli inserzionisti a piazzare pubblicità mirate. Usa la sua intelligenza artificiale di ultima generazione e il GPS per tracciare informazioni sugli utenti e conoscere nuovi aspetti della loro vita, il tutto mentre fornisce strumenti sempre più efficaci alle aziende per raggiungerci. Un anno fa ha ricevuto il via libera per un tool chiamato Techniques, per l’individuazione delle emozioni e la fornitura di contenuti. Prevede l’utilizzo della camera del tuo smartphone, per scattarti foto mentre scrolli il feed. Facebook userà poi l’analisi facciale per stabilire quanto hai apprezzato un contenuto, e decidere quali proporti in futuro. Sono queste le idee che rendono Facebook una zecca sanguinolenta attaccata al cervello.

Ghosh ha detto che le tecnologie aziendali diventano realtà a un ritmo superiore all’immaginazione di chi ci lavora. Si riferisce anzitutto al programma di network audience, con cui un inserzionista può chiedere a Facebook non solo di dirottare le pubblicità verso gli user più indicati, ma di andare a caccia di informazioni su di loro anche all’esterno. “Magari il committente è Nike e devono vendere le nuove Air Jordan a uomini tra i 18 e i 35 anni nell’area metropolitana di Washington. Propongono pubblicità a 100mila utenti Facebook e influenzano la loro stessa utenza a piazzare pubblicità a audience similari di un altro network, magari NBA.com o un sito di sport”. In questo modo Facebook apprende un’infinità di cose sul modo in cui interpretare i dati, non solo sui propri utenti, ma sugli altri siti e sugli utenti degli altri siti. In Europa e in altre parti del mondo queste pratiche ispirano proteste e iniziative da parte dei legislatori. Nel 2015 il Belgio ha chiesto a Facebook di smettere di tracciare i dati degli utenti una volta che hanno abbandonato la piattaforma, operazione che avviene almeno dal 2014.

Questo è quello che la gente non capisce quando si parla di fake news. Non è un falla nel sistema. È il sistema. La nuova era delle informazioni ad personam è strutturata in modo da rendere non solo possibili, ma inevitabili le campagne di manipolazione. Tutto è basato su tecniche di advertising del tutto legali. Scott porta l’esempio delle campagne di fake news portate avanti dai partiti dell’estrema destra europea. «Su un blog appare una storia falsa di immigrati in rivolta in qualche paese sperduto», racconta. «A quel punto alcuni tabloid la scovano e la riprendono con il titolo “Presunta rivolta a Monaco!”. Qualcuno si prende la briga di spingere il pezzo, usando le tecniche del target marketing. Per fare sì che un contenuto arrivi alla gente desiderata, basta pagare. Allora gli utenti si mettono in moto e condividono la storia, per farla diventare virale». Scott continua: «E ogni volta che la piattaforma si mette a disposizione per una campagna di questo tipo, diventa più chiaro a tutti chi è suscettibile a certi messaggi». Questo è esattamente il modo in cui funziona la “fabbrica dei troll russi”. I troll, descritti nell’atto di accusa di Robert Mueller (procuratore speciale che sta indagando sui presunti legami tra il comitato elettorale di Trump e il governo russo, ndt), facevano uso di tool standard, che Facebook offre agli inserzionisti. Prendono dei contenuti – per esempio una grottesca immagine di Hillary Clinton nei panni di satana, che sfida a braccio di ferro Gesù – e li sparano a una platea selezionata tramite il News Feed. Il fatto che il contenuto sia frutto di un’operazione pubblicitaria è comunicato solo tramite la piccola dicitura “sponsorizzato”. I senatori democratici mandano allarmi sull’esistenza di poche dozzine di troll, cui basta spendere una manciata di dollari per arrivare a 126 milioni di persone, ma la questione più seria è che realtà con disponibilità economiche ben superiori stanno già usando la stessa tattica. «Facebook è pronto a vendersi a chiunque, se c’è un malloppo in palio», è il commento di una mia fonte in ambito politico.

«Questo è il motivo per cui l’intera storia della Russia è stata mal interpretata», dice Scott. Brad Parscale, direttore della campagna digitale di Trump nel 2016, ritiene assurda la bufera sul ruolo di Facebook in quelle elezioni. Di certo non hanno lesinato nelle pubblicità a pagamento, racconta, strumento del tutto adatto allo stile e ai messaggi di Trump. «Ma se devi presentare un film completamente nuovo, allora dovrai andare in tv per fare conoscere il nuovo prodotto. Nel caso di Trump, invece, il mercato lo conosceva già. Bisognava raggiungere un gruppo specifico di persone, in luoghi utili alla causa. Facebook si è rivelato perfetto in tal senso». Ma il social network non va biasimato per essere diventato un operatore pubblicitario. Il problema è la sua efficacia, in regime di monopolio.

Crescendo a dismisura, Facebook si è ritrovato a decidere le regole del gioco editoriale. A diventare qualcosa che gli Stati Uniti non hanno mai avuto: l’arbitro dei media. Questo gigantesco filtro, per cui le informazioni sono setacciate prima di arrivare alla popolazione, ha conseguenze enormi. «Anzitutto economiche», dice Chavern della News Media Alliance. «Prima non c’era nessuno nel mezzo. Ora sì, e si prende tutti i soldi». Per questo motivo la maggior parte delle redazioni sembrano terre di nessuno post-nucleari. Chi comprerebbe uno spazio su un giornale locale per vendere la sua auto, se Facebook può presentarti all’istante a 40mila persone tra i 18 e i 54 anni, che nei prossimi sei mesi compreranno un’auto? La stampa tradizionale può al più vendere vaghe ipotesi di audience ai suoi investitori. Facebook li porta direttamente sull’uscio di casa delle persone. Non c’è paragone. Questo è il motivo per cui Facebook e Google controllano il 63,1% della pubblicità digitale, e il loro dominio continua a allargarsi. «Hanno creato delle regole per decretare chi vede un contenuto e chi no», dice Chavern. «Regole segrete, mai le stesse».

Foto blickwinkel / Alamy / IPA

Due sono le tipiche lamentele dei manager aziendali su Facebook: uno, non è possibile avere risposte esatte su come funzioni l’algoritmo («Sei fortunato se trovi qualcuno che ti risponde al cazzo di telefono», esclama un editore), due, anche quando capisci come ottimizzare i tuoi contenuti, le logiche del gioco cambiano di continuo. Regolarmente i siti delle testate modificano le loro strategie editoriali per cercare di raggiungere più persone attraverso il News Feed di Facebook – l’ultima fissa sono i contenuti video –, solo per vedere l’algoritmo cambiare. Per un attimo alcuni sviluppatori hanno provato a sfidare Facebook. Ma portali come Mashable o Upworthy, guarda caso, sono stati venduti o sono in grande crisi. Non è possibile avere una strategia fissa di fronte a un sistema così instabile.

Ora il maggiore peso dato al News Feed di Facebook porrà fine all’illusione che i media tradizionali possano sopravvivere senza Facebook. I cambiamenti, al contrario, fungeranno da «colpo mortale ad almeno due decenni di deludente paralisi», dice il giornalista di VentureBeat Chris O’Brien. L’arbitrarietà dell’algoritmo ha costretto i media a cedere alle lobby di Google e Facebook, nello stesso modo in cui settori del governo e business milionari si strizzano l’occhio a vicenda. Un esempio classico è quello della regola del “primo clic gratis”. Per anni Google ha dato visibilità ai media che offrivano almeno alcuni contenuti non a pagamento. Alcune realtà hanno protestato, perché sostenevano che quella regola avrebbe modellato l’industria in una fase ancora pionieristica, impedendo un business model basato sugli abbonamenti. Sotto pressione, nell’ottobre 2017 Google ha rinunciato alla regola, ma i danni ormai erano fatti. Circa gli abbonamenti: alcune persone ritengono che l’unica speranza dei media sia dare vita, in maniera collettiva e organizzata, a un enorme paywall, che tagli fuori Facebook e il suo stile hacker basato su un oceano di contenuti gratuiti. Ma quasi nessuno pensa che una simile strategia abbia la minima chance di successo. «Non c’è un business model magico che salvi i media. Bisogna affrontare la realtà», dice Robert McChesney, docente dell’università dell’Illinois.

Se Facebook sia uno riflesso della nostra società o uno dei principali agenti del suo cambiamento, non è chiaro. Le sue straordinarie abilità di catturare dati, unite alla sfrenata cultura dell’io che propina, hanno contribuito a creare un mondo in cui miliardi di persone se ne vanno in giro con la testa bassa, piegati in due ciascuno sulle proprie stronzate, con gli occhi stregati da un piccolo schermo che ci legge più velocemente di quanto noi possiamo leggere lui. Secondo recenti indagini il pubblico non crede più ai media, ma consuma news come mai prima. In questo modo il quarto potere si sta tramutando in un prodotto d’intrattenimento, il cui successo si basa sulla velocità in cui il nostro cervello assimila le informazioni offerte. L’opposto di come dovrebbero funzionare le news. “Una volta un cittadino aveva il diritto a farsi un’opinione”, dice García Martínez. “Ora è come se ognuno avesse diritto alla propria realtà”.

Le recenti controversie hanno ispirato innumerevoli proposte sul modo in cui migliorare Facebook. Alcuni spingono per una tassa che riporterebbe le rendite dell’azienda verso il giornalismo e l’interesse pubblico. Altri chiedono un bando alle nuove acquisizioni, per fare sì che il brand non si accaparri altri beni come Instagram o WhatsApp, quando è evidente che già non sappia gestire gli strumenti che ha in mano. Ma quando un tumore ti è arrivato ai denti, non ti pettini i capelli. Dobbiamo “rompere” Facebook allo stesso modo in cui in passato abbiamo “rotto” Standard Oil, AT&T e altre corporation tiranniche e cresciute troppo in fretta. Un’azione antitrust pare una mossa estrema ma, viste le alternative, è forse quella meno invasiva. Ma il punto è: oggi possiamo “rompere” Facebook?

«È dura», dice l’ex governatore di New York, Eliot Spitzer, che ha vigilato su Wall Street per oltre un decennio. «Perché il mercato si dimensiona da sé, e, per quanto i guadagni possano essere arrivati in modo improprio, non c’è una base per un’azione legale». Per un’azione antitrust il governo non solo dovrebbe dimostrare l’esistenza di un monopolio, ma il peggioramento delle condizioni per i consumatori. Il caso contro Facebook sarebbe tutto tranne che una passeggiata. Ma non tutte le contese in ambito economico sono sui puri numeri, e alcune delle recenti iniziative antitrust più famose, come il breakup Ma Bell, hanno aperto la strada al governo per considerare fattori diversi. Secondo il senatore della Louisiana John Kennedy, di professione legale delle corporation, la natura di “scatola nera” di aziende come Facebook, combinata alla sua influenza senza precedenti, rende necessario considerare ogni opzione. «Siamo davanti a un mondo nuovo e diverso. Stiamo iniziando a svegliarci alla realtà che queste compagnie valgono come Stati».

La soluzione è tornare a moderare l’uso delle tecnologie di raccolta dati che hanno reso Facebook e affini la versione moderna delle stazioni di propaganda federali, che un secolo fa avevano corrotto l’etere radiofonico. La differenza è che Facebook non ha come obiettivo il nazismo, il comunismo o l’anarchia, ma due milioni di individui, stipati in camere dell’eco, vittime di una celebrazione liturgica di se stessi, della propria rabbia sociale o del disinteresse verso il mondo. L’elezione di un fiero ignorante che non guarda al di là del proprio naso come Donald Trump è solo un piacevole antipasto. Ma forse è troppo tardi per riparare Facebook. Forse la cosa migliore è metterci tutti in salvo.