Parlo con Ezio Greggio mentre fuori scoppia la crisi di governo. «Quante ne ho viste? Tutte. La crisi di governo è una ricorrenza, nel calendario italiano. Si può spostare come la Pasqua, ma arriva sempre. Però non è che ti guardi intorno e nel mondo è tanto meglio…». Brevi considerazioni sulla stretta attualità – «Bisogna stare schisci e riparati», dice della pandemia: ma mi sembra il miglior atteggiamento di fronte a tutto, nella vita – e poi passiamo al tema caldo: Il silenzio dei prosciutti e la sua riabilitazione, anche se le varie nicchie l’hanno già ampiamente riabilitato. Cioè la parodia uscita nel 1994 che oggi torna in una riedizione piena di extra (seguiranno a febbraio Svitati e a marzo Killer per caso) e dove c’è di tutto, pure tante cose rimosse. Tipo: quando senti la musica alla Bernard Herrmann dietro la doccia che cita Psycho, è perché nel bagno c’è un vero quartetto d’archi che suona; le voci che tormentano la novella Janet Leigh interpretata da Charlene Tilton sono quelle di gente che la incalza col megafono dalla macchina a fianco, mentre lei fugge col malloppo.

Direi che il film è invecchiato bene. Fa il suo servizio di parodia popolare, ma c’è dietro una regia, una fotografia, una manifattura che avevo dimenticato.

Era – ed è – un grande omaggio al cinema che amo, e io amo il cinema alla follia. All’epoca del Silenzio dei prosciutti, le parodie erano appannaggio di Mel Brooks e degli Zucker, che poi sarebbero diventati miei cari amici. Io ho voluto fare un discorso che avesse sì le risate, ma anche dignità di racconto e di regia. E l’ho fatto con tutta una serie di scelte. Per dire: l’Antonio Motel, dove vive il mio personaggio, è una signora location.

Ma infatti lo vedi e ti pare un film costosissimo: un sacco di location, appunto, e di attori, di esterni…

Il budget che appare è dieci volte superiore a quello che abbiamo speso. Sfruttai tutte le mie amicizie. Presi nel cast Julie Corman, che era la moglie di Roger Corman, dal quale andavo praticamente a scuola per capire come produrre il film. Raccontai loro questo progetto e Roger mi disse: «Quando fai un film, la prima regola è: tutto quello che non entra nello schermo è superfluo. Nei miei film vedi il catering? No. Vedi gli autisti? No. Vedi i parrucchieri e i truccatori? No». M’insegnò questa cosa, che poi mi è stata utile in tutte le produzioni successive. Quello che conta sono la regia, la recitazione, la fotografia. Tutto il contorno, che gli americani adorano, è spreco assoluto. Perciò convinsi a fare il film Jacques Haitkin, che era un grande direttore della fotografia, aveva fatto Nightmare. Avevamo poche settimane, credo quattro in tutto, lavoravamo dodici-tredici ore al giorno, anche di sabato. Sono contento sia rimasto nel tempo, è uno dei miei film con più fan in assoluto, mi scrivono da vent’anni, dopo la nascita dei social ancora di più, ricevo contatti da Paesi che non penseresti mai.

Il cinema, la tv, pure l’idea di fare il Monte-Carlo Film Festival, quello “de la comédie”. Cosa vuol dire dedicare una vita intera alla commedia?

Intanto, devi nascere in una famiglia in cui il senso dell’ironia è spiccato. Mia mamma aveva sempre la battuta pronta, mio padre non ne parliamo, anche se aveva passato una gioventù complicata. Fu preso dai tedeschi in Grecia, e lì doveva scegliere se combattere con loro o finire in un campo di concentramento. Avevamo i parenti che erano partigiani e lui non ci pensò due volte, si fece tre anni e fischia di campo in Germania portando a casa la pelle per miracolo. Ciò nonostante, conservò un senso dell’ironia notevole. Da lì parte tutto, e poi dall’andare al cinema. A Cossato, il mio paese, c’erano due sale, il Cinema Grandi e il Cinema Micheletti. Io andavo al Micheletti, che era quello dove uscivano i film più importanti: arrivavano lentamente, ma arrivavano. Andavo a vedere Totò e Sordi, ma anche Franchi e Ingrassia, e Monicelli, Steno… Poi la commedia americana, da Billy Wilder fino a Mel. Quando vidi Il mistero delle dodici sedie, uno dei suoi primi film, impazzii, perché capii che c’era un altro modo di raccontare, molto più sottile. Però, ecco, la commedia all’italiana è stata forse la cosa determinante. Ho avuto la fortuna di conoscere Monicelli, che mi ha poi aiutato a fondare il festival (date della 18esima edizione: 31 maggio-5 giugno, nda). Purtroppo non ho conosciuto Totò, che per me era un santo. Ma ho conosciuto Peppino, con cui ho trascorso tantissime serate indimenticabili.

Una serata con Peppino.

Dal vivo, era come il Peppino sottomesso da Totò nei film. Era molto tranquillo, amava essere rispettato, mi voleva bene perché, quando gli parlavo, lo facevo come se avessi di fronte il Presidente della Repubblica. Stava preparando Non è vero… ma ci credo, andavo a vedere le prove a teatro, seguivo il suo modo di lavorare. E la sera si andava a cena insieme, c’era un bel clima, si scherzava, e allora una volta gli chiesi: «Ma come mai, a un certo punto, lei ha smesso di fare Pappagone?», che era un personaggio amatissimo dal pubblico, pure da me quand’ero ragazzino. Lui mi guardò e mi disse (lo imita perfettamente, nda): «Ezio, ricordati quello che ti dico: quando io vado per strada, voglio che la gente mi dica “Buongiorno, commendator De Filippo” e non “Ciao, Pappagone”». Quella sera me lo scrissi su un foglio. Aveva ragione. L’attore, anche comico, deve essere molto più forte della macchietta che interpreta, non può diventarne vittima. Io questa cosa la applicai a Drive In. Il primo anno feci l’Asta tosta e durò tre-quattro mesi, poi nella stagione successiva non la feci più, passai a Mr. Taroccò, e poi il Criticatutto. L’Asta tosta e Teomondo Scrofalo sono ancora oggi nella memoria di tantissimi spettatori, anche se durarono pochissimo. Perché devi essere più forte tu. E infatti poi arrivò il cinema. Avevo già fatto un film che era un omaggio a Tati, si chiamava Sbamm!, era nato tra amici, con gli spiccioli che avevamo in tasca. Da lì cominciò a crearsi un po’ di attenzione su di me, Enrico e Carlo Vanzina mi chiamarono e andai a Roma, mi raccontarono di Yuppies e lo yuppismo era un fenomeno che conoscevo bene, facevamo televisione, vivevamo la Milano da bere, di personaggi come il mio – Willy, il venditore di macchine – ne conoscevo almeno venti. Iniziò quella serie di film sugli italiani, e le vacanze di Natale, e i giocatori a Monte Carlo, iniziai a fare la commedia sempre con questa grande ispirazione che era l’America, e Hollywood. Quando avevamo un po’ di giorni di ferie, i miei colleghi andavano alle Maldive, io facevo la valigia e andavo a Los Angeles, dove avevo un po’ di amici che mi presentavano altri amici che a loro volta mi presentavano altri amici… e il giro si allargava.

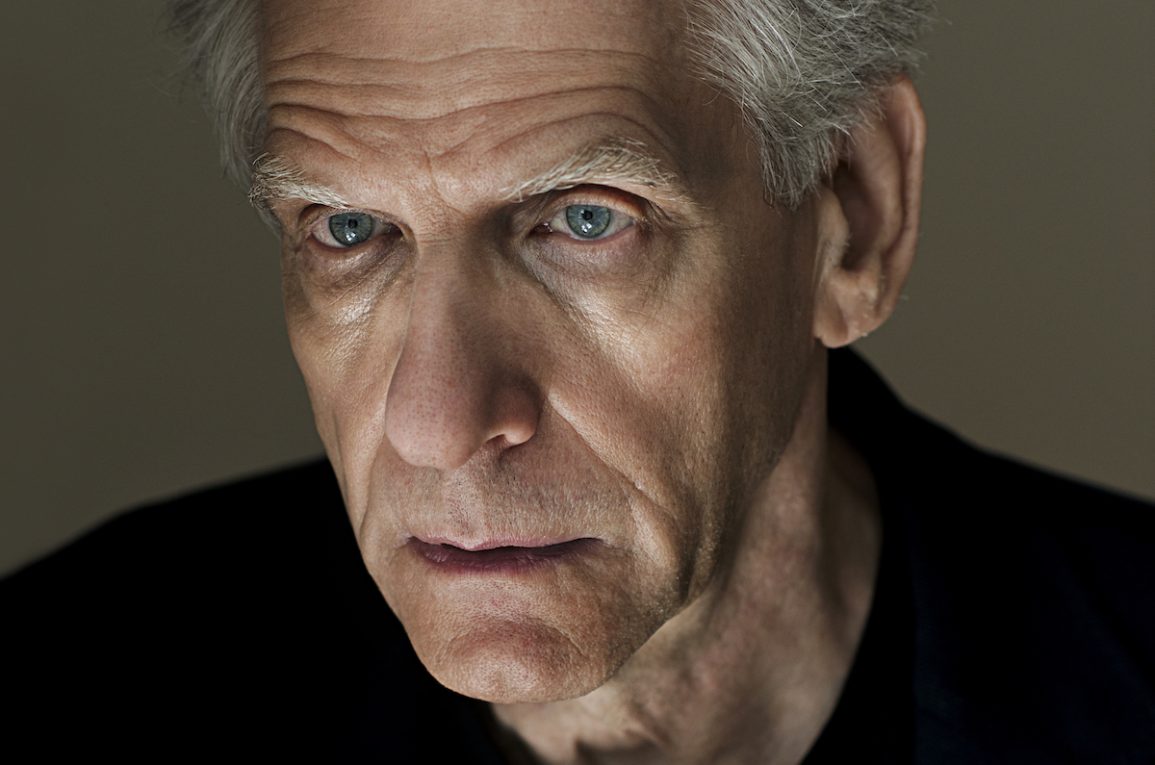

Foto: Riccardo Ghilardi

E poi l’incontro con Antonio Ricci, una forma di commedia ancora diversa, entrano in campo l’attualità, la politica… Forse anche per questo, a pensarci bene, oggi agli occhi della gente anche tu sei più commendatore che macchietta.

Non mi faccio coinvolgere troppo dalla televisione, diciamo. E nemmeno dal cinema. C’è il mondo del cinema romano che è totalmente autoriferito, un mondo di amici che se la canta e se la suona. Io ho tanti amici a Roma, al festival ci son venuti quasi tutti, ma ho amici anche a Los Angeles, in Inghilterra, in Spagna, dappertutto. Non mi sono mai fatto catturare nella maniera tradizionale, con la sofferenza dell’attore, del regista, del produttore. Ho sempre lavorato per fare le cose che mi piacevano, a volte sapendo che sarebbe stato difficile fare di certi film dei successi commerciali. Chemmefrega, mi dicevo. Voglio fare ’sta storia? La faccio. In televisione uguale, l’incontro con Ricci certamente è stato determinante in questo senso, con Antonio lavoriamo insieme dall’83.

Qual è stato il momento in cui hai capito che vi sareste fatti del bene a vicenda?

Ricci è un tipo pragmatico. Io venivo da due anni di piccoli ruoli in Rai, ero amico di Giancarlo Nicotra e con lui avevo fatto prima La sberla e poi Tutto compreso, in cui mi si vedeva di più. Nicotra mi dice: «Mi hanno chiamato, c’è Berlusconi che fa questo canale nuovo e vogliono produrre un varietà, se ti va di darmi una mano non solo ci lavori ma fai anche l’autore». Ricci lavorava già con Berlusconi, organizziamo questo incontro e, quando mi vede, mi fa una specie di curucù, una battuta, perché aveva letto di Sbamm! Io ovviamente lo conoscevo, incontrare Ricci era il sogno di tutti i comici, perché era stato l’autore di Grillo fino a quel momento. Fu subito amore a prima vista, lì nacque Drive In. Il primo anno ero autore con lui, poi rimasi autore solo dei miei pezzi.

Oggi Drive In non passerebbe l’esame dei nuovi censori.

È la considerazione più errata che abbia sentito negli ultimi anni. Drive In era tutto fuorché sessista e ti dico anche perché, visto che sono un esperto di parodia. Drive In era la parodia di Sophia Loren, e di Gina Lollobrigida, delle pin-up, di un certo stereotipo di donna che era scomparso, in quegli anni c’era il mito della modella esile, quasi anoressica. Noi ci abbiamo giocato sopra con ironia, non era la trasmissione di Umberto Smaila con le ragazze che facevano vedere le tette, che non mi ricordo manco come si chiama (Colpo grosso, nda), anche se oggi qualche tuo autorevole collega le confonde. L’equivoco fa parte della confusione dei nostri tempi, tutto diventa un unico brodo. Drive In l’ho fatto vedere ai miei figli che erano ragazzini perché era una roba innocente, all’epoca in cui andava in onda facevano molto più scalpore le copertine di nudo dell’Espresso. Era soprattutto una fucina di comici, e l’ironia che applicavamo con Antonio era feroce. In uno sketch, mostravo prima l’inserto che faceva l’Unità, che si chiamava Tango, e poi quello – finto – dell’Avanti!, che avevo chiamato Tenga: era una di quelle bustarelle che si passavano i socialisti. Successe un casino, litigi tra Craxi e Berlusconi, un pandemonio… Noi battevamo quella strada lì, e potevamo farlo perché gli ascolti erano spaventosi, milioni e milioni di spettatori a puntata.

Berlusconi, Grillo… L’avreste detto che quel mondo televisivo e comico avrebbe formato la classe dirigente futura?

Sono stati pochi casi, però, non è che abbiamo avuto governi e opposizioni venuti solo dalla televisione. Mi pare che adesso abbiamo gente che viene dagli studi legali o dalla vendita di bibite (ride). E anche degli analfabeti totali. Non l’avremmo mai detto, no, ma non c’è nulla di cui scandalizzarsi. Non bisogna essere prevenuti su chi fa politica, penso che, se mai, il nostro Paese debba iniziare a stabilire delle regole. Chi fa politica deve avere una preparazione adeguata. Non si può prescindere da una o più lauree, o dal fatto di conoscere le lingue. Credo ci voglia alla base una riqualificazione di chi ci rappresenta. Qualcuno si arrabbia se a Striscia lo prendiamo in giro se non sa l’inglese: ma a volte, e penso anche ai casi citati prima, fanno fatica anche con l’italiano.

Il risultato è che, ancora adesso, molti cittadini hanno più fiducia nel Gabibbo che nella politica. È nato prima l’uovo o la gallina? Striscia è più specchio del Paese o è il Paese che è condizionato da Striscia?

Striscia non ha mai creato condizionamenti. Alla base c’è sempre stato un discorso molto chiaro, che è quello del non fidarsi. Una volta la gente diceva: l’ha detto il telegiornale, quindi è vero. Una delle prime operazioni di Striscia è stato dire di non credere al tg. Usavamo gli esempi. Ricordo, durante la Guerra del Golfo, Peter Arnett collegato dall’Iraq con la maschera antigas, ma le persone dietro di lui non l’avevano. Raccontavamo queste forzature nell’informazione, senza risparmiare nessuno, neanche il nostro editore.

Oggi a cosa non bisogna credere: ai social? O forse Striscia è stato il primo social?

Forse sì, siamo stati un pre-social, però sicuramente molto etico. I social oggi sono la pattumiera, un letamaio, un mercato senza regole dove accade di tutto. Sono anche divertenti, hanno un’utilità, ma sono una fogna totale. L’ho visto quando siamo usciti con Lockdown all’italiana.

A me è sembrata una commedia molto tenera sull’anno che tutti abbiamo passato, invece vi hanno massacrati anche solo per la locandina.

Però c’è stata una levata di scudi a nostro favore da tutte le parti, destra, sinistra, centro, chiunque ha risposto a questa legione di imbecilli che manco aveva visto il film. Che poi, legione: in realtà era un manipolo di quattro cretini col profilo fake, zittito dai giornalisti e dal web sano. La nostra era una commedia che fotografava un momento preciso dell’Italia attraverso la storia di due coppie, con le risate, le battute, ma era anche un film molto rispettoso nei confronti degli ospedali, dei medici, di chi è mancato, della sofferenza delle famiglie. C’è quel mio monologo che è uno dei pezzi più belli della mia carriera, sul terrazzo dico: voi siete lì a farvi i selfie e a fare acquisti su Amazon e non vi rendete conto che il mondo non sarà più come prima, ci sono persone che non riapriranno i loro negozi, persone che non saluteranno i loro genitori che stanno morendo. Nei pochi giorni prima che, li mortacci loro, chiudessero i cinema – si potevano lasciare aperti col distanziamento, le mascherine, si sarebbe tenuto vivo un settore – sono andato in alcune sale durante la proiezione senza farmi vedere, e dopo quel monologo la gente applaudiva come a teatro. Segno che quelle critiche venivano dall’imbecillità di pochi vigliacchi, che poi quando vengono stanati sono dei cagasotto. Il mondo è fatto di cretini, e all’inizio un po’ gli rispondi, poi ti rompi le palle e li blocchi. Lockdown all’italiana l’abbiamo fatto tra amici, con un budget inconsistente, proprio perché volevamo aiutare le sale, riportare la gente al cinema. Spero di fare altri cento film con Enrico nella memoria di Carlo, sul set ci guardavamo e capivamo che stavamo pensando la stessa cosa: che Carlo era lì con noi.

Dicevi destra, sinistra, centro… Pure politicamente mica ti si prende. A volte per tutti sei di destra, altre un qualunquista, due anni fa, quando hai detto no alla cittadinanza onoraria di Biella perché il Comune aveva rifiutato quella a Liliana Segre, sei passato per icona della sinistra.

Credo di aver fatto tesoro, nella mia vita, delle lezioni di mio padre e mia madre. La prima: essere una brava persona. Se una volta pensano che sono di destra, l’altra di sinistra e l’altra ancora di centro mi onora, perché vuol dire che sto facendo bene il mio mestiere. Son contento di aver fatto finora la strada che ho fatto, continuo il mio percorso con la passione di quando sono partito con Telebiella, parliamo del 1972, ’73… Berlusconi dovrebbe fare un monumento, lui e tutti gli imprenditori della tv privata, a me e a Peppo Sacchi, che inventò la prima televisione libera italiana, Telebiella A21 Tv, perché era ispirata all’Articolo 21 della costituzione, quello sulla libertà d’espressione. Noi eravamo i primi, venne il ministro Gioia e mandò l’Escopost, che ci tagliò i cavi attraverso cui trasmettevamo sui teleschermi della città, soprattutto nei bar e nei luoghi pubblici. Ma noi, grazie a un “ponte”, non ci fermammo. Sono lieto di essere ancora, dopo tanti anni, in quella tv che ho contribuito a creare. Sono un pioniere, un carbonaro, e così vado avanti.