«Basta che si parli di Bowie e degli Stones!»: eccola, la condizione che mi viene posta da Fabio Cantelli Anibaldi prima di iniziare la nostra chiacchierata. Quella, insieme alla sua richiesta di non mettere nuovamente ed esclusivamente la docu-serie di Netflix SanPa – Luci e tenebre di San Patrignano al centro dell’intervista. Molte cose sono d’altronde già state dette e rischiano di essere ripetute. In più, il libro autobiografico che l’ex ospite e portavoce di San Patrignano ha scritto ventisei anni fa – La quiete sotto la pelle – verrà a breve ripubblicato: tante risposte saranno lì dentro, e noi non siamo gente che ama gli spoiler. Cantelli Anibaldi, dopo aver lasciato Coriano nel 1995, arriva a Torino «senza una lira: in comunità non avevo voluto uno stipendio perché non desideravo contrarre debiti morali ed economici, ma sentirmi libero di raccontare tutto della mia esperienza. Il bene, certo, ma pure le cose terribili». A Torino c’è poi rimasto, approdando al Gruppo Abele – la onlus fondata nel 1965 da don Luigi Ciotti che si occupa di tossicodipendenza, emarginazione, Aids, progetti di aiuto alle vittime di tratta e ai migranti – di cui oggi è vicepresidente. Insieme, decidiamo di partire dal principio. Ossia da David Bowie.

Il primo ricordo che ho di David Bowie risale a Labyrinth: avevo sei anni ed ero follemente innamorata del re dei goblin. Bowie attore è arrivato prima di Bowie musicista, per me.

Fu una sera del 1987, mi pare, che Labyrinth venne proiettato nel cinema teatro di San Patrignano. Vedere Bowie acconciato da folletto mi lasciò perplesso: era affascinante come sempre, ma non come quello che aveva già segnato la mia vita. L’incontro con lui, con il suo volto, risale al 1975: avevo tredici anni. Entrai nella camera di mia sorella e vidi la copertina di Aladdin Sane sulla scrivania. Rimasi incantato a osservare quel volto su cui era dipinta una saetta rossa e blu: «Un uomo o una donna?». Prima identificazione della mia vita: «Da grande voglio diventare così!». Poi un altro film, a quindici anni, L’uomo che cadde sulla Terra. E a quel punto il sortilegio si compie in modo definitivo. Sono con un gruppo di amici del ginnasio, un sabato pomeriggio, e all’uscita del cinema Argentina di corso Buenos Aires, a Milano, sono come ipnotizzato. Cammino da solo, qualche metro davanti agli amici, indifferente alla folla, al traffico, a tutto. Malato di Bowie per sempre, per il resto della vita.

In un tuo articolo uscito su lavialibera sostieni che la droga non è veicolo di creatività: lì in particolare ti riferisci al rapporto tra droga e letteratura, ma diresti lo stesso anche per droga e musica?

Quando iniziai a farmi, a diciott’anni, scrivevo. E già allora la creatività indotta dalla droga mi sembrava un mito, meglio un cascame degli anni Sessanta: la cultura hippie, Woodstock e il flower power, i viaggi in India, eccetera. Roba di un’epoca che non mi apparteneva. Noi ragazzi della fine degli anni Settanta siamo cresciuti nel disincanto. Che fosse un mito lo appurai in seguito: i pochi testi che scrissi sotto l’effetto della coca in vena si rivelarono banali. Il punto è che, se nella trance del processo creativo permane una breccia di vigilanza, la droga annulla pure quello. L’eroina e la coca sono totalizzanti: mi fa ridere chi parla di “uso controllato”. Totalizzanti al punto da annullare la parola, che vive di scarti e differenze. Un mondo uguale a sé stesso è un mondo del quale non si può dire nulla. Come non posso dire del rapporto fra droga e musica non essendo un musicista, ma uno strimpellatore. L’unica volta che mi capitò di suonare strafatto di eroina con alcuni amici – Nietzsche-Dada Group, ci chiamavamo – combinai solo guai. Feci cadere la Fender affittata alla sala Free Sound di via Washington, a Milano, e, arrivati in sala, mi addormentai sull’amplificatore mentre cercavo di accordarla. Bisognerebbe chiedere a Keith Richards quanti pezzi degli Stones ha composto lucido e quanti sotto l’effetto dell’eroina…

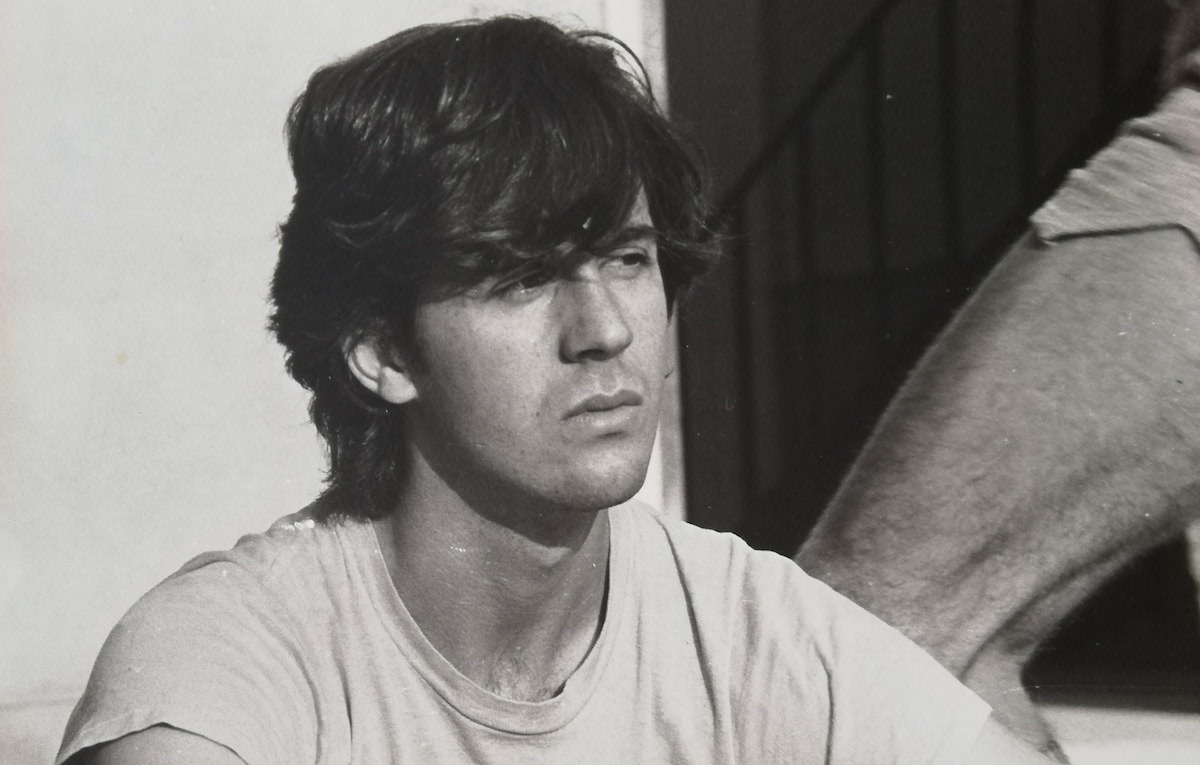

«Marzo 1985, appena compiuti 23 anni». Foto courtesy Fabio Cantelli Anibaldi

Spesso mi sono chiesta, da persona che ha fatto a sua volta uso di droghe, il motivo scatenante di quella che poi s’è tramutata in una dipendenza, il bisogno che volevo colmare. È un interrogativo che apre un vaso di Pandora credo per chiunque, a cui tu replichi con una parola: autotrascendenza.

È una parola rubata a Aldous Huxley, scoperto colpevolmente solo tre anni fa. Un uomo geniale e affascinante. Da che mondo è mondo, l’essere umano porta con sé dalla nascita un impulso irresistibile a uscire da sé, a trascendersi appunto. Sente l’Io come un vestito stretto, un impedimento. Credo perché siamo tutti segnati dall’esperienza prenatale, quando – come scrisse Georges Bataille, uno degli autori della mia gioventù – eravamo «acqua nell’acqua, aria nell’aria». Fusi e confusi al tutto del grembo materno. Il problema è trovare nella vita terrena un modo per soddisfare la fame d’infinito con cui veniamo al mondo. C’è chi cerca di farlo attraverso passioni e appetiti: militanze politiche o fedi religiose, ricerca del successo e della fama… Ma niente come le droghe ti fa sentire – sia pure fuggevolmente e facendo pagare un prezzo enorme – come quando eri prima di essere. Deriva da qui il loro micidiale fascino. Chi parla di droga solo come fenomeno psico-sociale senza riconoscerne il legame col «vuoto pregenitale» di cui parla Antonin Artaud fa discorsi che non m’interessano e che credo suonino astratti e astrusi anche ai tossici di oggi.

«Non bisogna leggere il passato con gli occhi del presente»: lo dici in merito a SanPa, al modo con cui tendiamo ad applicare “l’oggi” a situazioni peculiari del passato, cadendo ovviamente in errore. È vero però anche il contrario, in particolare nella cosiddetta “lotta alla droga”: si affronta il presente con pratiche, atteggiamenti e comportamenti del passato, senza rendersi conto che il consumo (e l’abuso) sono cambiati in maniera radicale.

Confesso che la parola “consumo” o “consumatori” riferita alla droga mi irrita. La droga, al limite, la si “assume”, anche se, di fatto, se ne viene assunti. Quanto alla “lotta alla droga”, concordo in pieno: non c’è stata evoluzione perché non c’è stata comprensione. Siamo ancora ai parametri degli anni Ottanta, alla droga figlia solo del disagio sociale o dei traumi famigliari. Senza contare che la droga oggi è compatibile con la società e i suoi stili di vita. L’articolo che citavi su lavialibera ho voluto intitolarlo L’infinito mercificato. La droga è stata ridotta a merce, con vendita capillare e prezzi da discount. Oggi pare che bastino cinque o addirittura tre euro per farsi d’eroina: con quei prezzi, negli anni Ottanta, ci saremmo risparmiati i furti, il carcere, la prostituzione, gli sbattimenti della vita di strada. Ma questa normalizzazione della droga non ha cambiato l’impulso che conduce a lei: per fortuna non ci sarà mai legge di mercato capace di contenere e soddisfare la nostra sete d’infinito.

Il fatto che la droga sia diventata compatibile con una vita sociale tutto sommato normale la rende forse più subdola e paradossalmente più pericolosa rispetto agli anni Ottanta e Novanta.

È proprio così, essendo svanito il confine tra “dentro” e “fuori”. Ai miei tempi il fatto stesso di assumere droghe ti portava giocoforza a essere un reietto, uno che viveva ai margini o nelle pieghe del consorzio umano. Salvo avere alle spalle – ma non era il mio caso – una famiglia molto facoltosa e tollerante. Era anche quel genere di vita a favorire la presa di coscienza e l’accettazione o la richiesta d’aiuto: se avessi avuto la roba di Stato o venduta dalle mafie come oggi per pochi euro col cavolo che ne sarei uscito. Immagino quindi quanto sia dura oggi per un ragazzo comprendere di essersi infilato in un vicolo cieco. Farsi è diventato un atto conforme, accettato dalla macchina consumista. Un atto invisibile perché per farti non hai più bisogno di rubare, scippare, rapinare. Aveva ragione Pasolini quando intravedeva nella seduzione del consumismo una forza più devastante del fascismo. Il fascismo toglieva libertà, ma il consumismo ruba l’anima.

«Natale 1992, porto a Vincenzo un messaggio incorniciato da parte di tutta la comunità». Foto courtesy Fabio Cantelli Anibaldi

Sono sempre stata convinta che il fallimento delle campagne antidroga risieda nell’essere state pensate e sviluppate da chi non ne ha mai fatto uso: parlano un’altra lingua, toccano corde sbagliate, a volte risultano ridicole. Vincenzo Muccioli questo l’aveva intuito in tempi non sospetti: solo chi è stato un tossico può capire, guidare e rappresentare una vera terapia per un altro tossico.

Hai colto in pieno il punto. L’immagine pubblica del tossico è costruita sui parametri della cosiddetta normalità: «Non farti, la tua vita è sacra, è bella. È giusto vivere, sbagliato morire», esortano le campagne antidroga. Ma il tossico resta interdetto, non capisce: «Cos’è vita? Cos’è sacro? Cos’è giusto?»; e procede per la sua strada. Il discorso pubblico sulla droga parte da un gigantesco equivoco: i tossici non vogliono autodistruggersi, ognuno – me per primo – ha cercato nella droga un sovrappiù di vita. E tutti – me per primo – hanno temuto la crisi d’astinenza come una piccola morte, una separazione temporanea ma insopportabile dalla propria sorgente di vita. A distanza di quarant’anni dal diffondersi della droga come fenomeno di massa, ancora domina quel ridicolo stereotipo: il tossico vuole distruggersi perché non ama la vita. È vero il contrario: s’innamora della droga perché non accetta la propria mortalità, ed è la coscienza e accettazione del suo limite il passo decisivo per liberarlo dalla dipendenza. Tornando alla tua domanda, Vincenzo Muccioli ebbe certamente un’intuizione geniale affidandoci a chi, avendo fatto la nostra stessa esperienza, sapeva decifrare le nostre reazioni, i nostri sguardi, i nostri silenzi. Ma se questo è utile all’inizio del percorso, nell’impatto spesso traumatico con la comunità, da un certo punto in avanti devi procedere da solo, sei solo tu che puoi arrivare al fondo di te stesso, alle radici della tua tossicomania.

Mi ha stupito constatare che parecchie persone, prima della serie, ignorassero o avessero completamente dimenticato San Patrignano, come se fosse un capitolo un po’ imbarazzante che non si sa bene come maneggiare, quindi tanto vale congelarlo.

L’Italia è un Paese che non sa o non vuole fare i conti col proprio passato, che ama al massimo memorie ritoccate o manipolate. E questo vale per la vicenda di San Patrignano e per San Patrignano stessa: mi ha deluso e amareggiato – speravo che in venticinque anni le cose fossero un po’ cambiate, da questo punto di vista – la reazione della comunità al documentario di Netflix, che è un lavoro serio, rigoroso, nato dal bisogno di comprendere non di giudicare.

«Estate 1987, soundcheck prima del concerto di Ferragosto». Foto courtesy Fabio Cantelli Anibaldi

Tu hai paragonato SanPa a una tragedia scespiriana: forse la sua potenza risiede proprio in questo, nel suo essere una storia universale con degli archetipi narrativi ricorrenti.

La forza di SanPa, oltre che nell’impeccabile costruzione, sta nella potenza stessa della storia. Quella della prima San Patrignano fino alla morte di Vincenzo Muccioli è una storia dal potenziale simbolico altissimo, una storia a suo modo emblematica. E le storie emblematiche non raccontano solo sé stesse, ma illuminano anche il contesto in cui si sono svolte. Raccontano tutta un’epoca, coi suoi fantasmi, le sue vette, i suoi abissi.

Come vivi questo momento, tutta l’attenzione che di colpo tu e la tua storia personale state ricevendo?

Sono abbastanza vaccinato, non mi faccio illudere facilmente dai lustrini. Però è frastornante: una delle citazioni che amavo di più da ragazzo, quando studiavo al liceo classico, era la massima degli epicurei, lathe biosas, che in greco significa «vivi nascosto». Mi colpì perché quando la studiai avevo quindici, sedici anni, l’età in cui pretendi il palcoscenico, vuoi distinguerti e attirare l’attenzione. In quel «vivi nascosto», tuttavia, c’era qualcosa di profondo con cui avrei fatto i conti. Ora questa quest’improvvisa esposizione, la consapevolezza che il mondo si è accorto di te e ti cerca, in parte disorienta, ma non mi distoglie comunque dalle cose importanti. La malattia, che mi porto dietro da San Patrignano, è una grande maestra di vita, insegna a distinguere l’essenziale dal superfluo. So di essere un miracolato, ho avuto tanti amici che sono morti, perciò non voglio sprecare il tempo: non sopporto le chiacchiere, la retorica, la stupidità, le parole a vuoto. Le parole sono importanti.

Lui non può vedermi – siamo al telefono – ma sto sorridendo: sorrido, perché Nanni sarebbe assolutamente d’accordo.